Le déclin de l’empire américain.

Le déclin de l’empire américain.

Qu’un film d’une telle insignifiance de récit et de distribution ait pu bénéficier d’une pareille aura, recevoir tant de nominations aux divers concours où les professionnels de la profession s’auto congratulent et ait pu conserver jusqu’à aujourd’hui des amateurs est absolument stupéfiant. Comme je ne l’avais jamais vu, en m’apercevant qu’il passait, l’autre nuit sur la chaîne Paramount, je m’étais dit que j’avais là une excellente occasion de combler une lacune cinématographique qui, sans me gêner beaucoup, m’agaçait un peu. Mal m’en a pris.

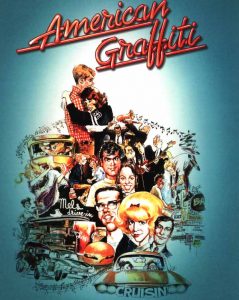

Il est vrai que je restais sur l’impression délicieuse et parfaitement justifiée de la prétendue Bande originale que des producteurs roublards avaient éditée et abondamment diffusée, avec les affiches et graphismes du film, BO qui reprenait la multitude des titres qui en émaillent le déroulement. Mais qui ne font que l’émailler, au gré de quelques notes, quelques mesures au mieux, à peine suffisantes pour que l’on se souvienne, quand on les a vécues, dans leur jus, des musiques de Del Shannon, des Tempos, de Lee Dorsey, des Diamonds, des Platters et de tant d’autres de ce rock à peu près sage et mélodique qui ponctuent le déroulement d’American graffiti mais trop brièvement, simplement comme mentions, et non pas, comme on le souhaiterait, comme trame.

Il est vrai que je restais sur l’impression délicieuse et parfaitement justifiée de la prétendue Bande originale que des producteurs roublards avaient éditée et abondamment diffusée, avec les affiches et graphismes du film, BO qui reprenait la multitude des titres qui en émaillent le déroulement. Mais qui ne font que l’émailler, au gré de quelques notes, quelques mesures au mieux, à peine suffisantes pour que l’on se souvienne, quand on les a vécues, dans leur jus, des musiques de Del Shannon, des Tempos, de Lee Dorsey, des Diamonds, des Platters et de tant d’autres de ce rock à peu près sage et mélodique qui ponctuent le déroulement d’American graffiti mais trop brièvement, simplement comme mentions, et non pas, comme on le souhaiterait, comme trame.

Parce que si on fait abstraction du souvenir de ces chansons, qui marquaient nos sages surprises-parties (et qui étaient, souvent, traduites en français pour Les chaussettes noires, Les chats sauvages ou Richard Anthony), il ne reste pas grand chose à mettre au crédit d’American graffiti. C’est naturellement nourri, truffé même des souvenirs personnels du réalisateur, George Lucas et sans doute de ses scénaristes, Gloria Katz et Willard Huyck, d’anecdotes vécues et de fantasmes partagés. Ce n’est pas en soi à blâmer et François Truffaut, par exemple (sans parler même des 400 coups) ficèlera dans beaucoup de ses films (de L’argent de poche à L’homme qui aimait les femmes ou La nuit américaine) ce salmigondis qui peut être agréable.

Au fait, je suis à peu près persuadé que si le film, censé se dérouler en 1962, était précisément sorti à cette époque (alors que c’est une réalisation de 1973), il aurait eu un impact bien plus grand ; parce qu’en 1962, à tort ou à raison, les petits Occidentaux tenaient les États-Unis pour l’horizon indépassable du bien-être et pour la clef de l’avenir. Il est vrai que c’était avant l’assassinat de Kennedy, avant le bourbier du Vietnam. Il se peut qu’on puisse tenir American graffiti comme une sorte de photographie instantanée – donc figée – de ce que fut l’attraction qu’ils pouvaient exercer.

Au fait, je suis à peu près persuadé que si le film, censé se dérouler en 1962, était précisément sorti à cette époque (alors que c’est une réalisation de 1973), il aurait eu un impact bien plus grand ; parce qu’en 1962, à tort ou à raison, les petits Occidentaux tenaient les États-Unis pour l’horizon indépassable du bien-être et pour la clef de l’avenir. Il est vrai que c’était avant l’assassinat de Kennedy, avant le bourbier du Vietnam. Il se peut qu’on puisse tenir American graffiti comme une sorte de photographie instantanée – donc figée – de ce que fut l’attraction qu’ils pouvaient exercer.Et le carton final du film qui, sèchement, de façon même assez glaçante indique ce que sont devenus les quatre garçons principaux, l’un mort sur la route, un second tué au Vietnam, un troisième agent d’assurance, le quatrième écrivain au Canada le dit assez bien. On passe à autre chose.