« Baisse la tête, t’auras l’air d’un coureur ! »

« Baisse la tête, t’auras l’air d’un coureur ! »

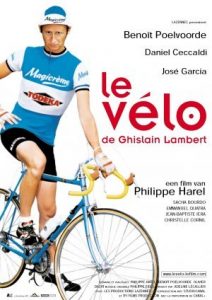

Le film est un peu à l’image de la carrière de son principal interprète, Benoît Poelvoorde : engagé à toute allure, sur des chapeaux de roues, il a tendance à s’engluer et à se dissoudre dans une certaine insignifiance, dans une torpeur qui n’est pas désagréable mais qui n’a plus beaucoup d’intérêt. On sait que Poelvoorde souffre depuis plusieurs années de syndromes dépressifs, ce qui peut expliquer l’engourdissement de son parcours ; on comprend moins pourquoi le souvent excellent Philippe Harel a donné au Vélo de Ghislain Lambert une durée démesurée de presque deux heures alors que, confiné dans un format plus restreint, il serait un de ces petits bijoux rares du cinéma qui sont les pépites d’une époque.

Le cyclisme est un sport de légende, nourri de références et marqué d’histoire et d’histoires. Il l’est bien plus que le football, davantage que le rugby, autant que l’athlétisme ; tous ceux qui s’y intéressent un minimum connaissent le nom d’Eddy Merckx, mais aussi ceux de Fausto Coppi, de Louison Bobet, de Jacques Anquetil, de Bernard Hinault. Le matériel a évolué, sans doute, depuis 80 ans, mais finalement pas tant que ça et la solitude du coureur lancé contre le vent et le froid dans le Tour des Flandres, les pavés dans Paris-Roubaix, la casse déserte de l’Izoard et le paysage lunaire du Mont Ventoux dans le Tour de France demeure toujours aussi cruelle.

Le cyclisme est un sport de légende, nourri de références et marqué d’histoire et d’histoires. Il l’est bien plus que le football, davantage que le rugby, autant que l’athlétisme ; tous ceux qui s’y intéressent un minimum connaissent le nom d’Eddy Merckx, mais aussi ceux de Fausto Coppi, de Louison Bobet, de Jacques Anquetil, de Bernard Hinault. Le matériel a évolué, sans doute, depuis 80 ans, mais finalement pas tant que ça et la solitude du coureur lancé contre le vent et le froid dans le Tour des Flandres, les pavés dans Paris-Roubaix, la casse déserte de l’Izoard et le paysage lunaire du Mont Ventoux dans le Tour de France demeure toujours aussi cruelle.

Demeure, à tout le moins demeurait, jusqu’à ce que l’argent fasse démesurément irruption, depuis vingt ou trente ans et casse passablement les mythes. Mais le film d’Harel se situe à une époque déjà un peu ancienne, le début des années 70, le règne absolu du Cannibale Eddy Merckx sur le peloton et la relative médiocrité financière dans quoi vivent les coureurs.Le début du film se présente presque comme un documentaire à peine romancé sur la vie d’une équipe de cyclistes professionnels assez ordinaire, qui court le cachet dans les compétitions de second rang en Wallonie et en Flandre, hébergée dans des hôtels modestes, se distrayant dans des kermesses de village où ne sont séduites que des filles à la fois excitées et insignifiantes, se dopant avec les moyens du bord, sans rien des potions sophistiquées qui ont fait passer le tricheur Lance Armstrong du Capitole à la Roche tarpéienne. Une équipe de gagne-petit où chacun tient sa partie au bénéfice presque exclusif du leader Fabrice Bouillon (Jean-Baptiste Iera) qui est, de surcroît, le beau gosse de la formation cycliste.

Demeure, à tout le moins demeurait, jusqu’à ce que l’argent fasse démesurément irruption, depuis vingt ou trente ans et casse passablement les mythes. Mais le film d’Harel se situe à une époque déjà un peu ancienne, le début des années 70, le règne absolu du Cannibale Eddy Merckx sur le peloton et la relative médiocrité financière dans quoi vivent les coureurs.Le début du film se présente presque comme un documentaire à peine romancé sur la vie d’une équipe de cyclistes professionnels assez ordinaire, qui court le cachet dans les compétitions de second rang en Wallonie et en Flandre, hébergée dans des hôtels modestes, se distrayant dans des kermesses de village où ne sont séduites que des filles à la fois excitées et insignifiantes, se dopant avec les moyens du bord, sans rien des potions sophistiquées qui ont fait passer le tricheur Lance Armstrong du Capitole à la Roche tarpéienne. Une équipe de gagne-petit où chacun tient sa partie au bénéfice presque exclusif du leader Fabrice Bouillon (Jean-Baptiste Iera) qui est, de surcroît, le beau gosse de la formation cycliste.

Tout ce qui tourne autour du quotidien de ces forçats de la route est absolument passionnant et, pour autant que je le sache (mais j’en sais un peu, en ce domaine) assez juste et bien observé. Comme l’était le monde singulier des coulonneux, les amateurs de pigeons voyageurs, dans Les convoyeurs attendent de Benoît Mariage avec le même Poelvoorde. Harel filme aussi très bien ce qu’on appelle aujourd’hui la France périphérique (et peu importe que ce puisse être la Wallonie : la sociologie en est identique), les villages-rues, les bals du samedi soir et les mariages endimanchés, les tapisseries fanées et les cuisines en formica. Avec un formidable Daniel Ceccaldi en manageur d’équipe roublard et chaleureux.

Tout ce qui tourne autour du quotidien de ces forçats de la route est absolument passionnant et, pour autant que je le sache (mais j’en sais un peu, en ce domaine) assez juste et bien observé. Comme l’était le monde singulier des coulonneux, les amateurs de pigeons voyageurs, dans Les convoyeurs attendent de Benoît Mariage avec le même Poelvoorde. Harel filme aussi très bien ce qu’on appelle aujourd’hui la France périphérique (et peu importe que ce puisse être la Wallonie : la sociologie en est identique), les villages-rues, les bals du samedi soir et les mariages endimanchés, les tapisseries fanées et les cuisines en formica. Avec un formidable Daniel Ceccaldi en manageur d’équipe roublard et chaleureux.

Alors pourquoi le réalisateur se croit-il obligé d’en rajouter, d’envoyer son héros minable et attachant courir le Tour de France et Bordeaux-Paris en développant des intrigues connexes moins convaincantes et qui font languir ? C’est bien dommage et bien inutile, malgré José Garcia, acteur de qualité dans le rôle superflu de Claude, frère de Ghislain…