Je comprends très bien qu’on puisse admirer profondément Buffet froid, classer le film au sommet de l’œuvre de Bertrand Blier et y découvrir à chaque nouvelle vision, des résonances et des profondeurs nouvelles. Ce n’est assurément pas là un cinéma insignifiant, formaté pour un prime time télévisé, ce n’est pas fait de ces sujets de société à la con qui forment les trois quarts des bataillons de films jetés chaque mercredi sur les écrans. Sûrement pas ; c’est quelque chose de violent, d’intelligent, de méchant, peut-être de dérangeant.

Qu’on qualifie, d’ailleurs, le cinéma de Bertrand Blier d’extravagant, d’onirique, de surréaliste, qu’on le juge inspiré de Luis Bunuel n’est pas du tout pour me déplaire non plus ; il y a chez l’un et l’autre cinéaste un grain de folie, d’outrance, de goût pour le grotesque et l’anormal qui peut agacer, exaspérer, à tout le moins déplaire. Mais qui d’habitude, précisément, ne me déplaît pas.

Et pourtant j’ai un problème avec le cinéma de Blier, dans quoi je ne parviens pas à me sentir à l’aise. Cela, d’ailleurs, dès l’origine, c’est-à-dire dès Les valseuses (1974) avec un sommet pour Tenue de soirée (1986), qui m’avait vraiment choqué (et il m’en faut !!). Depuis lors, d’ailleurs, les succès du réalisateur se font plus rares et, de façon regrettable sans doute, il s’est installé dans une certaine marginalité.

Et pourtant j’ai un problème avec le cinéma de Blier, dans quoi je ne parviens pas à me sentir à l’aise. Cela, d’ailleurs, dès l’origine, c’est-à-dire dès Les valseuses (1974) avec un sommet pour Tenue de soirée (1986), qui m’avait vraiment choqué (et il m’en faut !!). Depuis lors, d’ailleurs, les succès du réalisateur se font plus rares et, de façon regrettable sans doute, il s’est installé dans une certaine marginalité.

Mais donc Buffet froid a ses partisans, ses assidus, ses admirateurs sans réserve. J’aurais bien aimé être de ceux-là en découvrant le film hier et c’était plutôt bien parti. Les cinq premières minutes sont parfaites : images, dans une lumière froide de la station La Défense absolument vide ; staccato régulier d’un escalator et pas d’un homme qui résonne dans cette immensité glaciale ; dialogue irréel entre cet homme, Alphonse (Gérard Depardieu) et un quidam grincheux (Michel Serrault) ; quidam qu’on retrouve, un couteau dans le ventre, quelques instants plus tard, dans un passage souterrain qui fait songer à celui où les droogs d’Alex assaillent un clochard dans Orange mécanique.

Immensité glaciale encore : les architectures cyclopéennes des tours et des barres, les dalles désertiques, leurs dallages op art, le seul appartement éclairé dans l’obscurité. Tout ça est aussi sinistre que dans À mort l’arbitre : inhumain, terrifiant, angoissant.

Immensité glaciale encore : les architectures cyclopéennes des tours et des barres, les dalles désertiques, leurs dallages op art, le seul appartement éclairé dans l’obscurité. Tout ça est aussi sinistre que dans À mort l’arbitre : inhumain, terrifiant, angoissant.

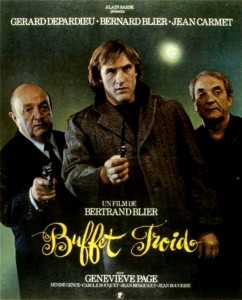

Mais ces prémisses posées, ça bavarde et ça ressasse : les trois acteurs principaux, Depardieu, Blier, Carmet errent n’importe comment et n’importe où en pratiquant l’assassinat comme un des Beaux-Arts. Tout n’est pas ennuyeux dans cette errance et quelques séquences surprennent agréablement. On n’est pas pour autant ravi de voir de belles et bonnes actrices du cinéma français (Geneviève Page en nymphomane très appuyée ou Denise Gence, en châtelaine fondue) en faire toujours un peu trop.

Comment faire pour noter un truc pareil ? J’ai trouvé presque tout le film bien pesant ; mais la séquence finale est illuminée de la présence de Carole Bouquet. Elle est surtout d’une extrême beauté, dans la cadre impressionnant du pont de Brion puis de ce défilé du Trièves où la barque rouge vif, les eaux vertes de l’Ébron, les pentes désolées du défilé, le ciel d’un bleu indifférent composent une des plus belles images que j’aie vues au cinéma.

Comment faire pour noter un truc pareil ? J’ai trouvé presque tout le film bien pesant ; mais la séquence finale est illuminée de la présence de Carole Bouquet. Elle est surtout d’une extrême beauté, dans la cadre impressionnant du pont de Brion puis de ce défilé du Trièves où la barque rouge vif, les eaux vertes de l’Ébron, les pentes désolées du défilé, le ciel d’un bleu indifférent composent une des plus belles images que j’aie vues au cinéma.

Cinq minutes de pure jubilation terminales, cinq minutes initiales excitantes. Une heure et demie d’ennui au milieu de ça. Je ne suis pas certain que ça en valait la peine.