D’un côté le Major (commandant) David Brand (Curd Jürgens), militaire de carrière, mais qui a passé plus de temps à dresser des états d’effectifs et de vivres qu’à combattre avec des armes. De l’autre le Captain Leith (Richard Burton), archéologue contraint de faire son devoir, mais sceptique sur les fins des combats. L’un et l’autre sont coincés dans le conflit qui oppose les Alliés et le IIIème Reich à la limite de l’Égypte, occupée solidement par les Britanniques et la Libye accaparée par les Allemands, venus en renfort des Italiens englués en Abyssinie. Le récit est simple : il s’agit, pour les Anglais, d’aller récupérer à Benghazi, en Cyrénaïque, les plans d’action de l’Afrika Korps. Un commando est constitué pour cette difficile mission.

Le général Patterson (Anthony Bushell), préoccupé par son avancement et assez médiocre stratège ne sait pas trop qui désigner pour diriger le commando qui va devoir aller s’insinuer derrière les lignes ennemies et rapporter les dossiers convoités. Comme il est indécis et pusillanime, il ne tranche pas entre les deux officiers qui pourraient diriger la mission et les désigne tous les deux, prédominance du Major Brand mentionnée. Il sait bien que les deux hommes nourrissent une perceptible antipathie. Il ignore aussi – mais cela comme presque tout le monde – que Jane (Ruth Roman), engagée dans l’Armée et épouse depuis cinq ans du Major, a jadis connu une histoire forte avec l’archéologue Leith, une histoire qui aurait pu réussir, s’est mal terminée mais a laissé demeurer une sorte de cicatrice. Les retrouvailles inopinées sont un bouleversement pour Leith et Jane, qui, pourtant dit aimer profondément son mari.

Le général Patterson (Anthony Bushell), préoccupé par son avancement et assez médiocre stratège ne sait pas trop qui désigner pour diriger le commando qui va devoir aller s’insinuer derrière les lignes ennemies et rapporter les dossiers convoités. Comme il est indécis et pusillanime, il ne tranche pas entre les deux officiers qui pourraient diriger la mission et les désigne tous les deux, prédominance du Major Brand mentionnée. Il sait bien que les deux hommes nourrissent une perceptible antipathie. Il ignore aussi – mais cela comme presque tout le monde – que Jane (Ruth Roman), engagée dans l’Armée et épouse depuis cinq ans du Major, a jadis connu une histoire forte avec l’archéologue Leith, une histoire qui aurait pu réussir, s’est mal terminée mais a laissé demeurer une sorte de cicatrice. Les retrouvailles inopinées sont un bouleversement pour Leith et Jane, qui, pourtant dit aimer profondément son mari.

La mise en place du cadre par Nicholas Ray est beaucoup trop lente : on devine bien que le conflit larvé constituera le cadre dramatique ultérieur et que l’action du commando puis, après sa complète réussite, son retour vers Le Caire ne se passeront pas sans l’exacerbation de l’animosité structurelle des deux héros et toute la dramaturgie qui en surgira.

La mise en place du cadre par Nicholas Ray est beaucoup trop lente : on devine bien que le conflit larvé constituera le cadre dramatique ultérieur et que l’action du commando puis, après sa complète réussite, son retour vers Le Caire ne se passeront pas sans l’exacerbation de l’animosité structurelle des deux héros et toute la dramaturgie qui en surgira.

Donc un commando d’une trentaine d’hommes, plus ou moins piloté et conduit, en sus, par le guide arabe Mekrane (Raymond Pelegrin, surprenant et excellent en contre-emploi) va réussir à s’emparer des documents convoités ; il y a de la casse, mais elle était prévue. Lors de l’opération, le Major Brand montre un peu trop clairement qu’il n’est pas un homme d’action et force presque l’humaniste Leith à assassiner de sang-froid une sentinelle allemande.

Donc un commando d’une trentaine d’hommes, plus ou moins piloté et conduit, en sus, par le guide arabe Mekrane (Raymond Pelegrin, surprenant et excellent en contre-emploi) va réussir à s’emparer des documents convoités ; il y a de la casse, mais elle était prévue. Lors de l’opération, le Major Brand montre un peu trop clairement qu’il n’est pas un homme d’action et force presque l’humaniste Leith à assassiner de sang-froid une sentinelle allemande.

Le repliement dans le désert pour rejoindre la base anglaise commence là et le rythme du film, trop paisible, s’accélère au fur et à mesure que les Britanniques connaissent la fatigue, l’épuisement, la soif, mais aussi que la tension monte entre Brand et Leigh, le premier se persuadant graduellement, à coup d’indices et de réminiscences qu’il y a quelque chose entre sa femme Jane et Leith.

Une escarmouche inopinée laisse aux mains des Britanniques un colonel allemand blessé qu’il n’est pas question d’abandonner, moins encore d’exécuter. Brand charge Leith de veiller sur les agonisants, le vouant, forcément, à la mort. Mais grâce au concours de Mekrane, le groupe se reconstitue.

Une escarmouche inopinée laisse aux mains des Britanniques un colonel allemand blessé qu’il n’est pas question d’abandonner, moins encore d’exécuter. Brand charge Leith de veiller sur les agonisants, le vouant, forcément, à la mort. Mais grâce au concours de Mekrane, le groupe se reconstitue.

Étendues désespérantes et magnifiques du désert de Cyrénaïque. Au lieu dit, les dromadaires censés permettre de regagner au mieux la base, ne sont pas au rendez-vous ; des pillards ont dû s’en emparer en tuant au passage Evans, le Britannique qui les avait conduit ; la petite troupe avance difficilement et l’animosité entre les deux officiers ne cesse de progresser ; lorsqu’un scorpion s’insinue dans le pantalon de Leith, le major Brand, fasciné et fatidique, n’intervient pas et laisse piquer son ennemi ; malgré tous les efforts, la gangrène va survenir, en dépit de la tentative de Mokrane d’étouffer le poison grâce à la poche d’ammoniaque de l’animal qu’il sacrifie. Mais Mokrane a vu, préalablement, que Brand avait regardé le scorpion s’insinuer dans le pantalon de Leith sans qu’il l’avertisse ; son mépris pour le chef de l’expédition le poussera à vouloir le tuer sans succès.

Étendues désespérantes et magnifiques du désert de Cyrénaïque. Au lieu dit, les dromadaires censés permettre de regagner au mieux la base, ne sont pas au rendez-vous ; des pillards ont dû s’en emparer en tuant au passage Evans, le Britannique qui les avait conduit ; la petite troupe avance difficilement et l’animosité entre les deux officiers ne cesse de progresser ; lorsqu’un scorpion s’insinue dans le pantalon de Leith, le major Brand, fasciné et fatidique, n’intervient pas et laisse piquer son ennemi ; malgré tous les efforts, la gangrène va survenir, en dépit de la tentative de Mokrane d’étouffer le poison grâce à la poche d’ammoniaque de l’animal qu’il sacrifie. Mais Mokrane a vu, préalablement, que Brand avait regardé le scorpion s’insinuer dans le pantalon de Leith sans qu’il l’avertisse ; son mépris pour le chef de l’expédition le poussera à vouloir le tuer sans succès.

Et c’est la fin : lorsque les rescapés entendent le passage d’un convoi automobile anglais, ils se précipitent pour le héler ; et l’officier allemand, laissé seul quelques instants, en profite pour incendier les documents raflés à grand prix à Benghazi. Ça n’empêche pas : au Quartier général, après ce désastre humain, le général Patterson félicite le commando et remet au Major Brand l’insigne du Distinguished Service Order (DSO), la plus haute distinction militaire britannique après la Victoria Cross. Mais aucun des hommes qui ont pu constater sa pusillanimité, sa lâcheté même et la jalousie qu’il éprouvait vis-à-vis de Leith ne vient le féliciter.

Et c’est la fin : lorsque les rescapés entendent le passage d’un convoi automobile anglais, ils se précipitent pour le héler ; et l’officier allemand, laissé seul quelques instants, en profite pour incendier les documents raflés à grand prix à Benghazi. Ça n’empêche pas : au Quartier général, après ce désastre humain, le général Patterson félicite le commando et remet au Major Brand l’insigne du Distinguished Service Order (DSO), la plus haute distinction militaire britannique après la Victoria Cross. Mais aucun des hommes qui ont pu constater sa pusillanimité, sa lâcheté même et la jalousie qu’il éprouvait vis-à-vis de Leith ne vient le féliciter.

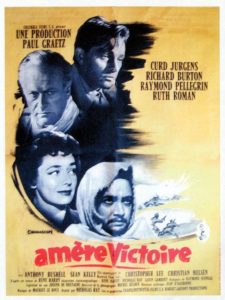

Contrairement à la plupart des films, Amère victoire s’achève plus vite et beaucoup mieux qu’il ne commence ; ce n’est pas seulement parce qu’il est porté par les deux superbes acteurs Curd Jürgens et Richard Burton, qui en font la riche structure ; c’est grâce à une grande maîtrise du récit que je ne connaissais pas à Nicolas Ray ; en tout cas, film à recommander !