Grisaillant, bourbeux, ennuyeux.

Grisaillant, bourbeux, ennuyeux.

Le riche sous-genre du film d’espionnage a vite fait florès au cinéma. Il bénéficiait du goût du public (dont je fais évidemment partie) pour les récits d’action, pour les héros bagarreurs et bien bâtis et pour les jolies filles, souvent vénéneuses, de la même architecture. Ajoutons à ce sous-genre un goût partagé, commun, à toutes les époques et à toutes les cultures : la paranoïa, qui enjolive l’impression qu‘on ne nous dit pas tout et que, derrière les apparences, une main cachée commande en tout cas manipule les apparences et le théâtre du monde. En témoignent, avant la Guerre, les incursions de Fritz Lang (les balbutiements grandiloquents de la série des Mabuse) et les exercices puérils et très appliqués d’Alfred Hitchcock déjà médiocre.

En fait c’est après le deuxième conflit mondial, dès que s’épanouira la Guerre froide et que commenceront, aux yeux du public, les luttes tordues pour la possession des secrets atomiques, pour la destruction d’un réseau ennemi ou pour tout ce qu’on veut, les subtiles finasseries montées par des agents de haut niveau que les films vont commencer à se développer.

En fait c’est après le deuxième conflit mondial, dès que s’épanouira la Guerre froide et que commenceront, aux yeux du public, les luttes tordues pour la possession des secrets atomiques, pour la destruction d’un réseau ennemi ou pour tout ce qu’on veut, les subtiles finasseries montées par des agents de haut niveau que les films vont commencer à se développer.

Quand ils se donnaient une apparence de sérieux, les films produits étaient d’une complication extrême et d’un ennui profond. Je me souviens comme d’une purge effroyable de L’espion qui venait du froid de Martin Ritt d’après John Le Carré, dont la critique sérieuse écrivait que la réalité du monde de l’espionnage était là parfaitement reflétée. C’était en tout cas aussi parfaitement ennuyeux qu’un Ingmar Bergman ou un Michelangelo Antonioni.

Il est vrai qu’en 1961 un grand coup de vent frais avait balayé les sages et brumeuses histoires et qu’avait fait irruption un genre beaucoup plus mouvementé, drôle, sarcastique, excitant et agité. Qui n’avait sans doute aucun rapport avec la réalité vécue par les hommes de l’ombre, mais dont on se fichait bien. James Bond contre Dr. No, Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964) avaient fait exploser le système ; au point tel que le cinéma s’est mis à imiter, voire à parodier 007 : Notre homme Flint en 1966, F comme Flint en 1967, l’un et l’autre avec James Coburn impeccable ou la série des Matt Helm agent très spécial avec Dean Martin.

Il est vrai qu’en 1961 un grand coup de vent frais avait balayé les sages et brumeuses histoires et qu’avait fait irruption un genre beaucoup plus mouvementé, drôle, sarcastique, excitant et agité. Qui n’avait sans doute aucun rapport avec la réalité vécue par les hommes de l’ombre, mais dont on se fichait bien. James Bond contre Dr. No, Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964) avaient fait exploser le système ; au point tel que le cinéma s’est mis à imiter, voire à parodier 007 : Notre homme Flint en 1966, F comme Flint en 1967, l’un et l’autre avec James Coburn impeccable ou la série des Matt Helm agent très spécial avec Dean Martin.

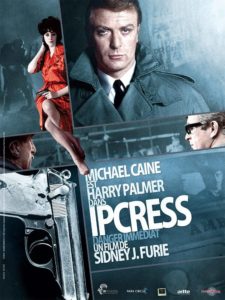

Malheureusement Ipcress danger immédiat ressortit largement de la première catégorie que de la seconde, malgré un assez joli titre et la présence de Michael Caine,qui a du talent ; et ce qui est curieux et va à l’encontre de ce que j’ai écrit plus haut, c’est que le personnage de Harry Palmer, inventé par le prolifique romancier Len Deighton, et interprété par Caine, donc, a dû rencontrer quelque succès puisque il a été repris ensuite dans une demi-douzaine de films et téléfilms tournés par des réalisateurs différents (Guy Hamilton, Ken Russell, notamment).

Malheureusement Ipcress danger immédiat ressortit largement de la première catégorie que de la seconde, malgré un assez joli titre et la présence de Michael Caine,qui a du talent ; et ce qui est curieux et va à l’encontre de ce que j’ai écrit plus haut, c’est que le personnage de Harry Palmer, inventé par le prolifique romancier Len Deighton, et interprété par Caine, donc, a dû rencontrer quelque succès puisque il a été repris ensuite dans une demi-douzaine de films et téléfilms tournés par des réalisateurs différents (Guy Hamilton, Ken Russell, notamment).

Là, c’est Sidney Furie qui s’y colle et qui m’a bien ennuyé. D’après le peu, très peu que j’ai compris les autorités de Sa Majesté britannique s’inquiètent devant l’épidémie de disparition de nombreux savants de haut niveau ; je crois aussi que les méchants procèdent à des lavages de cerveaux. On en frémit.

Là, c’est Sidney Furie qui s’y colle et qui m’a bien ennuyé. D’après le peu, très peu que j’ai compris les autorités de Sa Majesté britannique s’inquiètent devant l’épidémie de disparition de nombreux savants de haut niveau ; je crois aussi que les méchants procèdent à des lavages de cerveaux. On en frémit.

Au bout de péripéties minimales et impénétrables, l’agent spécial – par ailleurs paresseux, peu apprécié de sa hiérarchie et un soupçon malhonnête – finit par résoudre l’énigme. On est bien content que ce soit terminé.

Au fait, si vous avez envie de regarder un formidable film d’espionnage, voyez ou revoyez L’affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz. Ça, c’est du cinéma !