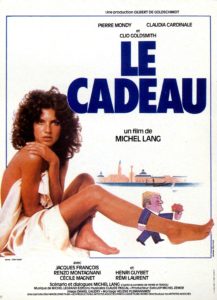

En 1975 Édouard Molinaro recueillit avec Le téléphone rose un assez joli succès mérité. Un industriel toulousain, Benoit Castejac (Pierre Mondy) se rendait à Paris pour négocier la vente de son entreprise à un conglomérat représenté par Morrisson (Michael Lonsdale). Rien à voir, apparemment avec Le cadeau de Michel Lang sept ans plus tard si ce n’est la même présence de Pierre Mondy en tête d’affiche ; mais cette fois il interprète Grégoire Dufour, cadre moyen d’une banque d’affaires qui a décidé de prendre une retraite anticipée, afin de profiter davantage de sa femme Antonella (Claudia Cardinale) et de ses deux enfants, Laurent (Rémi Laurent) qui commence ses études de médecine et la jeune Sandrine (Leila Fréchet).

Il n’y a pas de rapport apparent entre les deux films, si ce n’est que dans l’un et l’autre, dans la vie sage et un peu étriquée d’un petit bourgeois paisible fait irruption une de ces créatures à haute voilure qui font le plaisir des milliardaires qui se les offrent et la panoplie éclatante des palaces internationaux ; qu’on les appelle call-girl ou escort-girl, l’activité est à peu près similaire. Dans Le téléphone rose, il s’agit de rendre plus aisée la négociation d’affaires, dans Le cadeau, grâce à une aimable collecte, de faire au collègue qui s’en va une belle surprise, alors qu’il va effectuer un dernier voyage professionnel à Milan. Et naturellement dans les deux cas, le protagoniste ne doit pas se douter de la manigance.

Il n’y a pas de rapport apparent entre les deux films, si ce n’est que dans l’un et l’autre, dans la vie sage et un peu étriquée d’un petit bourgeois paisible fait irruption une de ces créatures à haute voilure qui font le plaisir des milliardaires qui se les offrent et la panoplie éclatante des palaces internationaux ; qu’on les appelle call-girl ou escort-girl, l’activité est à peu près similaire. Dans Le téléphone rose, il s’agit de rendre plus aisée la négociation d’affaires, dans Le cadeau, grâce à une aimable collecte, de faire au collègue qui s’en va une belle surprise, alors qu’il va effectuer un dernier voyage professionnel à Milan. Et naturellement dans les deux cas, le protagoniste ne doit pas se douter de la manigance.

Le cadeau n’est donc pas un remake du Téléphone à strictement parler, mais on voit bien que les deux films sont bâtis sur le même ressort de comédie ; car la situation, dans l’un et l’autre cas permet une multitude de quiproquos, de méprises, de coups de théâtre, de confusions. Le film de Michel Lang en regorge mais n’en n’est pas encombré : malgré la multitude des personnages et leurs interactions, on ne perd jamais le fil de l’intrigue ; c’est le propre des bons vaudevilles, de belles machines fluides où les péripéties s’enclenchent les unes dans les autres et ne laissent pas la comédie ralentir.

Le cadeau n’est donc pas un remake du Téléphone à strictement parler, mais on voit bien que les deux films sont bâtis sur le même ressort de comédie ; car la situation, dans l’un et l’autre cas permet une multitude de quiproquos, de méprises, de coups de théâtre, de confusions. Le film de Michel Lang en regorge mais n’en n’est pas encombré : malgré la multitude des personnages et leurs interactions, on ne perd jamais le fil de l’intrigue ; c’est le propre des bons vaudevilles, de belles machines fluides où les péripéties s’enclenchent les unes dans les autres et ne laissent pas la comédie ralentir.

Il se trouve qu’André (Henri Guybet) un des collègues de Grégoire, est le frère de Barbara (Clio Goldsmith) qui est d’une des stars mondiales de la galanterie tarifée et qui, brave fille, accepte de faire une pige vénitienne ; un des meilleurs moments du film est la façon dont la jeune femme s’insinue avec à la fois raffinement et détermination dans le parcours banal du banquier qui se trouve peu à peu entraîné dans un tourbillon qui va de plus en plus l’engloutir. La première marche est de le détourner de son chemin, de l’empêcher de s’arrêter à Milan et de le faire rouler dans un hôtel de luxe de Venise.

Il se trouve qu’André (Henri Guybet) un des collègues de Grégoire, est le frère de Barbara (Clio Goldsmith) qui est d’une des stars mondiales de la galanterie tarifée et qui, brave fille, accepte de faire une pige vénitienne ; un des meilleurs moments du film est la façon dont la jeune femme s’insinue avec à la fois raffinement et détermination dans le parcours banal du banquier qui se trouve peu à peu entraîné dans un tourbillon qui va de plus en plus l’engloutir. La première marche est de le détourner de son chemin, de l’empêcher de s’arrêter à Milan et de le faire rouler dans un hôtel de luxe de Venise.

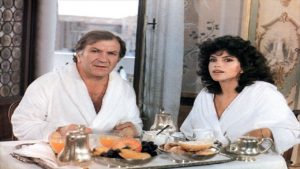

Avec moins de finesse, Michel Lang aurait pu faire de son acteur un plouc débarquant tout ébahi dans le monde du luxe supérieur : ce n’est pas le cas. Si Dufour est d’emblée effaré par l’aventure et par les dépenses qu’il va devoir engager, il joue le jeu sans trembler trop et s’adapte finalement assez vite à la situation, au point où Barbara commencerait presque à ressentir un peu d’affection compatissante pour son pigeon : après tout elle fait son métier.

Avec moins de finesse, Michel Lang aurait pu faire de son acteur un plouc débarquant tout ébahi dans le monde du luxe supérieur : ce n’est pas le cas. Si Dufour est d’emblée effaré par l’aventure et par les dépenses qu’il va devoir engager, il joue le jeu sans trembler trop et s’adapte finalement assez vite à la situation, au point où Barbara commencerait presque à ressentir un peu d’affection compatissante pour son pigeon : après tout elle fait son métier.

Mais elle le fait jusqu’au bout : c’est-à-dire qu’une fois atteinte la durée du contrat qu’elle a passé avec son frère, elle s’envole pour une autre aventure sans doute à l’autre bout du monde. Il ne reste plus à Grégoire qu’à prendre conscience de la situation et de revenir à Paris en compagnie de son ancien directeur Jacques Loriot (Jacques François, excellent comme de coutume) à qui il a fait réaliser presque par hasard un coup de bourse fastueux.

Mais elle le fait jusqu’au bout : c’est-à-dire qu’une fois atteinte la durée du contrat qu’elle a passé avec son frère, elle s’envole pour une autre aventure sans doute à l’autre bout du monde. Il ne reste plus à Grégoire qu’à prendre conscience de la situation et de revenir à Paris en compagnie de son ancien directeur Jacques Loriot (Jacques François, excellent comme de coutume) à qui il a fait réaliser presque par hasard un coup de bourse fastueux.

Comme le film se veut gentil, il reste à le boucler avec optimisme : Grégoire retrouve sa femme Antonella et décide de la reséduire… en l’emmenant à Venise après avoir fait mine de la rencontrer en belle inconnue, Gare de Lyon. Je me serais bien passé de cette dernière séquence, un peu nunuche.