Quelle richesse !

Ce qui est extraordinaire avec ce Moby Dick , c’est qu’on en prend plein les yeux à tous les âges !

, c’est qu’on en prend plein les yeux à tous les âges !

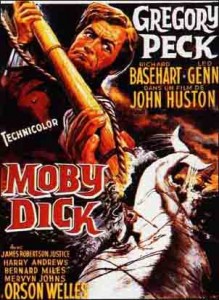

Mes dix ans avaient découvert, émerveillés, une histoire de bruit et de fureur, où s’entremêlaient des lignes presque documentaires sur la marine à voile, ou la pêche à la baleine (oh ! ces quartiers de graisse que l’on fait fondre pour en tirer une huile pure !) un film d’aventures sur les mers, à l’instar des films de pirates bien moins rares jadis qu’aujourd’hui, un film d’horreur (ceux-ci au contraire peu fréquents en 1956), tout cela porté sur un des plus grands textes de la littérature mondiale, réalisé par un grand metteur en scène et joué à la perfection par un Grégory Peck au sommet de sa réputation et capable, à cette époque de jouer, trois ans auparavant les charmantes Vacances romaines

au sommet de sa réputation et capable, à cette époque de jouer, trois ans auparavant les charmantes Vacances romaines et deux ans plus tard les amples Grands espaces

et deux ans plus tard les amples Grands espaces .

.

Cinquante ans après (c’est vrai ! je n’avais pas revu le film depuis lors !), la magie et le charme du récit n’ont en rien disparu, mais, avec des yeux d’adulte (pour ne pas dire de vieillard), d’autres profondeurs apparaissent.

Il va de soi que ni livre, ni film n’auraient pu être conçu ou réalisé par quiconque d’autre que des Anglo-Saxons, et même sans doute plus précisément par des Américains de l’Est (je sais ! Huston

Il va de soi que ni livre, ni film n’auraient pu être conçu ou réalisé par quiconque d’autre que des Anglo-Saxons, et même sans doute plus précisément par des Américains de l’Est (je sais ! Huston est né dans le Missouri ; mais son père était de Toronto), nourris de Bible et insérés dans une réalité culturelle où les sectes protestantes les plus exaltées, quakers, méthodistes, anabaptistes, mennonites sont terriblement présentes.

est né dans le Missouri ; mais son père était de Toronto), nourris de Bible et insérés dans une réalité culturelle où les sectes protestantes les plus exaltées, quakers, méthodistes, anabaptistes, mennonites sont terriblement présentes.

Tout le début du film est plongé dans une sorte d’ambiance millénariste et la fin du Monde y est, sinon espérée, du moins attendue avec la certitude de sa proximité (ce qui n’empêche pas de faire des affaires : ainsi la discussion initiale sur la part que recevront Queequeg (Friedrich von Ledebur) et Ishmaël (Richard Basehart ), ainsi la justification économique de la chasse à la baleine faite par Starbuck (Leo Genn) devant les autres seconds). La baleine – si présente dans l’Ancien Testament – (l’histoire de Jonas, le monstre marin nommé Léviathan) est aussi une présence symbolique forte et familière, image de la terreur pour qui pratique une lecture littérale de la Bible.

), ainsi la justification économique de la chasse à la baleine faite par Starbuck (Leo Genn) devant les autres seconds). La baleine – si présente dans l’Ancien Testament – (l’histoire de Jonas, le monstre marin nommé Léviathan) est aussi une présence symbolique forte et familière, image de la terreur pour qui pratique une lecture littérale de la Bible.

Autre observation, confirmée par quelques amis connaisseurs en marine à voile aux siècles passés : l’absolue nécessité d’obéissance de l’équipage aux volontés du Capitaine ; en ces temps-là, l’expression Seul maître à bord après Dieu n’est pas une aimable figure de style pour croisiéristes du Club Méditerranée, mais la reconnaissance d’une juridiction absolue du Capitaine, détenteur à la fois des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; d’où le crime absolu, qu’est la mutinerie. Et lorsque Starbuck essaye de monter les autres seconds contre Achab, il se fait clouer le bec par l’un d’entre eux, qui va prendre sa garde et lui lance Un capitaine ne peut enfreindre la Loi ; il est la Loi.

Autre observation, confirmée par quelques amis connaisseurs en marine à voile aux siècles passés : l’absolue nécessité d’obéissance de l’équipage aux volontés du Capitaine ; en ces temps-là, l’expression Seul maître à bord après Dieu n’est pas une aimable figure de style pour croisiéristes du Club Méditerranée, mais la reconnaissance d’une juridiction absolue du Capitaine, détenteur à la fois des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; d’où le crime absolu, qu’est la mutinerie. Et lorsque Starbuck essaye de monter les autres seconds contre Achab, il se fait clouer le bec par l’un d’entre eux, qui va prendre sa garde et lui lance Un capitaine ne peut enfreindre la Loi ; il est la Loi.

Lorsque cette autorité absolue et traditionnelle se mêle au charisme fascinant d’un obsédé, il n’y a pas lieu de s’étonner que l’équipage tout entier, sans beaucoup moufter, se lance à la poursuite du mythe.

La séquence finale dispense un effroi tel que je m’étonne de n’en pas avoir cauchemardé en 1956 ! Achab ligoté sur les flancs de Moby Dick, au milieu des harpons et des cordages accumulés par les ans, les baleinières happées par le monstre, le Pequod mis en pièces ! C’est au moins aussi réussi que Les dents de la mer

La séquence finale dispense un effroi tel que je m’étonne de n’en pas avoir cauchemardé en 1956 ! Achab ligoté sur les flancs de Moby Dick, au milieu des harpons et des cordages accumulés par les ans, les baleinières happées par le monstre, le Pequod mis en pièces ! C’est au moins aussi réussi que Les dents de la mer et autrement plus grandiose !

et autrement plus grandiose !

D’autant que le film est tourné dans des tons figés, passés, un peu semblables aux tirages sépia qui donnent à toute image un côté légendaire…

Vraiment, un grand film, ample et brutal, sauvage et terrible. À l’image de l’Ancien Testament, non ?