Bossuet au cinéma !

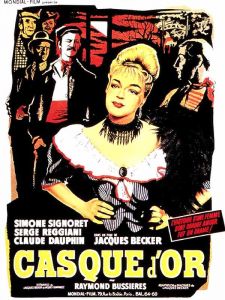

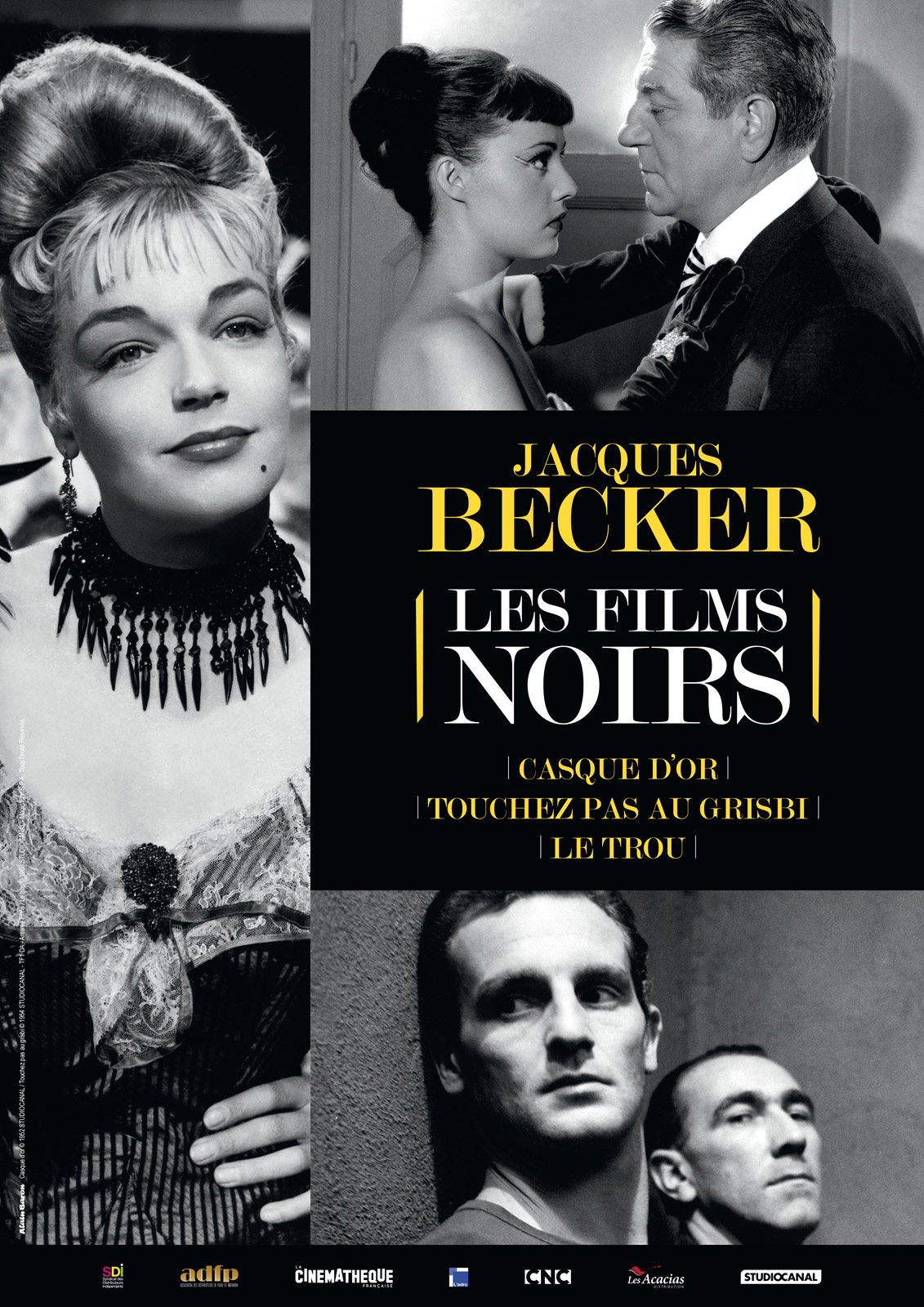

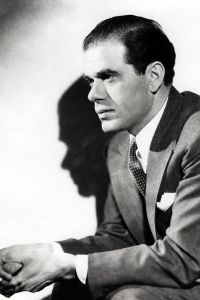

Placé entre les deux chefs-d’œuvre de Jacques Becker , Casque d’Or

, Casque d’Or et Touchez pas au grisbi

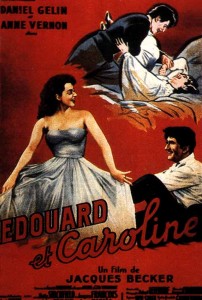

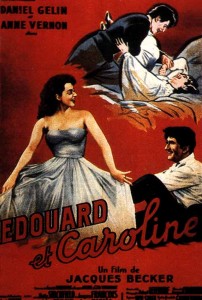

et Touchez pas au grisbi , situé deux ans après le très séduisant Édouard et Caroline

, situé deux ans après le très séduisant Édouard et Caroline (dont il reprend d’ailleurs les deux interprètes, Daniel Gélin

(dont il reprend d’ailleurs les deux interprètes, Daniel Gélin et Anne Vernon

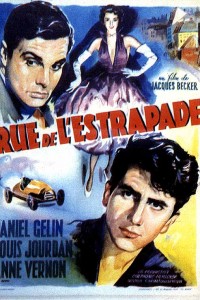

et Anne Vernon ), ce film charmant et mineur qu’est Rue de l’Estrapade

), ce film charmant et mineur qu’est Rue de l’Estrapade poursuit l’entomologie du Paris d’après-guerre engagée dans Falbalas

poursuit l’entomologie du Paris d’après-guerre engagée dans Falbalas et surtout les Rendez-vous de juillet.

et surtout les Rendez-vous de juillet.

Se libérant de l’impératif de l’action (au sens d’un scénario charpenté qui privilégie le récit aux réactions des protagonistes), comme il l’a déjà fait dans Antoine et Antoinette et, donc, dans Édouard et Caroline

et, donc, dans Édouard et Caroline , Becker filme en virevoltant un quartier, un milieu social, mieux encore une période, au point qu’on a pu dire qu’il tenait là un rythme de comédie américaine à la Capra

, Becker filme en virevoltant un quartier, un milieu social, mieux encore une période, au point qu’on a pu dire qu’il tenait là un rythme de comédie américaine à la Capra .

.

Alors qu’Antoine et Antoinette

Alors qu’Antoine et Antoinette représentait la vie quotidienne des ouvriers du quartier des Épinettes (l’hebdomadaire de l’Union des Femmes Françaises, qui était l’organisation de masse du Parti Communiste s’appelait, d’ailleurs, Antoinette – qui a influencé l’autre ? Je me livrerai à des recherches érudites ! –), Édouard et Caroline

représentait la vie quotidienne des ouvriers du quartier des Épinettes (l’hebdomadaire de l’Union des Femmes Françaises, qui était l’organisation de masse du Parti Communiste s’appelait, d’ailleurs, Antoinette – qui a influencé l’autre ? Je me livrerai à des recherches érudites ! –), Édouard et Caroline se déroulait dans un milieu de moyenne et grande bourgeoisie ; c’est également le cas dans Rue de l’Estrapade

se déroulait dans un milieu de moyenne et grande bourgeoisie ; c’est également le cas dans Rue de l’Estrapade , mais le Paris de l’époque permettait d’autres échappées, qui était cette ville où habitaient, et non pas seulement travaillaient des classes sociales mêlées, survivance du 19ème siècle par la répartition verticale et non horizontale des logements.

, mais le Paris de l’époque permettait d’autres échappées, qui était cette ville où habitaient, et non pas seulement travaillaient des classes sociales mêlées, survivance du 19ème siècle par la répartition verticale et non horizontale des logements.

Fils de couturière, Becker ne résiste pas de se faire un propre clin d’œil en entamant son film dans une maison de couture, qui ressemble très fort à celle de Falbalas

Fils de couturière, Becker ne résiste pas de se faire un propre clin d’œil en entamant son film dans une maison de couture, qui ressemble très fort à celle de Falbalas , jusque dans la présence – qu’on sent omnipotente et maternelle – d’une sorte de duègne assistante du grand couturier (Gabrielle Dorziat

, jusque dans la présence – qu’on sent omnipotente et maternelle – d’une sorte de duègne assistante du grand couturier (Gabrielle Dorziat ou Pâquerette) ; mais, au contraire du Philippe Clarence (Raymond Rouleau

ou Pâquerette) ; mais, au contraire du Philippe Clarence (Raymond Rouleau ) de Falbalas

) de Falbalas , Jacques Christian, le couturier de Rue de l’Estrapade

, Jacques Christian, le couturier de Rue de l’Estrapade , joué par Jean Servais

, joué par Jean Servais , à la si belle voix grave, est clairement homosexuel ; ce n’est d’ailleurs pas un des moindres intérêts du film que de placer une curieuse scène à tonalité érotique où Anne Vernon

, à la si belle voix grave, est clairement homosexuel ; ce n’est d’ailleurs pas un des moindres intérêts du film que de placer une curieuse scène à tonalité érotique où Anne Vernon est visiblement désirée par le couturier, qui, la nuit venue, dans la maison de couture désertée, lui fait essayer une robe puis échancre son corsage au grand dam de son giton jaloux et furieux.

est visiblement désirée par le couturier, qui, la nuit venue, dans la maison de couture désertée, lui fait essayer une robe puis échancre son corsage au grand dam de son giton jaloux et furieux.

En revoyant tout à l’heure ce film, je songeais bizarrement, lors des dernières images qui voient la réconciliation des deux époux, Anne Vernon

En revoyant tout à l’heure ce film, je songeais bizarrement, lors des dernières images qui voient la réconciliation des deux époux, Anne Vernon et Louis Jourdan

et Louis Jourdan qu’une tempête a secoués à…Eyes wide shut

qu’une tempête a secoués à…Eyes wide shut ; bizarre divagation de mon esprit tordu ? Sans doute un peu, mais un peu seulement : dans l’un comme dans l’autre film, il y a, au-delà d’infinies différences, la présence, dans un couple, de la tentation qui intervient dans la vie quotidienne et des moyens d’y résister, tant l’évidence est que cette résistance est le seul chemin valable. Et que Françoise (Anne Vernon

; bizarre divagation de mon esprit tordu ? Sans doute un peu, mais un peu seulement : dans l’un comme dans l’autre film, il y a, au-delà d’infinies différences, la présence, dans un couple, de la tentation qui intervient dans la vie quotidienne et des moyens d’y résister, tant l’évidence est que cette résistance est le seul chemin valable. Et que Françoise (Anne Vernon ) résiste davantage aux entreprises de Robert (Daniel Gélin

) résiste davantage aux entreprises de Robert (Daniel Gélin ) qu’Henri (Louis Jourdan

) qu’Henri (Louis Jourdan ) n’a résisté aux charmes d’une charmante pin-up, rappelle assez les attitudes respectives d’Alice et de Bill Harford…

) n’a résisté aux charmes d’une charmante pin-up, rappelle assez les attitudes respectives d’Alice et de Bill Harford…

Voilà une chute bien grave pour un film léger ; mais comme je suis plutôt homme à enfoncer le clou, j’achève en citant une sublime période de Bossuet sublime dans le fond et la forme, répétée par deux fois par Françoise Anne Vernon à Henri Louis Jourdan

à Henri Louis Jourdan , juste avant qu’elle ne plaque (provisoirement !) leur appartement bourgeois du quai Blériot pour la chambre de bonne de la rue de l’Estrapade : On n’entend dans les funérailles que des paroles d’étonnement de ce que ce mortel est mort.

, juste avant qu’elle ne plaque (provisoirement !) leur appartement bourgeois du quai Blériot pour la chambre de bonne de la rue de l’Estrapade : On n’entend dans les funérailles que des paroles d’étonnement de ce que ce mortel est mort.

Pourquoi est-on surpris des évidences ?