Les moutards des années Cinquante, dont je faisais partie, avaient à leur disposition une riche palette, une grande quantité de héros remarquables dont les performances, les exploits les faisaient rêver et qui étaient présentés comme des exemples à quoi se conformer. Ces exercices d’admiration touchaient d’ailleurs à des tas de domaines. Il est vrai qu’il y avait encore des territoires à explorer, des découvertes à faire, des premières à accomplir, des exploits à réaliser. Et puis la faculté d’émerveillement de notre jeunesse était sans doute plus forte que celle des jeunes gens d’aujourd’hui, élevés dans le goût du sarcasme et de la dérision.

Au milieu de tous les aventuriers qui élargissaient le monde, Thor Heyerdhal et la traversée du Pacifique avec un simple radeau, Maurice Herzog et Louis Lachenal Annapurna, premier 8000, Alain Bombard traversant l’Atlantique sans ravitaillement… et puis tant d’autres… le Commandant Cousteau, Paul-Émile Victor, Roger Frison-Roche… ça avait tout de même une autre gueule que Jean-Jacques Goldmann ou Kevin M’Bappé, non ?

Au milieu de tous les aventuriers qui élargissaient le monde, Thor Heyerdhal et la traversée du Pacifique avec un simple radeau, Maurice Herzog et Louis Lachenal Annapurna, premier 8000, Alain Bombard traversant l’Atlantique sans ravitaillement… et puis tant d’autres… le Commandant Cousteau, Paul-Émile Victor, Roger Frison-Roche… ça avait tout de même une autre gueule que Jean-Jacques Goldmann ou Kevin M’Bappé, non ?

Au fait, pourquoi associer l’image de ces conquérants de l’inutile avec celle du Docteur Schweitzer ? Je ne trouve pas d’explication rationnelle, si ce n’est que tous ont illustré exemplairement la hauteur de vue, la hauteur de vie, la mise en conformité de son existence et de l’idée que l’on se fait de soi.

Théologien luthérien, philosophe, musicien de haut niveau, médecin, Albert Schweitzer reçut en 1952 le Prix Nobel de la paix (alors moins politique qu’il est aujourd’hui). Né dans une Alsace encore allemande, devenu Français lors de la victoire de 1918, il a vécu une existence d’une densité extraordinaire, irriguée par ses deux cultures et la multiplicité de ses dons et de ses centres d’intérêt.

Théologien luthérien, philosophe, musicien de haut niveau, médecin, Albert Schweitzer reçut en 1952 le Prix Nobel de la paix (alors moins politique qu’il est aujourd’hui). Né dans une Alsace encore allemande, devenu Français lors de la victoire de 1918, il a vécu une existence d’une densité extraordinaire, irriguée par ses deux cultures et la multiplicité de ses dons et de ses centres d’intérêt.

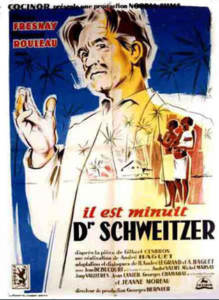

Il est minuit, docteur Schweitzer, le film d’André Haguetne retrace qu’un bref épisode de cette vie si large. Il est adapté d’une pièce de théâtre de Gilbert Cesbron. Voilà un auteur qui n’est plus guère pratiqué aujourd’hui, alors que ses romans ont rencontré un immense succès public et critique et se lisent encore avec beaucoup de plaisir (excellente édition de quatre ouvrages dans la collection Bouquins). Cesbron n’a pas été bien servi par le cinéma ; outre le film d’Haguet, je n’en trouve que deux autres : le médiocre Chiens perdus sans collier de Jean Delannoy(1955) avec Jean Gabin, sur l’enfance délinquante et Il suffit d’aimer de Robert Darène (1960) sur la vie de Bernadette Soubirous. J’aurais bien aimé qu’un réalisateur se penchât sur un des plus beaux et solides romans sur la vie de lycée qui se puisse (attention ! les lycées de jadis, non mixtes et travailleurs) qui porte le beau titre grave et si exact de Notre prison est un Royaume.

Il est minuit, docteur Schweitzer, le film d’André Haguetne retrace qu’un bref épisode de cette vie si large. Il est adapté d’une pièce de théâtre de Gilbert Cesbron. Voilà un auteur qui n’est plus guère pratiqué aujourd’hui, alors que ses romans ont rencontré un immense succès public et critique et se lisent encore avec beaucoup de plaisir (excellente édition de quatre ouvrages dans la collection Bouquins). Cesbron n’a pas été bien servi par le cinéma ; outre le film d’Haguet, je n’en trouve que deux autres : le médiocre Chiens perdus sans collier de Jean Delannoy(1955) avec Jean Gabin, sur l’enfance délinquante et Il suffit d’aimer de Robert Darène (1960) sur la vie de Bernadette Soubirous. J’aurais bien aimé qu’un réalisateur se penchât sur un des plus beaux et solides romans sur la vie de lycée qui se puisse (attention ! les lycées de jadis, non mixtes et travailleurs) qui porte le beau titre grave et si exact de Notre prison est un Royaume.

Je m’aperçois que je n’ai jusque-là presque pas dit un mot du film ; c’est qu’il est plat comme une limande et lourd comme un éléphant. Schweitzer, incarné par Pierre Fresnay qui, après l’accent marseillais de la Trilogie de Pagnol, adopte l’accent alsacien, est venu pour soigner le paludisme qui sévit au Gabon. Il arrive à Lambaréné en avril 1913, reçu avec réticence par l’administration française (puisqu’il est alors de nationalité allemande). Sa femme Hélène l’accompagne mais, bizarrement, le film l’efface au bénéfice de la jeune infirmière Marie (Jeanne Moreau).

Je m’aperçois que je n’ai jusque-là presque pas dit un mot du film ; c’est qu’il est plat comme une limande et lourd comme un éléphant. Schweitzer, incarné par Pierre Fresnay qui, après l’accent marseillais de la Trilogie de Pagnol, adopte l’accent alsacien, est venu pour soigner le paludisme qui sévit au Gabon. Il arrive à Lambaréné en avril 1913, reçu avec réticence par l’administration française (puisqu’il est alors de nationalité allemande). Sa femme Hélène l’accompagne mais, bizarrement, le film l’efface au bénéfice de la jeune infirmière Marie (Jeanne Moreau).

Et puis ? Et puis voilà, c’est tout ; on s’ennuie ferme. La guerre éclate ; le couple Schweitzer demeure au Gabon jusqu’à septembre 1917, puis interné en France. La longue notice de Wikipédia présente la suite et j’ai trop la flemme pour la résumer.

Dommage qu’une aussi belle figure n’ait pas eu un portrait à sa mesure…