Un film magnifique, maîtrisé du début à la fin, muni de ce style si particulier de Louis Malle , qui sait instiller le malaise comme personne.

, qui sait instiller le malaise comme personne.

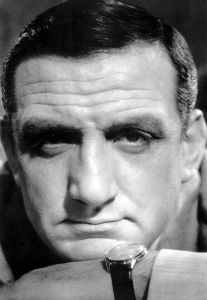

Le scénario est bluffant d’ingéniosité et de sophistication, habile, très intelligent, coinçant les protagonistes dans une sorte de cage dont personne ne peut sortir, pas plus que Julien Tavernier (Maurice Ronet ) ne peut sortir de l’ascenseur dans lequel il est bouclé pour la nuit. Loin des architectures compliquées et artificielles d’un Sébastien Japrisot

) ne peut sortir de l’ascenseur dans lequel il est bouclé pour la nuit. Loin des architectures compliquées et artificielles d’un Sébastien Japrisot , il fonctionne comme une mécanique implacable et évidente.

, il fonctionne comme une mécanique implacable et évidente.

Mais il ne serait rien sans le talent absolument bluffant de Louis Malle

Mais il ne serait rien sans le talent absolument bluffant de Louis Malle pour représenter Paris, indifférent, et quelquefois hostile, un Paris du quotidien et de la modernité, sans aucune concession à la carte postale et à l’épanchement touristique ; un Paris quotidien, immédiat, presque banal, qui n’est pas, pour une fois, une vedette à part entière, mais un simple élément de décor.

pour représenter Paris, indifférent, et quelquefois hostile, un Paris du quotidien et de la modernité, sans aucune concession à la carte postale et à l’épanchement touristique ; un Paris quotidien, immédiat, presque banal, qui n’est pas, pour une fois, une vedette à part entière, mais un simple élément de décor.

Malle filme en centrant son regard sur les trajectoires parallèles de ses protagonistes. Mais, comme dans certaines orientations de mathématiques modernes, il se trouve que ces parallèles se touchent, voire font collision : toute la machinerie infernale d’Ascenseur pour l’échafaud

filme en centrant son regard sur les trajectoires parallèles de ses protagonistes. Mais, comme dans certaines orientations de mathématiques modernes, il se trouve que ces parallèles se touchent, voire font collision : toute la machinerie infernale d’Ascenseur pour l’échafaud avance avec évidence et cruauté ; il y a toujours une fascination de la fatalité, dans le cinéma de Louis Malle

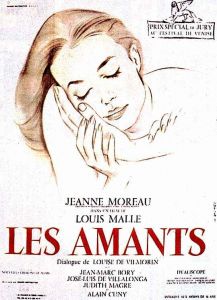

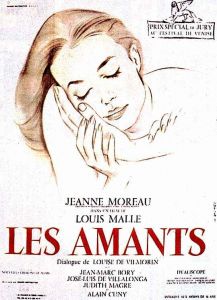

avance avec évidence et cruauté ; il y a toujours une fascination de la fatalité, dans le cinéma de Louis Malle , dans Les amants

, dans Les amants , dans Le feu follet

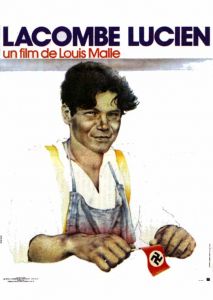

, dans Le feu follet , comme plus tard, dans Lacombe Lucien

, comme plus tard, dans Lacombe Lucien , une sorte de constance dans l’inéluctable.

, une sorte de constance dans l’inéluctable.

La musique jouée en quasi-improvisation par Miles Davis

La musique jouée en quasi-improvisation par Miles Davis et un quintette enchanté, n’a pas été pour rien dans le succès d’Ascenseur pour l’échafaud

et un quintette enchanté, n’a pas été pour rien dans le succès d’Ascenseur pour l’échafaud : c’est peu dire qu’elle est consubstantielle au film, qu’elle l’entoure et l’exalte dans toutes ses péripéties, qu’elle en crée même la substance : l’errance de Florence Carala (Jeanne Moreau

: c’est peu dire qu’elle est consubstantielle au film, qu’elle l’entoure et l’exalte dans toutes ses péripéties, qu’elle en crée même la substance : l’errance de Florence Carala (Jeanne Moreau ) dans des rues violentes, hostiles de néons blafards existerait à peine sans les notes de jazz qui l’accompagnent.

) dans des rues violentes, hostiles de néons blafards existerait à peine sans les notes de jazz qui l’accompagnent.

Le jazz, d’ailleurs… 1958, c’est sans doute son apogée, son installation dans le paysage artistique, avant qu’il soit segmenté, confiné comme de la musique de spécialistes, d’amateurs, sans rapport avec la musique qu’on entend partout. Ses notes désolées, macabres, cruelles ont celles de la modernité et de l’indifférence…

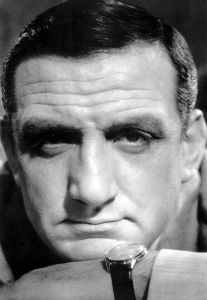

Très belles performances d’acteurs ; beauté inquiète de Maurice Ronet

Très belles performances d’acteurs ; beauté inquiète de Maurice Ronet , beauté inquiète de Jeanne Moreau

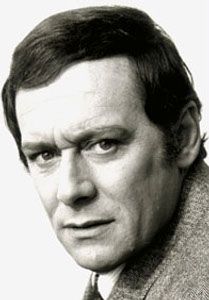

, beauté inquiète de Jeanne Moreau ; Lino Ventura

; Lino Ventura qui, au début de sa carrière, crève déjà l’écran. Des scènes formidablement bien tournées, avec un oeil neuf et un art impressionnant de la composition : voir notamment les séquences où Ronet

qui, au début de sa carrière, crève déjà l’écran. Des scènes formidablement bien tournées, avec un oeil neuf et un art impressionnant de la composition : voir notamment les séquences où Ronet est interrogé par Ventura

est interrogé par Ventura , commissaire de police, et Denner

, commissaire de police, et Denner , inspecteur : une composition sèche, esthétique, inquiète, magnifique…

, inspecteur : une composition sèche, esthétique, inquiète, magnifique…

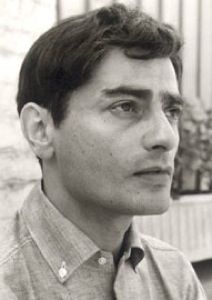

La faiblesse d’Ascenseur pour l’échafaud tient dans ses dialogues. Roger Nimier

tient dans ses dialogues. Roger Nimier qui, à force d’avoir tous les talents, n’en avait véritablement aucun, comme Jean Cocteau

qui, à force d’avoir tous les talents, n’en avait véritablement aucun, comme Jean Cocteau , d’une certaine façon, a écrit de façon trop emphatique, trop littéraire une partition mal équilibrée ; il y a des bonheurs d’écriture, certes, mais il ‘y a pas cette respiration souple qu’on attend d’un vrai auteur de cinéma.

, d’une certaine façon, a écrit de façon trop emphatique, trop littéraire une partition mal équilibrée ; il y a des bonheurs d’écriture, certes, mais il ‘y a pas cette respiration souple qu’on attend d’un vrai auteur de cinéma.

Dommage. Mais le reproche est mineur…

__________________________________________

À propos de la musique de Miles Davis :

Je ne suis pas beaucoup plus amateur de jazz que du reste de la musique, que je prends comme un indispensable accompagnement de films, mais jamais comme un plaisir en soi.

C’est dire que je n’y connais rien. Mais je fais simplement remarquer que les années Quarante à Soixante, aux yeux de l’observateur extérieur, guère concerné, ont été celles où le jazz est entré dans le quotidien, où il n’était pas auparavant, où il n’est plus depuis.

Les improvisations du quintette inspiré de Miles Davis

Les improvisations du quintette inspiré de Miles Davis s’harmonisent parfaitement bien avec le regard moderniste que pose Malle

s’harmonisent parfaitement bien avec le regard moderniste que pose Malle sur Paris et dont il explique le choix dans un des suppléments du DVD : volonté de ne pas sanctuariser la Ville, de ne pas en donner une image touristique, tout en lui laissant son battement de capitale ; choix d’un immeuble de verre, d’aluminium et de béton, passages sur l’autoroute de l’Ouest (la seule en France, à l’époque), bout d’intrigue dans un motel (que la production a dû dénicher en Normandie, parce qu’il n’y en avait pas en Ile-de-France), utilisation d’un appareil de photo Minox.

sur Paris et dont il explique le choix dans un des suppléments du DVD : volonté de ne pas sanctuariser la Ville, de ne pas en donner une image touristique, tout en lui laissant son battement de capitale ; choix d’un immeuble de verre, d’aluminium et de béton, passages sur l’autoroute de l’Ouest (la seule en France, à l’époque), bout d’intrigue dans un motel (que la production a dû dénicher en Normandie, parce qu’il n’y en avait pas en Ile-de-France), utilisation d’un appareil de photo Minox.

Musique classique ou musique classique de jazz sont aujourd’hui confinées dans des cénacles. Ce qu’elles n’étaient pas jadis et naguère ; il paraît que quelques semaines après la Première de Carmen de Georges Bizet

Musique classique ou musique classique de jazz sont aujourd’hui confinées dans des cénacles. Ce qu’elles n’étaient pas jadis et naguère ; il paraît que quelques semaines après la Première de Carmen de Georges Bizet , la France entière chantait Sur les remparts de Séville ; et, pour avoir bien longtemps vécu, je me rappelle les succès de premier plan non seulement de la musique assez facile de Sidney Bechet, mais aussi de celle des Jazz messengers ; la célèbre Blue march était d’ailleurs l’indicatif de l’émission Pour ceux qui aiment le jazz, diffusée quotidiennement à une heure de grande écoute sur Europe n°1. Quelle grande radio généraliste oserait ça aujourd’hui…C’est admirablement et heureusement daté ; et le jazz de Miles Davis

, la France entière chantait Sur les remparts de Séville ; et, pour avoir bien longtemps vécu, je me rappelle les succès de premier plan non seulement de la musique assez facile de Sidney Bechet, mais aussi de celle des Jazz messengers ; la célèbre Blue march était d’ailleurs l’indicatif de l’émission Pour ceux qui aiment le jazz, diffusée quotidiennement à une heure de grande écoute sur Europe n°1. Quelle grande radio généraliste oserait ça aujourd’hui…C’est admirablement et heureusement daté ; et le jazz de Miles Davis n’y est pas pour rien !

n’y est pas pour rien !

Petite curiosité : dans l’excellente édition du film, il y a dans les suppléments, une curieuse et intéressante expérimentation : des extraits de trois des premiers films de Louis Malle présentés avec leur musique originale, Brahms

présentés avec leur musique originale, Brahms pour Les amants

pour Les amants , Miles Davis

, Miles Davis pour Ascenseur

pour Ascenseur , donc, et Satie

, donc, et Satie pour Le feu follet

pour Le feu follet . Et l’expérimentation consiste à inverser les musiques : c’est très curieux… et on est bien content que chacun des compositeurs soit à sa place.

. Et l’expérimentation consiste à inverser les musiques : c’est très curieux… et on est bien content que chacun des compositeurs soit à sa place.