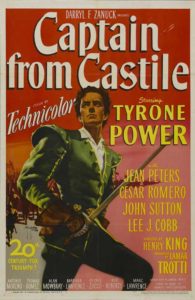

Pour qui aime le cinéma brillant, spectaculaire, simpliste d’Hollywood, Capitaine de Castille est assurément un régal ! Superproduction à fort budget, sans doute un peu longue mais pleine d’aventures et de retournements de situation, le film de Henry King ne s’embarrasse pas de finesses historiques. Mais il donne assurément au spectateur beaucoup d’images spectaculaires, de héros bien typés, de scènes impressionnantes, de sentiments exaltants. Vision assez manichéenne des choses mais toute inspirée de cette robuste bonne conscience des citoyens du Nouveau Monde.

Bonne conscience qui, d’ailleurs, peut aller jusqu’à la schizophrénie ; si la vilaine Inquisition est désignée d’un doigt vengeur et vouée au pilori, la conquête coloniale du Mexique est vue comme une évidence, un peu rude, sans doute, même roublarde, mais bienvenue. Tout cela est beaucoup moins simple qu’il n’y paraît, évidemment ; mais permet au récit de séduire le spectateur et aux héros du film de montrer leur bravoure ou – en sens inverse – leur vilenie. C’est ainsi que nous réagissions à ce genre de films bruts de décoffrage lorsque nous avions dix ans, il y a extrêmement longtemps.

Bonne conscience qui, d’ailleurs, peut aller jusqu’à la schizophrénie ; si la vilaine Inquisition est désignée d’un doigt vengeur et vouée au pilori, la conquête coloniale du Mexique est vue comme une évidence, un peu rude, sans doute, même roublarde, mais bienvenue. Tout cela est beaucoup moins simple qu’il n’y paraît, évidemment ; mais permet au récit de séduire le spectateur et aux héros du film de montrer leur bravoure ou – en sens inverse – leur vilenie. C’est ainsi que nous réagissions à ce genre de films bruts de décoffrage lorsque nous avions dix ans, il y a extrêmement longtemps.

Récit picaresque, bien entendu, où le héros, Pedro de Vargas (Tyrone Power), fils d’une influente et riche famille de la région de Jaen, au nord-est de l’Andalousie, doté d’un noble cœur, promis à un grand avenir et au mariage avec la belle patricienne Luisa de Carjaval (Barbara Lawrence) devient, pour avoir protégé Coatl (Jay Silverheels), serviteur indien en fuite, l’objet de la haine inextinguible de Diego de Silva (John Sutton). Celui-ci est le patron de la Hermandad, sorte de police politique et religieuse, prétendument (dans le film) dotée d’une sorte de pouvoir absolu.

Récit picaresque, bien entendu, où le héros, Pedro de Vargas (Tyrone Power), fils d’une influente et riche famille de la région de Jaen, au nord-est de l’Andalousie, doté d’un noble cœur, promis à un grand avenir et au mariage avec la belle patricienne Luisa de Carjaval (Barbara Lawrence) devient, pour avoir protégé Coatl (Jay Silverheels), serviteur indien en fuite, l’objet de la haine inextinguible de Diego de Silva (John Sutton). Celui-ci est le patron de la Hermandad, sorte de police politique et religieuse, prétendument (dans le film) dotée d’une sorte de pouvoir absolu.

Là, une pause dans mon propos. Quelque mal qu’on puisse en dire, l’Inquisition espagnole – outre qu’elle offrait aux suspects des garanties que l’ire populaire ne leur aurait pas accordé – n’a pas été la buveuse de sang que la Libre pensée et ses épigones présentent. On estime ses victimes à 1250 en trois siècles. C’est assurément beaucoup trop. Mais que penser alors des 3000 guillotinés à Paris, près de 14 000 (certaines sources donnent 17 000) dans toute la France entre 1792 et 1796 ? Siècles rigoureux, certes ; mais mesures à conserver.

Là, une pause dans mon propos. Quelque mal qu’on puisse en dire, l’Inquisition espagnole – outre qu’elle offrait aux suspects des garanties que l’ire populaire ne leur aurait pas accordé – n’a pas été la buveuse de sang que la Libre pensée et ses épigones présentent. On estime ses victimes à 1250 en trois siècles. C’est assurément beaucoup trop. Mais que penser alors des 3000 guillotinés à Paris, près de 14 000 (certaines sources donnent 17 000) dans toute la France entre 1792 et 1796 ? Siècles rigoureux, certes ; mais mesures à conserver.

Le beau noble généreux courageux Pedro de Vargas fuit donc vers le Nouveau Monde. Nous sommes en 1518 ; il y a donc moins de trente ans que Christophe Colomb a posé le pied sur une des îles des Bahamas et l’immensité de l’Amérique est loin d’être encore connue ; mais à partir de Cuba, solide possession espagnole, une expédition se prépare à partir pour le Mexique, réputé disposer de trésors innombrables. De fait, lorsque nos pays d’Occident ne se crachaient pas perpétuellement dessus, tous les enfants avaient une admiration éperdue pour ceux qui étaient partis à la conquête du vaste monde : Vasco de Gama, qui avait contourné le cap de Bonne espérance en 1498, Magellan qui avait découvert le détroit qui porte son nom en 1520, Pizarre qui allait conquérir le Pérou en 1531.

Le beau noble généreux courageux Pedro de Vargas fuit donc vers le Nouveau Monde. Nous sommes en 1518 ; il y a donc moins de trente ans que Christophe Colomb a posé le pied sur une des îles des Bahamas et l’immensité de l’Amérique est loin d’être encore connue ; mais à partir de Cuba, solide possession espagnole, une expédition se prépare à partir pour le Mexique, réputé disposer de trésors innombrables. De fait, lorsque nos pays d’Occident ne se crachaient pas perpétuellement dessus, tous les enfants avaient une admiration éperdue pour ceux qui étaient partis à la conquête du vaste monde : Vasco de Gama, qui avait contourné le cap de Bonne espérance en 1498, Magellan qui avait découvert le détroit qui porte son nom en 1520, Pizarre qui allait conquérir le Pérou en 1531.

Pedro de Vargas, le Capitaine de Castille va se mettre au service d’un autre grand conquérant, Hernando Cortez (César Romero).Il est accompagné par une sorte de compagnon fidèle, Juan Garcia (Lee J. Cobb) et par la gracieuse Catana Perez (Jean Peters) qu’il a, en Espagne, sauvé de malandrins et qui lui voue une admiration et une reconnaissance sans faille. Il est d’ailleurs bien le seul à ne pas s’apercevoir tout de suite qu’elle en est amoureuse et que lui-même en est amoureux, malgré la différence de condition. Il est vrai aussi que sa fiancée espagnole est une péronnelle qui l’a vite oublié et qui s’est même mariée avec le diabolique Silva.

Pedro de Vargas, le Capitaine de Castille va se mettre au service d’un autre grand conquérant, Hernando Cortez (César Romero).Il est accompagné par une sorte de compagnon fidèle, Juan Garcia (Lee J. Cobb) et par la gracieuse Catana Perez (Jean Peters) qu’il a, en Espagne, sauvé de malandrins et qui lui voue une admiration et une reconnaissance sans faille. Il est d’ailleurs bien le seul à ne pas s’apercevoir tout de suite qu’elle en est amoureuse et que lui-même en est amoureux, malgré la différence de condition. Il est vrai aussi que sa fiancée espagnole est une péronnelle qui l’a vite oublié et qui s’est même mariée avec le diabolique Silva.

Tout cela va à grandes guides, sous la conduite efficace de Henry King, qui connaît son affaire et sait doser à merveille scènes de violence, chevauchées, bagarres, séjours en prison, évasions et déconvenues et place même une très sensuelle sarabande où, sous les yeux allumés des soudards, Pedro/Power et Catana/Peters dansent une sorte de parade amoureuse.

Tout cela va à grandes guides, sous la conduite efficace de Henry King, qui connaît son affaire et sait doser à merveille scènes de violence, chevauchées, bagarres, séjours en prison, évasions et déconvenues et place même une très sensuelle sarabande où, sous les yeux allumés des soudards, Pedro/Power et Catana/Peters dansent une sorte de parade amoureuse.

Le film est un peu trop long (2h15) et un peu trop prévisible mais c’est vraiment de la belle ouvrage. L’on devait sortir des salles, au lendemain de la guerre, avec le cœur vibrant et le poignet prêt à ferrailler. On ne songeait alors pas trop à la brutalité des Conquistadores ; mais de toute façon, on savait bien que les Aztèques, grands pratiquants de sacrifices humains (voir Apocalypto de Mel Gibson) n’étaient pas des tendres ; il paraît d’ailleurs que les Européens n’ont si facilement renversé les empires amérindiens que parce que les populations indigènes en avaient marre d’être asservies et tenues en esclavage.

Le film est un peu trop long (2h15) et un peu trop prévisible mais c’est vraiment de la belle ouvrage. L’on devait sortir des salles, au lendemain de la guerre, avec le cœur vibrant et le poignet prêt à ferrailler. On ne songeait alors pas trop à la brutalité des Conquistadores ; mais de toute façon, on savait bien que les Aztèques, grands pratiquants de sacrifices humains (voir Apocalypto de Mel Gibson) n’étaient pas des tendres ; il paraît d’ailleurs que les Européens n’ont si facilement renversé les empires amérindiens que parce que les populations indigènes en avaient marre d’être asservies et tenues en esclavage.

Rien n’est simple.