Le drapeau noir flotte sur la marmite.

Le drapeau noir flotte sur la marmite.

Il y a tout de même une sorte d’énigme Isabelle Adjani. On peut se souvenir qu’elle fut jadis une actrice de qualité, qui a presque complétement disparu de notre imaginaire et qui désormais, je suppose, doit se contenter des pages people des journaux pour se survivre. On ne peut pourtant pas dire qu’elle ait été boudée par les producteurs ou seulement confinée dans le rôle de belle fille au corps parfait qu’elle exhibait dans L’été meurtrier de Jean Becker qui lui assurera encore pour longtemps de la notoriété. Elle a été davantage et j’ai comme tout le monde apprécié son jeu aussi bien dans La gifle de Claude Pinoteau où elle était la copie en un peu plus âgé de la Sophie Marceau de La boum. Mais elle était aussi inquiétante et chlorotique dans le Nosferatu de Werner Herzog, crispante et exaltée dans Tout feu tout flamme et surtout absolument vide et tueuse dans Mortelle randonnée.

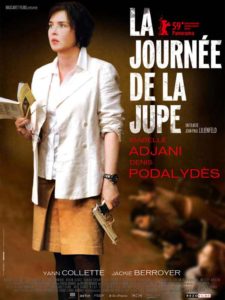

Ça s’est tout de même gâté assez vite : icône du politiquement correct féministe dans Camille Claudel, parfaitement insignifiante dans une des plus grandes nullités du cinéma de tous les temps dans Toxic affair de Philomène Esposito, bibelot décoratif du précieux metteur en scène de théâtre Patrice Chéreau dans La reine Margot, elle a disparu durant plusieurs années des écrans. Et puis, en 2009, petit soubresaut résurgent, La journée de la jupe qui fut présenté comme une courageuse barrière dressée devant l’invasion des barbaries qui n’ont pas cessé, depuis lors, d’envahir notre territoire et de faire du plus beau pays du monde, le nôtre, un patchwork de principautés chaque jour de plus en plus séparées.

Un professeur de lettres, Sonia Bergerac (Adjani, donc) enseigne dans un lycée de banlieue. Enseigne est un terme à la fois trop fort et très impropre : disons que Sonia est employée – c’est-à-dire justifie son traitement – dans un établissement de banlieue où s’entassent des débiles profonds, des chiffes molles et des caïds déjà bien formés à de plus fructueux trafics, des élèves à qui la France, bonne fille et dindon de la farce, prétend inculquer en vain une sorte de minimum culturel. C’est encore pire que dans Le plus beau métier du monde de Gérard Lauzier qui, il est vrai, est de treize ans antérieur, où l’on pouvait déceler une vague petite lueur d’espoir avec la petite Malou Keita (Prisca Songo), qui faisait tout pour se sortir de cette gangue.

Un professeur de lettres, Sonia Bergerac (Adjani, donc) enseigne dans un lycée de banlieue. Enseigne est un terme à la fois trop fort et très impropre : disons que Sonia est employée – c’est-à-dire justifie son traitement – dans un établissement de banlieue où s’entassent des débiles profonds, des chiffes molles et des caïds déjà bien formés à de plus fructueux trafics, des élèves à qui la France, bonne fille et dindon de la farce, prétend inculquer en vain une sorte de minimum culturel. C’est encore pire que dans Le plus beau métier du monde de Gérard Lauzier qui, il est vrai, est de treize ans antérieur, où l’on pouvait déceler une vague petite lueur d’espoir avec la petite Malou Keita (Prisca Songo), qui faisait tout pour se sortir de cette gangue.

Dans La journée de la jupe, malgré le retournement terminal qui sonne dramatiquement faux (les filles de la classe portent une jupe lors de l’enterrement de leur professeur qui avait posé cette tenue comme symbole d’émancipation), malgré cette vertueuse conclusion, on voit bien qu’il est déjà trop tard, que l’obscurantisme exogène a déjà pris le pas sur la liberté d’aller et venir.

Dans La journée de la jupe, malgré le retournement terminal qui sonne dramatiquement faux (les filles de la classe portent une jupe lors de l’enterrement de leur professeur qui avait posé cette tenue comme symbole d’émancipation), malgré cette vertueuse conclusion, on voit bien qu’il est déjà trop tard, que l’obscurantisme exogène a déjà pris le pas sur la liberté d’aller et venir.

Dès lors le récit qui est presque une fable de cette classe où le professeur, habituellement désarmé devant des élèves indifférents ou méprisants, se trouve, par l’effet du hasard, doté d’une arme et pétant les plombs comme on dit aujourd’hui, commence à exercer l’autorité qui lui a été arrachée par des décennies de complaisances, de lâchetés et de pédagogisme, dès lors ce récit, conduit à gros coups de sabots par le réalisateur jean-Paul Lilienfeld, un fois le constat fait, patauge et s’englue. On s’ennuie, les péripéties sonnent faux et les bavardages entre les deux policiers du RAID (Denis Podalydès et Yann Colette) atteignent les sommets du grotesque, d’autant qu’ils se déroulent sous l’autorité immédiate du ministre de l’Intérieur (Nathalie Besançon) qui, comme ça, paraît discuter directement du bout de gras avec un simple brigadier-chef (comme est présenté Podalydès). On voit là aussi le côté roublard du téléfilm tourné pour le prime-time.

Enfin, autrement dit, c’est très mauvais, très ennuyeux, très ridicule. Dommage parce que la barbarie des territoires perdus mérite sûrement qu’on se penche sur elle avec plus d’acuité.