La vie mode d’emploi.

La vie mode d’emploi.

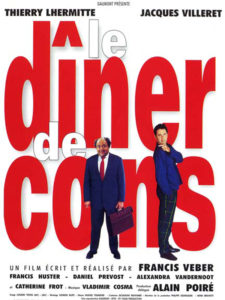

Ce qui manque à ce Dîner de cons pour être un film vraiment imparable et inoubliable, c’est, finalement, un peu – ou beaucoup – de méchanceté. Là où un réalisateur italien de la grande époque aurait pu filmer un chef-d’œuvre d’acidité et de désespoir, Francis Veber escamote le coup, en faisant dans le gentil et le consensuel. Qu’il adapte, sans beaucoup d’efforts cinématographiques, sa propre pièce de théâtre n’est pas très embêtant, finalement : j’ai pourtant assez trépigné ici et là contre les pièces de boulevard, vouées aux tristes routines des amants dans le placard et des quiproquos improbables, mais là, le genre est tout de même passablement renouvelé. Mais que Veber ait recouvert l’acuité de son regard par une couche de guimauve terriblement bien-pensante me gêne un peu.

Car il y avait, bien entendu, possibilité d’insister sur la cruauté de la situation, sur le gouffre béant qui apparaît entre les uns et les autres, les in et les out (comme on disait dans une chanson de Serge Gainsbourg). Gouffre qui, dès le mot Fin apparu sur l’écran (dès le rideau retombé, au théâtre), va se rouvrir, aussi béant qu’auparavant, d’autant que la maladresse abyssale de Pignon/Villeret qui vient gentiment d’arranger les choses avec Christine (Alexandra Vandernoot) la femme accidentée de Pierre Brochant (Thierry Lhermitte) fait replonger la situation sinon dans la catastrophe, du moins dans le doute conjugal. Parce que, il est vrai, un des plaisirs du cinéma (ou de la Littérature, au demeurant) est de se demander ce qui se passe après. Et là, on est prêts à parier que, le lendemain, chacun reviendra à sa vie : l’éclat du fric agréablement et intelligemment gagné pour Pierre Brochant, les relations spirituelles et civilisées, les jolies femmes, les grands appartements des beaux quartiers, la parcimonie des jours pour François Pignon, la cathédrale de Chartres ou le Centre Georges Pompidou construits en allumettes, la promiscuité de la cantine du ministère, la solitude des mecs moches et délaissés, la gentillesse sans raison et sans objet.

Car il y avait, bien entendu, possibilité d’insister sur la cruauté de la situation, sur le gouffre béant qui apparaît entre les uns et les autres, les in et les out (comme on disait dans une chanson de Serge Gainsbourg). Gouffre qui, dès le mot Fin apparu sur l’écran (dès le rideau retombé, au théâtre), va se rouvrir, aussi béant qu’auparavant, d’autant que la maladresse abyssale de Pignon/Villeret qui vient gentiment d’arranger les choses avec Christine (Alexandra Vandernoot) la femme accidentée de Pierre Brochant (Thierry Lhermitte) fait replonger la situation sinon dans la catastrophe, du moins dans le doute conjugal. Parce que, il est vrai, un des plaisirs du cinéma (ou de la Littérature, au demeurant) est de se demander ce qui se passe après. Et là, on est prêts à parier que, le lendemain, chacun reviendra à sa vie : l’éclat du fric agréablement et intelligemment gagné pour Pierre Brochant, les relations spirituelles et civilisées, les jolies femmes, les grands appartements des beaux quartiers, la parcimonie des jours pour François Pignon, la cathédrale de Chartres ou le Centre Georges Pompidou construits en allumettes, la promiscuité de la cantine du ministère, la solitude des mecs moches et délaissés, la gentillesse sans raison et sans objet.

C’est bien là qu’il aurait fallu fouiller et aller voir du côté du sordide, qu’il aurait fallu explorer les failles béantes de la vie… De la société ? Ah ! Comme si une société, depuis l’origine du monde, avait mis, avait pu même envisager de mettre sur le même plan les beaux-riches-intelligents et les laids-pauvres-crétins !! Mais il faut ne pas désespérer et laisser croire que, un jour, à la fois mon prince viendra et que les hommes vivront d’amour et de vertu. L’opium du peuple n’est pas toujours là où on le voit habituellement.

Cela dit, qui est navré, mais nullement critique (en tout cas nullement dépréciatif) communions ensemble sur l’extrême qualité de la distribution du Dîner de cons. À l’exception près de la nullité absolue du jeu de l’halluciné Francis Huster qui doit encore se croire sous les feux de la rampe, dans une pièce où des rombières en voie de ménopause lui adressent des œillades énamourées. Jacques Villeret, qui a dans les yeux tant de tristesse et de panique est absolument idéal. Comme l’est Daniel Prévost dans sa folie lunaire…

Sûrement pas un grand film, évidemment, mais un de ces machins qu’on regarde toujours avec un immense plaisir…