Un peu d’histoire

Il faut que je réagisse un peu sur certaines appréciations, qui proviennent de certains critiques de cinéma, qui semblent oublier qu’en matière historique, l’anachronisme est moins dans le nombre de boutons de culotte de la tenue d’un Garde-française que dans l’envie de plaquer nos habitudes de pensée sur des préoccupations que nous ne pouvons pas saisir ; c’est ainsi que Louis Pauwels disait fort justement que, si un chevalier du haut Moyen Âge était précipité à notre époque, il serait sûrement moins étonné de l’existence de l’arme atomique que du fait que l’on ne s’en serve pas pour délivrer le Saint-Sépulcre des Infidèles.

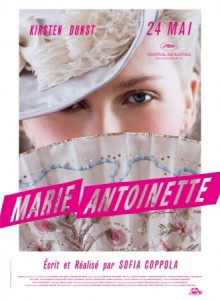

Que l’on se penche sur la jeunesse d’un personnage dont on connaît l’épouvantable destinée est une chose intéressante et je suis bien le dernier à ne pas réprimer mon émotion devant le sort immonde réservé à Marie-Antoinette. Mais Marie-Antoinette, AVANT d’être une jeune fille, puis une femme c’est tout de même, d’abord, la Dauphine, puis la Reine, c’est-à-dire quelqu’un qui ne s’appartient pas ; ça peut largement choquer à notre époque qui se préoccupe de développement personnel et d’individualité harmonieuse, mais c’est ainsi : elle n’a pas été envoyée en France pour rigoler, ou pour prendre le bon air, mais pour sceller une alliance difficile.

Car – on n’en parle jamais beaucoup – quelque chose de fondamental s’est passé le 1er mai 1756, un coup d’audace diplomatique qui est un véritable coup de tonnerre en Europe : c’est ce qu’on a appelé le « Renversement des Alliances » : l’Autriche et la France enterrent officiellement une rivalité de 250 ans qui remonte à Charles Quint et François Ier, rivalité née de la prétention des Habsbourg de reconstituer l’Empire – romain et/ou carolingien – et d’attenter à l’indépendance du Royaume de France.

Car – on n’en parle jamais beaucoup – quelque chose de fondamental s’est passé le 1er mai 1756, un coup d’audace diplomatique qui est un véritable coup de tonnerre en Europe : c’est ce qu’on a appelé le « Renversement des Alliances » : l’Autriche et la France enterrent officiellement une rivalité de 250 ans qui remonte à Charles Quint et François Ier, rivalité née de la prétention des Habsbourg de reconstituer l’Empire – romain et/ou carolingien – et d’attenter à l’indépendance du Royaume de France.

Pendant 250 ans, « l’ennemi héréditaire » a été l’Autriche, et toutes les actions et alliances des Rois de France – celles de François Ier avec les Ottomans comme celles de Louis XIV avec les princes protestants d’Allemagne ont été guidées par cette obsession de desserrer l’étau qui, du temps de Charles Quint encerclait complètement notre pays.

Vers 1750, on respire : les Provinces Unies hollandaises sont fermement établies, un Bourbon règne sur l’Espagne ; le danger autrichien est muselé. Mais, parallèlement, une autre puissance est en train de monter en régime, sur le Continent : la Prusse, et c’est cette puissance-là qui va constituer, on le sent, le danger majeur des décennies à venir. D’où la manœuvre, conduite de main de maître par Choiseul, consistant à désormais se battre à fronts renversés.

Mais ça ne se passe pas très bien, parce que ça arrive un peu tard, en réaction à une alliance entre la Prusse et l’Angleterre et que ça débouche sur les revers de la Guerre de 7 ans et du Traité de Paris (que ceux qui me lisent et ne sont pas familiers avec l’Histoire se reportent à leur Google habituel).

Et puis aussi, parce que ce changement de main heurte et choque l’opinion : celle de l’intelligentsia de l’époque, Voltaire et les encyclopédistes qui voient en Frédéric II, le roi de Prusse, l’archétype du despote éclairé, dont ils appellent la venue de tous leurs vœux, mais aussi celle du bon peuple, qui demeure ancré dans l’idée que l’Autrichien est l’ennemi héréditaire.

D’où l’idée d’unir les destinées du Dauphin et d’une fille d’Autriche : qu’on ne s’étonne pas : pendant des siècles, les mariages ont été le meilleur substitut aux guerres, et le grand-père de Louis XVI, Louis XV, en épousant Marie Leczinska a attaché sans coup férir la Lorraine à la France à la mort de son beau-père.

D’où l’idée d’unir les destinées du Dauphin et d’une fille d’Autriche : qu’on ne s’étonne pas : pendant des siècles, les mariages ont été le meilleur substitut aux guerres, et le grand-père de Louis XVI, Louis XV, en épousant Marie Leczinska a attaché sans coup férir la Lorraine à la France à la mort de son beau-père.

Le Dauphin a seize ans lors de son mariage, la Dauphine quinze ; il est orphelin, elle vit dans une Cour éclatante, mais loin de son pays et elle a pour mission de contribuer à sceller un rapprochement historique, mais qui comporte bien des incertitudes et bien des méfiances : comment s’étonner que, dans une époque aussi bouillonnante, dans une atmosphère brillante mais rien moins que tendre, il n’y ait pas des excès de prodigalité, une envie d’une gamine d’envoyer promener l’étiquette et les obligations de son état, même si elle sait depuis toujours que sa vie sera une représentation permanente ?

« La tragédie de la mort est en ceci qu’elle transforme la vie en destin. » a écrit André Malraux.

L’espièglerie de l’adolescente capricieuse et insupportable, dépensière et insouciante va peu à peu se dissoudre dans la vie toute de devoir de Reine de France – donner des héritiers mâles à la Couronne ce qu’elle fait, (après que Louis XVI a été opéré d’un phimosis) à 26 ans – (ce qui est tard, mais Anne d’Autriche a donné jour à Louis XIV à 37 !) – puis dans la torture de l’enfermement au Temple et dans l’assassinat rituel du 16 octobre 1793.

Cette longue intervention historique close, revenons un peu au cinéma : Sofia Coppola est une trop bonne cinéaste pour n’avoir pas – malgré l’éloignement intellectuel du Nouveau Monde avec le mode de pensée classique – saisi ce qu’il pouvait y avoir de spectaculaire dans l’existence de la femme-enfant jetée par les aléas de l’Histoire dans un décor qui la dépasse ; si j’en crois les promesses de Virgin Suicides

est une trop bonne cinéaste pour n’avoir pas – malgré l’éloignement intellectuel du Nouveau Monde avec le mode de pensée classique – saisi ce qu’il pouvait y avoir de spectaculaire dans l’existence de la femme-enfant jetée par les aléas de l’Histoire dans un décor qui la dépasse ; si j’en crois les promesses de Virgin Suicides et l’exceptionnelle qualité de regard de Lost in translation

et l’exceptionnelle qualité de regard de Lost in translation , je suis sûr que sa Marie-Antoinette pourra m’agacer, mais ne me décevra pas…

, je suis sûr que sa Marie-Antoinette pourra m’agacer, mais ne me décevra pas…

———————-

Deux remarques historiques (et puis on passera à autre chose), qui permettent d’étendre le propos.

1 – la « misère » du peuple : d’abord, gardons nous, là encore, de l’anachronisme : lorsqu’aux 17ème et 18ème siècle, dans une province à l’extrémité du royaume il y a eu de mauvaises conditions climatiques, sécheresse ou été pourri, on n’a pas la possibilité de transporter les tonnes de blé nécessaires : on fait avec et on compte sur les réserves de l’année précédente (qui peut comprendre, aujourd’hui, la parabole des vaches grasses et des vaches maigres de l’Écriture ?) ; d’autant que, entre le début du 16ème et le milieu du 19ème siècle, l’Europe connaît ce qu’on appelle aujourd’hui le « petit âge glaciaire » avec des conditions météorologiques souvent très rudes (la Seine est régulièrement gelée à Paris en hiver) ; plusieurs historiens expliquent que la Révolution éclate en 1789 (et non en 85 ou 94) parce que les trois étés 86, 87 et 88 ont été très mauvais et que les greniers sont vides). Lire Leroy-Ladurie.

Puis, il y a des données démographiques qui relativisent sacrément la vulgate révolutionnaire d’un peuple affamé : à la fin du 18ème siècle, la France est le pays le plus peuplé d’Europe, un pays d’où on n’émigre pas (ce n’est pas le cas en Angleterre, qui est en train de peupler l’Amérique, et moins encore de l’Irlande !), et, surtout, où la régulation des naissances est en train de se mettre en place, ce qui est toujours un signe de prospérité. (Lire Alfred Sauvy).

Puis, il y a des données démographiques qui relativisent sacrément la vulgate révolutionnaire d’un peuple affamé : à la fin du 18ème siècle, la France est le pays le plus peuplé d’Europe, un pays d’où on n’émigre pas (ce n’est pas le cas en Angleterre, qui est en train de peupler l’Amérique, et moins encore de l’Irlande !), et, surtout, où la régulation des naissances est en train de se mettre en place, ce qui est toujours un signe de prospérité. (Lire Alfred Sauvy).

2 – le mariage, meilleur substitut de la guerre : je comprends mal une contestation ; la question du caractère religieux du mariage est, avant la Révolution, tout à fait secondaire, puisqu’il n’y a pas d’autre mariage que religieux ! (tiens, à ce propos, savez vous que c’est Louis XVI qui donne aux protestants la plénitude des droits civils, dont la reconnaissance de leurs mariages ?)

Cela étant, mon propos signifiait simplement que, dans la constitution du « Pré-Carré » (c’est-à-dire la France, dans ses frontières naturelles), le mariage me semble un bien meilleur moyen que la guerre…

—————————–

Enfin, aujourd’hui même, je suis allé voir au cinéma Marie-Antoinette ; il était bien temps, me direz-vous et j’aurais peut-être tout aussi bien fait d’attendre qu’il arrive sur DVD…

On n’aura pas tort ! Parce qu’à mon grand dam, je partage plutôt l’opinion mitigée de beaucoup et, sans mettre un infamant 1, je ne mets qu’une note de 3, ce qui n’est pas cher payé et marque même de ma part un favoritisme scandaleux, dû au fait que Versailles, plus beau palais qu’on ait jamais vu sous le ciel, y est fort bien filmé, ce qui donnera sans doute envie à de riches mécènes américains de mettre la main à la poche pour approfondir son interminée restauration.

A la fin d’un long rappel historique que j’avais déposé sur un autre fil de ce forum, j’écrivais « si j’en crois les promesses de Virgin Suicides et l’exceptionnelle qualité de regard de Lost in translation

et l’exceptionnelle qualité de regard de Lost in translation , je suis sûr que sa Marie-Antoinette pourra m’agacer, mais ne me décevra pas…... » Hélas, si ! j’ai été déçu.

, je suis sûr que sa Marie-Antoinette pourra m’agacer, mais ne me décevra pas…... » Hélas, si ! j’ai été déçu.

La plupart des avis émis me semblent très pertinents et justifiés ; rien que pour démontrer l’évidente supériorité de l’enseignement d’avant 68, j’ajouterai avec un zeste de pédantisme (un gros zeste, même) que le Duc d’Angoulême, dont la naissance en 1775, plonge, à assez juste titre Marie-Antoinette dans la désolation, puisqu’elle est « devancée » par une de ses belles-sœurs, n’est pas le fils du Comte de Provence (futur Louis XVIII) qui n’a pas eu d’enfant, mais bien celui du Comte d’Artois (futur Charles X) ; on s’étonne que les nombreux conseillers historiques qui ont entouré Sofia Coppola

La plupart des avis émis me semblent très pertinents et justifiés ; rien que pour démontrer l’évidente supériorité de l’enseignement d’avant 68, j’ajouterai avec un zeste de pédantisme (un gros zeste, même) que le Duc d’Angoulême, dont la naissance en 1775, plonge, à assez juste titre Marie-Antoinette dans la désolation, puisqu’elle est « devancée » par une de ses belles-sœurs, n’est pas le fils du Comte de Provence (futur Louis XVIII) qui n’a pas eu d’enfant, mais bien celui du Comte d’Artois (futur Charles X) ; on s’étonne que les nombreux conseillers historiques qui ont entouré Sofia Coppola aient laissé passer cette baliverne.

aient laissé passer cette baliverne.

Je n’ai pas été choqué par la paire de chaussures Converse qui apparaît à un très court instant, mais bien davantage par la présence – incongrue et politiquement correcte – de deux noirs, l’un qui assiste au mariage des deux époux, au second rang des courtisans, au milieu des ducs et pairs, l’autre qui est maître de clavecin. À quoi cela rime-t-il ?

J’ai trouvé niais de présenter le Sacre (le Couronnement) de Louis XVI comme s’il avait eu lieu à Versailles, alors que tout un chacun sait bien que c’est à Reims que ces choses sérieuses-là se passaient, puisqu’y était conservée la Sainte Ampoule, apportée du Ciel par une colombe au moment du Sacre de Clovis par Saint Rémi. Et puis on aurait pu expliquer un peu ce qu’est ce deuil qui enténèbre toute la famille royale à la fin : ou bien je me suis endormi un court instant, ou bien on ne dit pas une seconde que c’est le petit garçon qu’on avait vu naître, en octobre 1781, Louis, Joseph, qui est mort le 4 juin 1789 et que c’est son petit frère, Louis, Charles, né en mars 1785, que Marie-Antoinette prend dans ses bras au moment où s’ébranle le cortège funèbre ; ce petit garçon qui a perdu son aîné, c’est le futur Louis XVII, l’enfant persécuté de la prison du Temple, où il mourra en juin 1795.

Mais surtout, sous ce chapitre de la véracité historique, et en sus des anomalies relevées ce qui m’irrite c’est, comme d’habitude, le sort fait à Louis XVI, ici représenté par un acteur estimable, mais nullement conforme à l’image qu’il pouvait avoir ; car Louis XVI était un colosse, de 1,93 mètre, ce qui devait le rendre pataud et timide, mais sûrement pas lui donner cet air de gazelle endormie.

Bon. Ces babioles étant dites, l’important, c’est tout de même le film ; et là on a l’impression que Sofia Coppola s’est trouvée devant à la fois un sujet et un budget trop grands pour elle, qui est vraiment jeune.

s’est trouvée devant à la fois un sujet et un budget trop grands pour elle, qui est vraiment jeune.

Et ça donne une accumulation de scènes souvent très joliment filmées, mais distendues, sans rythme et sans pensée. L’idée d’une petite fille étrangère jetée par un Destin qui la dépasse dans une grande tragédie était intéressante, et le début du film, avec l’abandon exigé de ce qui la rattache à l’Autriche est pas mal du tout ; mais ensuite, ce ne sont que scènes jolies sur scènes romanesques, et ça ennuie beaucoup à la longue.

Restent les dernières images, le populo à Versailles, le 5 octobre 1789, et la calèche qui conduit la famille royale à Paris le lendemain. Et l’adieu de Marie-Antoinette aux belles allées de hêtres et de peupliers.

C’est un peu mince.