Le cinéma de Robert Bresson est austère, corseté, sombre, hautain, c’est une affaire entendue. Le réalisateur est un chrétien à tonalité janséniste qui ne voit le Monde que comme une vallée de larmes, vallée qui ne peut permettre de faire son salut que par la douleur et la pénitence. Cette tonalité grave se voit excellemment dans les images qu’il montre : forcément sombres, presque noirâtres, privées de toute lumière : il n’y a pas de salut hors de la souffrance et de la mortification. J’ai d’ailleurs lu quelque part que Bresson demandait à son directeur de la photographie de limiter au maximum l’éclairage électrique des scènes de façon que la seule lumière naturelle fût captée par l’objectif : c’est un parti-pris cohérent, mais fatigant pour le spectateur.

Mouchette tient pourtant à peu près la route. Au contraire de la nullité prétentieuse de Au hasard Balthazar, le cinéaste s’appuie sur une œuvre forte ; comme pour le Journal d’un curé de campagne, il va puiser dans le riche terreau angoissé des romans de Georges Bernanos ; Bernanos qui a permis aussi à un autre réalisateur angoissé, Maurice Pialat de tourner un chef-d’œuvre, Sous le soleil de Satan.

Mouchette tient pourtant à peu près la route. Au contraire de la nullité prétentieuse de Au hasard Balthazar, le cinéaste s’appuie sur une œuvre forte ; comme pour le Journal d’un curé de campagne, il va puiser dans le riche terreau angoissé des romans de Georges Bernanos ; Bernanos qui a permis aussi à un autre réalisateur angoissé, Maurice Pialat de tourner un chef-d’œuvre, Sous le soleil de Satan.

On l’aura bien compris, ce n’est pas là du cinéma rigolo ; c’est même, pourrait-on dire, le cinéma du Mal ; et on rejoint là une des obsessions de Bernanos, qui a tenté, sans y arriver tout à fait, mais y confinant de près de saisir ce mystère dans Monsieur Ouine où on lit, par exemple : Une eau claire et glacée, voilà ce que c’est, la haine. Une eau claire et glacée, est-ce que ça n’est pas là que se glisse Mouchette, à la fin du film, parce que, au delà de tous les mépris qu’elle endure, elle commet finalement le péché majeur : la haine de soi.

On l’aura bien compris, ce n’est pas là du cinéma rigolo ; c’est même, pourrait-on dire, le cinéma du Mal ; et on rejoint là une des obsessions de Bernanos, qui a tenté, sans y arriver tout à fait, mais y confinant de près de saisir ce mystère dans Monsieur Ouine où on lit, par exemple : Une eau claire et glacée, voilà ce que c’est, la haine. Une eau claire et glacée, est-ce que ça n’est pas là que se glisse Mouchette, à la fin du film, parce que, au delà de tous les mépris qu’elle endure, elle commet finalement le péché majeur : la haine de soi.

Robert Bresson, déçu par les acteurs depuis Les dames du Bois de Boulogne, ne voulait tourner qu’avec des acteurs non professionnels qui, pensait-il, donneraient davantage d’authenticité à ses films. Le parti-pris est cohérent mais comporte des limites : il y a un ton bressonien qui sonne (volontairement ou non) assez faux et dont personne ne me fera dire qu’il rejoint de ce fait la réalité. Parce que la réalité, au cinéma, à mes yeux en tout cas, c’est la restitution de l’illusion qui permet d’entraîner le spectateur dans un monde différent.

Robert Bresson, déçu par les acteurs depuis Les dames du Bois de Boulogne, ne voulait tourner qu’avec des acteurs non professionnels qui, pensait-il, donneraient davantage d’authenticité à ses films. Le parti-pris est cohérent mais comporte des limites : il y a un ton bressonien qui sonne (volontairement ou non) assez faux et dont personne ne me fera dire qu’il rejoint de ce fait la réalité. Parce que la réalité, au cinéma, à mes yeux en tout cas, c’est la restitution de l’illusion qui permet d’entraîner le spectateur dans un monde différent.

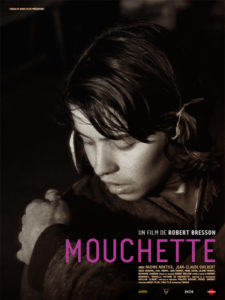

Mais oui, il y a de la cohérence chez Bresson ; une cohérence guindée, artificielle, fallacieuse à mon sens : la mise à l’écart par toutes ses compagnes d’école de la jeune Mouchette (Nadine Nortier) apparaît davantage comme une figure de style que comme une observation clinique ; de la même façon, la maladie, la souffrance et la mort de la mère (Marie Cardinal) semblent plaquées sur l’existence de la jeune fille traquée, inquiète, qui ne vit que dans l’angoisse et qui déteste tout le monde ; et que tout le monde déteste, d’ailleurs.

Mais oui, il y a de la cohérence chez Bresson ; une cohérence guindée, artificielle, fallacieuse à mon sens : la mise à l’écart par toutes ses compagnes d’école de la jeune Mouchette (Nadine Nortier) apparaît davantage comme une figure de style que comme une observation clinique ; de la même façon, la maladie, la souffrance et la mort de la mère (Marie Cardinal) semblent plaquées sur l’existence de la jeune fille traquée, inquiète, qui ne vit que dans l’angoisse et qui déteste tout le monde ; et que tout le monde déteste, d’ailleurs.

J’admets bien volontiers que le cinéaste ne veuille pas appuyer sur les touches sentimentales et romanesques et veuille filmer la nudité de la solitude qui accable Mouchette. Je dirais même que l’évidence, que la mise en exergue de cette solitude est une des qualités majeures du film. Mouchette qui n’a rien pour retenir notre tendresse ni notre sympathie est livrée dans sa nudité à la méchanceté du monde. Mais à force de filmer une épure, le réalisateur pose sur un théâtre à l’antique une histoire qui confine au mélodrame.

J’admets bien volontiers que le cinéaste ne veuille pas appuyer sur les touches sentimentales et romanesques et veuille filmer la nudité de la solitude qui accable Mouchette. Je dirais même que l’évidence, que la mise en exergue de cette solitude est une des qualités majeures du film. Mouchette qui n’a rien pour retenir notre tendresse ni notre sympathie est livrée dans sa nudité à la méchanceté du monde. Mais à force de filmer une épure, le réalisateur pose sur un théâtre à l’antique une histoire qui confine au mélodrame.

Il y a quelque chose de très dogmatique, de très artificiel dans une histoire pitoyable – au sens fort de qui incline à la pitié – dans le film : des méchants et une fille qui n’est pas meilleure que ceux qui la rejettent. La haine, donc. Le Diable, probablement.