Il court, il court, le furet…

Il court, il court, le furet…

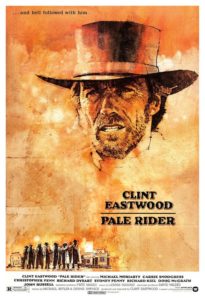

Mon Dieu, quel ennui et quelle lourdeur dans cette pâle imitation de L’homme des vallées perdues de George Stevens qui, malgré son titre français magnifique, ne cassait pourtant pas trois pattes à un canard (et qu’on aurait sûrement oublié, en France, s’il avait conservé son abstrus titre original, Shane). Qu’est-ce que c’est que ce paresseux scénario, ces allers-retours interminables, ces ellipses incommodes à la compréhension du récit, cet ange qui se veut exterminateur (et qui l’est, d’une certaine façon) mais n’a pas la moitié du quart du tiers des épaules pour être convaincant ?

Ah, si je ne méconnais pas qu’il peut y avoir quelquefois dans les westerns quelques bonnes petites choses intéressantes, il faut encore que l’histoire se glisse dans un des mythes éternels de l’Humanité et même de l’Occident. C’est-à-dire qu’elles ne demeurent pas confinées dans les conflits territoriaux et économiques de bouseux portés sur le canardage et le mauvais bourbon. Mais là ! Qu’est-ce que c’est ennuyeux, ce prétendu Pasteur (car je ne vois pas du tout qu’il le soit), qui arrive un beau jour dans un territoire aussi rébarbatif et sévère que possible, au nord de la Californie et s’installe sans un mot d’explication pour faire le justicier !

Ah, si je ne méconnais pas qu’il peut y avoir quelquefois dans les westerns quelques bonnes petites choses intéressantes, il faut encore que l’histoire se glisse dans un des mythes éternels de l’Humanité et même de l’Occident. C’est-à-dire qu’elles ne demeurent pas confinées dans les conflits territoriaux et économiques de bouseux portés sur le canardage et le mauvais bourbon. Mais là ! Qu’est-ce que c’est ennuyeux, ce prétendu Pasteur (car je ne vois pas du tout qu’il le soit), qui arrive un beau jour dans un territoire aussi rébarbatif et sévère que possible, au nord de la Californie et s’installe sans un mot d’explication pour faire le justicier !

Le hasard faisant bien les choses, voilà que notre mystérieux inconnu (Clint Eastwood, l’auriez-vous deviné ?) – dont on n’évoquera jamais le nom au demeurant (oh là là, que c’est original pour un prédicateur solitaire !) -, voilà qu’il s’installe chez un bien brave type, Hull Barrett (Michael Moriarty), qui presse depuis un bon moment Sarah Wheeler (Carrie Snodgress), une veuve bien réticente à son projet, de convoler c’est-à-dire de se remarier (j’écris ceci pour les jeunes générations post-68 qui ne connaissent pas les nuances de notre admirable langue française). La veuve, qui n’est guère appétissante au demeurant, est dotée en revanche d’une ravissante jeune fille, Megan (Sydney Penny) qui, comme beaucoup de pucelles romanesques ne cesse de rêver au Prince charmant.

Que croyez-vous qu’il pourrait arriver ? Du bruit et de la fureur supplémentaires ? Eh non ! Car l’homme de Dieu, sa mission de tuerie accomplie, repartira, sombre et guindé vers de nouvelles aventures, tel Lucky Luke mâchonnant sa cigarette (ou son brin d’herbe, désormais : devenons vertueux !). Je n’ai pas compris pourquoi il a exterminé une escouade de tueurs (ou bien, la chose n’est pas bien claire, d’adjoints au shérif Stockburn (John Russell) ; au fait, qu’est-ce qu’il vient faire dans le film, celui-là ?). Je me suis simplement fait la remarque que les cache-poussière de ces bandits patibulaires (ou policiers véreux, je ne sais toujours pas), que ces cache-poussière, donc, étaient beaucoup moins esthétiques, beaucoup moins élégants que ceux qui ont émerveillé les spectateurs de Il était une fois dans l’Ouest, au point (mais qui s’en souvient encore ?) de lancer une mode qui fit florès une ou deux saisons à la rentrée 1969. C’est ce qui sépare le chic italien des frustes souquenilles du Nouveau monde.

J’ai tout à fait conscience d’être, dans cet avis, un peu de mauvaise foi. Mais un peu seulement. Les bons sentiments – la lutte contre les méchants orpailleurs qui démolissent la montagne à coup de lances hydrauliques – ne peut tout de même pas couvrir l’infinie platitude du scénario et l’absence du rythme. Sans jamais atteindre les sommets, Clint Eastwood fera mieux.