Le souffle court.

Le souffle court.

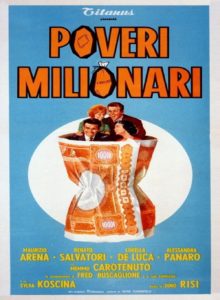

Les miracles au cinéma sont aussi rares que les gains mirifiques à Euromillions ; il n’y a donc rien d’étonnant que le dernier film de la trilogie optimiste de Dino Risi, engagée avec Pauvres mais beaux, poursuivie avec Belles mais pauvres s’achève avec un assez insignifiant Pauvres millionnaires. En fait, à la fin du premier segment, l’histoire des deux ragazzi de la place Navona, Salvatore (Renato Salvatori) et Romolo (Maurizio Arena), de leur relation compliquée avec le travail, de leur goût perpétuel et immodéré pour les jolies filles, mais aussi (ô vertueuse Italie des années 50 !) de leur respect pour les vieux parents et pour les jeunes vierges qu’ils se préparent à épouser, Marisa (Lorella De Luca) et Anna-Maria (Alessandra Panaro) s’achève.

Comment, pour cause de succès public, la faire revivre ? En tirant à la ligne, en effilant au maximum la trame du premier film, en dévidant la pelote au maximum de ses possibilités et même un peu au delà, en développant au maximum tous les aspects des personnages : le malheur est qu’ils n’ont pas beaucoup de consistance et que le premier film en a épuisé toute la substance, en a tiré le maximum. Déjà, donc, le deuxième film ahanait un peu, reprenait les vieux fonds de sauce et tentait de poursuivre la chronique. Et, malgré quelques trouvailles bienvenues, ne parvenait tout de même pas à retrouver la virtuosité, la légèreté, l’élégance amusante du premier volume.

Comment, pour cause de succès public, la faire revivre ? En tirant à la ligne, en effilant au maximum la trame du premier film, en dévidant la pelote au maximum de ses possibilités et même un peu au delà, en développant au maximum tous les aspects des personnages : le malheur est qu’ils n’ont pas beaucoup de consistance et que le premier film en a épuisé toute la substance, en a tiré le maximum. Déjà, donc, le deuxième film ahanait un peu, reprenait les vieux fonds de sauce et tentait de poursuivre la chronique. Et, malgré quelques trouvailles bienvenues, ne parvenait tout de même pas à retrouver la virtuosité, la légèreté, l’élégance amusante du premier volume.

Que dire alors du troisième ? Il souffre, d’emblée d’un bien grave défaut : l’absence de cette bombe inopinée, fugace, qui sidérait le mâle dans les deux premiers volumes : Marisa Allasio, qui fut une étoile filante dans le ciel superbe du cinéma italien (encore plus filante que ne le fut Brigitte Bardot), avait vite tiré sa révérence et, avant même Pauvres millionnaires épousé un comte romain ; voilà qui était sans doute le but de son parcours cinématographique, de son talent minime mais de son extraordinaire puissance de sidération.

Privé de sa présence, le troisième opus de la trilogie est un peu bancal. Les deux couples de jeunes mariés partent ensemble pour vivre leur lune de miel à Florence mais par suite de gags (au demeurant assez drôles, mais limités) ne parviennent pas sur les bords de l’Arno et retournent à Rome où ils emménagent ensemble dans un appartement du Trastevere. Il est notable que si Salvatore (Salvatori) est demeuré le garçon immature et borné des deux premiers films, Romolo (Arena) semble avoir acquis une conduite et un emploi stable dans un grand magasin romain.

À la suite d’une dispute, Salvatore quitte furieux l’appartement commun, se fait renverser par la voiture de la richissime excentrique Alice (Sylva Koscina), propriétaire des grands magasins où travaille Romolo. Salvatore est frappé d’amnésie, Alice s’éprend de lui et l’installe dans le fauteuil de directeur général des grands magasins. Voilà qu’on a atteint la demi-heure de film et qu’il va falloir encore meubler les deux tiers du spectacle. Quiproquos, méprises, coups de théâtre font partie du classicisme de la situation et ne sont ni plus, ni moins bien exploités que dans tous les autres films où l’amnésique, placé dans un monde qu’il découvre, recouvre la mémoire subitement en recevant sur la tête un choc identique à celui qui l’avait soustrait à son identité.

On se traîne donc plutôt, sans ennui pesant parce que Dino Risi mène son monde avec son brio habituel, mais sans vrai plaisir non plus parce qu’on sait bien où il va nous mener. Et lorsque le mot Fin apparaît sur l’écran, on n’est pas mécontent qu’il soit effectivement final.