« Tout le monde déteste la police ! »

« Tout le monde déteste la police ! »

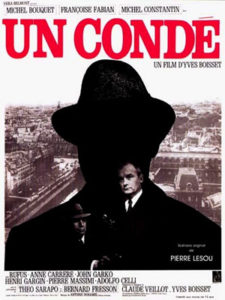

La pré-commission de censure à qui, à l’époque étaient soumis tous les films a imposé d’en changer le titre. C’est ainsi que Le condé a été modifié en Un condé, mais cette atténuation sémantique ne peut tromper personne : Yves Boisset avait entrepris de dresser un procès à la police. Non pas seulement à un mauvais policier, corrompu, brutal, malade, pervers, sadique pourtant nullement exemplaire, mais bien à l’institution policière en soi. Un des aphorismes du film est d’ailleurs : La police est un métier sale, qu’on ne peut faire que salement.

Voilà qui était bien dans l’air du temps, deux ans après Mai 68. Au début de l’année 1971, à l’époque à peu près de la sortie du film, un ami de mon frère, Normalien de la rue d’Ulm, avait entrepris de m’expliquer que notre société ne connaîtrait ni délits ni crimes si l’on parvenait enfin à supprimer la police. Selon ce docte garçon, en effet, toutes les malfaisances de la société prenaient naissance dans le concept de violence légitime de l’État, concept qui justifie que les pires horreurs et brutalités soient infligées à de braves gens. Des gens qui, sans la police, auraient passé une existence paisible, bienveillante et harmonieuse. D’ailleurs, selon ce brillant sujet, si l’État disparaissait, ce serait encore bien mieux.

Voilà qui était bien dans l’air du temps, deux ans après Mai 68. Au début de l’année 1971, à l’époque à peu près de la sortie du film, un ami de mon frère, Normalien de la rue d’Ulm, avait entrepris de m’expliquer que notre société ne connaîtrait ni délits ni crimes si l’on parvenait enfin à supprimer la police. Selon ce docte garçon, en effet, toutes les malfaisances de la société prenaient naissance dans le concept de violence légitime de l’État, concept qui justifie que les pires horreurs et brutalités soient infligées à de braves gens. Des gens qui, sans la police, auraient passé une existence paisible, bienveillante et harmonieuse. D’ailleurs, selon ce brillant sujet, si l’État disparaissait, ce serait encore bien mieux.

Je ne suis pas resté baba devant la limpidité de la démonstration, sachant bien que lui manquait un paramètre essentiel : la médiocrité de la nature humaine, de l’individu lorsqu’il n’est pas corseté par la société, c’est-à-dire par la civilisation.

J’ai rarement vu un film aussi puant de haine que ce Condé, aussi obsessionnel dans sa haine. Il est vrai que Boisset s’inscrivait dans le courant d’une contre-culture radicalement opposée à l’invraisemblable prospérité des années Pompidou.

Dans Un condé, le seul sujet, maquillé en film d’action, c’est finalement le caractère irréconciliable de deux mondes : celui des braves gens et celui des honnêtes gens. Les honnêtes gens sont guindés, sourcilleux, enquiquinants, rigoureux et rigoristes. Les braves gens sont hédonistes, accueillants, bienveillants, rieurs, libertaires, ouverts à tous les goûts et à toutes les expériences.

Naturellement, comme il s’agit – nécessités financières de la production oblige – de réaliser un film où se heurteront malfrats et policiers, Boisset introduit une intrigue et fait mine d’expliquer la violence malsaine de l’Inspecteur Favenin (Michel Bouquet, réellement prodigieux) par le meurtre de son ami l’Inspecteur Barnero (Bernard Fresson).La haine de Favenin pour les assassins le conduit à se débarrasser de toutes les limites et de pratiquer, avec un sadisme de mauvais aloi, le chantage, la violence, la torture, même. Le film met donc sur le même plan les crapules et les éboueurs de la société, ce qui me semble plutôt hasardeux ; autre aphorisme, celui de l’anarchiste Raymond Aulnay (Rufus) à son fils après qu’il a été tolchoqué : Regarde bien et n’oublie jamais : c’est ça un flic.

Naturellement, comme il s’agit – nécessités financières de la production oblige – de réaliser un film où se heurteront malfrats et policiers, Boisset introduit une intrigue et fait mine d’expliquer la violence malsaine de l’Inspecteur Favenin (Michel Bouquet, réellement prodigieux) par le meurtre de son ami l’Inspecteur Barnero (Bernard Fresson).La haine de Favenin pour les assassins le conduit à se débarrasser de toutes les limites et de pratiquer, avec un sadisme de mauvais aloi, le chantage, la violence, la torture, même. Le film met donc sur le même plan les crapules et les éboueurs de la société, ce qui me semble plutôt hasardeux ; autre aphorisme, celui de l’anarchiste Raymond Aulnay (Rufus) à son fils après qu’il a été tolchoqué : Regarde bien et n’oublie jamais : c’est ça un flic.

On doit ajouter que Un condé est extrêmement mal filmé, que les dialogues sont guindés, ampoulés, souvent infantiles et que, Michel Bouquet mis à part, les autres interprètes, pourtant souvent excellents acteurs, jouent comme des cochons (Michel Constantin,Henri Garcin et – ô tristesse ! – Françoise Fabian).

On doit ajouter que Un condé est extrêmement mal filmé, que les dialogues sont guindés, ampoulés, souvent infantiles et que, Michel Bouquet mis à part, les autres interprètes, pourtant souvent excellents acteurs, jouent comme des cochons (Michel Constantin,Henri Garcin et – ô tristesse ! – Françoise Fabian).

L’honnête succès public du film n’a sans doute été dû qu’à ses démêlés avec la censure. Mais le jour où le Pouvoir, quel qu’il soit, comprendra que persécuter un film, c’est favoriser sa propagation n’est pas encore arrivé.