Quelle déception avec ce film présenté un peu partout comme ayant une place à part dans l’histoire du cinéma, parce qu’il a lancé la carrière de Busby Berkeley et inauguré ce genre rebattu de la préparation compliquée d’une revue musicale ! C’est vrai, ce genre de scénario a fait florès : Place au rythme de Busby Berkeley précisément en 1937, La reine de Broadway de Charles Vidor en 1944, Tous en scène de Vincente Minnelli en 1953… tant d’autres jusqu’à Que le spectacle commence de Bob Fosse en 1979… D’ailleurs, même en France il y a le délicieux Ah ! les belles bacchantes de Jean Loubignac en 1954. C’est dire !

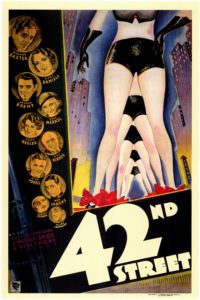

42ème rue de Lloyd Bacon est sorti sur les écrans des États-Unis le 8 mars 1933. Quinze jours plus tard, le 27 mars était présenté Chercheuses d’or de 1933 de Mervyn LeRoy qui est à peu près de la même farine mais qui est deux fois meilleur, puisqu’il présente une suite chatoyante de ce qu’on est en droit d’attendre de ce genre de spectacle : grands plateaux de music-hall peuplés d’une ribambelle de jolies filles sagement dévêtues, écrivais-je sur le film de LeRoy ; et pourtant j’avais trouvé qu’il manquait beaucoup de ces séquences féériques où la scène kaléidoscopique multiplie les enchantements. Mais chez Bacon il faut patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour regarder quelques moments éparpillés qui répondent à ce qu’on espérait. Le reste est donc l’histoire lourde et lente du montage du spectacle et des entrecroisements amoureux qui le ponctuent, qui n’ont qu’un intérêt bien médiocre.

42ème rue de Lloyd Bacon est sorti sur les écrans des États-Unis le 8 mars 1933. Quinze jours plus tard, le 27 mars était présenté Chercheuses d’or de 1933 de Mervyn LeRoy qui est à peu près de la même farine mais qui est deux fois meilleur, puisqu’il présente une suite chatoyante de ce qu’on est en droit d’attendre de ce genre de spectacle : grands plateaux de music-hall peuplés d’une ribambelle de jolies filles sagement dévêtues, écrivais-je sur le film de LeRoy ; et pourtant j’avais trouvé qu’il manquait beaucoup de ces séquences féériques où la scène kaléidoscopique multiplie les enchantements. Mais chez Bacon il faut patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour regarder quelques moments éparpillés qui répondent à ce qu’on espérait. Le reste est donc l’histoire lourde et lente du montage du spectacle et des entrecroisements amoureux qui le ponctuent, qui n’ont qu’un intérêt bien médiocre.

Au fait, il faut noter, en s’émerveillant de l’heureuse faculté qu’ont les hommes d’oublier la réalité, quand elle est noirâtre. Aux pires moments de la grande crise survenue aux États-Unis puis dans le reste du monde après le Jeudi noir du 24 octobre 1929, le capitalisme et les studios, nés malins, se lancent sur deux pistes parallèles : l’horreur, l’angoisse (Dracula – 1931 – Freaks – 1932 – de Tod Browning, Frankenstein – 1931 – de James Whale, King Kong – 1933 – d’Ernest B. Schoedsack) d’une part. Et d’autre part la féérie et la magie de la danse ; outre les films cités, voici les films de Mark Sandrich, La joyeuse divorcée, Le danseur du dessus, En suivant la flotte de 1934 à 1936. Ce n’est qu’avec la guerre et surtout la victoire qu’on quittera les faux-semblants.

Au fait, il faut noter, en s’émerveillant de l’heureuse faculté qu’ont les hommes d’oublier la réalité, quand elle est noirâtre. Aux pires moments de la grande crise survenue aux États-Unis puis dans le reste du monde après le Jeudi noir du 24 octobre 1929, le capitalisme et les studios, nés malins, se lancent sur deux pistes parallèles : l’horreur, l’angoisse (Dracula – 1931 – Freaks – 1932 – de Tod Browning, Frankenstein – 1931 – de James Whale, King Kong – 1933 – d’Ernest B. Schoedsack) d’une part. Et d’autre part la féérie et la magie de la danse ; outre les films cités, voici les films de Mark Sandrich, La joyeuse divorcée, Le danseur du dessus, En suivant la flotte de 1934 à 1936. Ce n’est qu’avec la guerre et surtout la victoire qu’on quittera les faux-semblants. Le scénario minable de 42ème rue, , même s’il préfigure – j’y reviens – d’autres récits niais, est vraiment d’une nullité exemplaire. Parmi les girls qui sont conduites à se présenter au casting d’une revue qui va être montée, il y a Peggy Sawyer (Ruby Keeler), qui n’a rien de bien plus intéressant que d’autres filles. Le metteur en scène, Julian Marsh (Warner Baxter) est, semble-t-il, un exceptionnel découvreur de talents ; un homme physiquement fatigué, mais d’une énergie rare. Le crétin de l’affaire, le riche commanditaire Abner Dillon (Guy Kibbee) ne veut qu’une seule chose : que sa maîtresse Dorothy Brock (Bebe Daniels) soit la vedette du spectacle. On sait que c’est là une chose qu’obtiennent assez facilement ceux qui passent à la caisse, les animateurs de théâtre étant structurellement désargentés. Naturellement c’est en ce sens que ça se passe.

Le scénario minable de 42ème rue, , même s’il préfigure – j’y reviens – d’autres récits niais, est vraiment d’une nullité exemplaire. Parmi les girls qui sont conduites à se présenter au casting d’une revue qui va être montée, il y a Peggy Sawyer (Ruby Keeler), qui n’a rien de bien plus intéressant que d’autres filles. Le metteur en scène, Julian Marsh (Warner Baxter) est, semble-t-il, un exceptionnel découvreur de talents ; un homme physiquement fatigué, mais d’une énergie rare. Le crétin de l’affaire, le riche commanditaire Abner Dillon (Guy Kibbee) ne veut qu’une seule chose : que sa maîtresse Dorothy Brock (Bebe Daniels) soit la vedette du spectacle. On sait que c’est là une chose qu’obtiennent assez facilement ceux qui passent à la caisse, les animateurs de théâtre étant structurellement désargentés. Naturellement c’est en ce sens que ça se passe.

Mais parmi les girls qui vont constituer la jolie parure de la vedette, il y a à qui la caméra va s’attacher, il y a Peggy (Ruby Keeler, donc) qui a des qualités d’allure, de voix, de danse. Et il ne faut pas être bien malin pour comprendre que c’est elle qui va s’imposer à la tête du spectacle comme Ève Harrington (Anne Baxter) dans Ève de Joseph Mankiewicz (1950). Tout finira bien, naturellement, chaque chaussure retrouvant son pied, le talent étant récompensé et le spectacle recevant un triomphe public.Mais qu’est-ce que c’est banal et primitif !

Mais parmi les girls qui vont constituer la jolie parure de la vedette, il y a à qui la caméra va s’attacher, il y a Peggy (Ruby Keeler, donc) qui a des qualités d’allure, de voix, de danse. Et il ne faut pas être bien malin pour comprendre que c’est elle qui va s’imposer à la tête du spectacle comme Ève Harrington (Anne Baxter) dans Ève de Joseph Mankiewicz (1950). Tout finira bien, naturellement, chaque chaussure retrouvant son pied, le talent étant récompensé et le spectacle recevant un triomphe public.Mais qu’est-ce que c’est banal et primitif !