Lorsque j’ai vu le film, sorti en 1967 en France, je me suis conforté dans l’idée que cet Antonioni hissé sur tous les pavois de la critique intelligente et qu’on était sommé d’admirer sauf à passer pour un plouc bas de plafond, n’était décidément pas fait pour mes yeux, moins encore pour mon cerveau. Mais, bonne pâte comme on peut l’être à 20 ans, j’avais donné au réalisateur une nouvelle chance de m’intéresser après qu’il m’avait copieusement enquiquiné avec ses opus précédents (L’Avventura, La nuit, L’éclipse). Souhaitant traiter de l’ennui, il n’instillait pas seulement sur l’écran cet affreux sentiment (La charge la plus lourde de la Condition humaine selon Giono), mais le faisait régner résolument parmi les spectateurs (dont la plupart trouvait ça très bien ; nous étions une génération de gogos ; d’ailleurs nous avons fait Mai 68, c’est dire !).

Le DVD de Blow-up m’étant tombé sous la main et plus de cinquante ans après, je me suis dit qu’après tout, il ne serait pas désagréable de retrouver l’atmosphère du Swinging London ; on sait ce que l’Angleterre de l’époque a pu représenter pour les jeunes gens du baby-boom : les Beatles et tout un paquet de groupes musicaux (de qualité beaucoup moindre), la mini-jupe créée par Mary Quant (ceci grâce à l’invention du collant qui a seul permis cette hardiesse), la mise à la mode de mannequins étiques, Twiggy, Jean Shrimpton, dite La crevette ou Veruschka; notons d’ailleurs que les deux dernières citées figurent dans Blow-up, la première comme le modèle de Jane (Vanessa Redgrave), l’inconnue du parc, la seconde dans son propre rôle. Car au moment même où la Grande-Bretagne connaissait le pire déclin économique de son histoire, elle rayonnait sur la mode et les mœurs…

Le DVD de Blow-up m’étant tombé sous la main et plus de cinquante ans après, je me suis dit qu’après tout, il ne serait pas désagréable de retrouver l’atmosphère du Swinging London ; on sait ce que l’Angleterre de l’époque a pu représenter pour les jeunes gens du baby-boom : les Beatles et tout un paquet de groupes musicaux (de qualité beaucoup moindre), la mini-jupe créée par Mary Quant (ceci grâce à l’invention du collant qui a seul permis cette hardiesse), la mise à la mode de mannequins étiques, Twiggy, Jean Shrimpton, dite La crevette ou Veruschka; notons d’ailleurs que les deux dernières citées figurent dans Blow-up, la première comme le modèle de Jane (Vanessa Redgrave), l’inconnue du parc, la seconde dans son propre rôle. Car au moment même où la Grande-Bretagne connaissait le pire déclin économique de son histoire, elle rayonnait sur la mode et les mœurs…

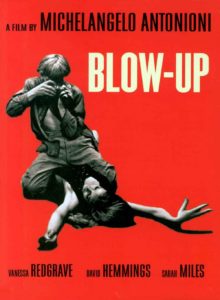

De fait, les quarante-cinq premières minutes du film sont plutôt séduisantes ; lourde pesanteur du ciel gris, du pavé mouillé, du vent trop frais, des faubourgs de briques sales montrée en parallèle avec l’allure trépidante de la société du spectacle, ses folies psychédéliques, les musiques déchaînées, l’arrivée de la drogue… Thomas (David Hemmings), est un photographe de mode très à la mode. Il a un visage buté, un peu enfantin et pourtant un peu veule ; il n’a le temps de rien (même pas celui de se faire enlever l’appendice dit-il) ; il rudoie les mannequins, les tient pour des objets interchangeables, sans âme et sans intérêt. Qu’est-ce qui le passionne, qu’est-ce qui lui donne du plaisir ? Rien sans doute, sauf prendre cliché sur cliché. Il vit dans un appartement sans luxe, encombré de matériels photographiques, appareils, cuves de développement, agrandisseurs. Mais il roule en Rolls-Royce. L’argent n’a pas de valeur autre que fonctionnelle pour lui ; les femmes non plus, même s’il couche évidemment avec Veruschka la longue fille maigre qu’il mitraille au tout début du film.

De fait, les quarante-cinq premières minutes du film sont plutôt séduisantes ; lourde pesanteur du ciel gris, du pavé mouillé, du vent trop frais, des faubourgs de briques sales montrée en parallèle avec l’allure trépidante de la société du spectacle, ses folies psychédéliques, les musiques déchaînées, l’arrivée de la drogue… Thomas (David Hemmings), est un photographe de mode très à la mode. Il a un visage buté, un peu enfantin et pourtant un peu veule ; il n’a le temps de rien (même pas celui de se faire enlever l’appendice dit-il) ; il rudoie les mannequins, les tient pour des objets interchangeables, sans âme et sans intérêt. Qu’est-ce qui le passionne, qu’est-ce qui lui donne du plaisir ? Rien sans doute, sauf prendre cliché sur cliché. Il vit dans un appartement sans luxe, encombré de matériels photographiques, appareils, cuves de développement, agrandisseurs. Mais il roule en Rolls-Royce. L’argent n’a pas de valeur autre que fonctionnelle pour lui ; les femmes non plus, même s’il couche évidemment avec Veruschka la longue fille maigre qu’il mitraille au tout début du film.

Au sortir d’une séance, il erre dans un parc dont il trouve belle la lumière et, sans raison, photographie un couple amoureux, à la grande exaspération de la femme, Jane (Vanessa Redgrave) qui veut absolument récupérer les clichés. C’est à partir de ce moment-là que Blow-up dérape, s’éloignant du presque documentaire ethnographique du début et quittant vite la voie de l’énigme policière. Film de l’illusion, du vide, des interstices entre les êtres, on le veut bien. Mais combien de scènes incongrues, sans pertinence et sans grâce, ainsi l’irruption des deux minettes (Jane Birkin et Gillian Hills) qui viennent essayer de s’insérer dans le business de la mode et, dans une scène agaçante, couchent en trio avec Thomas. Il paraît que c’était la première fois qu’un réalisateur bravait la censure et osait montrer des corps féminins entièrement dénudés ; la belle affaire ! La scène, à part ce petit clin d’œil sulfureux (et abondamment employé, à l’époque par le marketing du film) n’apporte absolument rien.

Au sortir d’une séance, il erre dans un parc dont il trouve belle la lumière et, sans raison, photographie un couple amoureux, à la grande exaspération de la femme, Jane (Vanessa Redgrave) qui veut absolument récupérer les clichés. C’est à partir de ce moment-là que Blow-up dérape, s’éloignant du presque documentaire ethnographique du début et quittant vite la voie de l’énigme policière. Film de l’illusion, du vide, des interstices entre les êtres, on le veut bien. Mais combien de scènes incongrues, sans pertinence et sans grâce, ainsi l’irruption des deux minettes (Jane Birkin et Gillian Hills) qui viennent essayer de s’insérer dans le business de la mode et, dans une scène agaçante, couchent en trio avec Thomas. Il paraît que c’était la première fois qu’un réalisateur bravait la censure et osait montrer des corps féminins entièrement dénudés ; la belle affaire ! La scène, à part ce petit clin d’œil sulfureux (et abondamment employé, à l’époque par le marketing du film) n’apporte absolument rien.

On a aussi beaucoup glosé sur ce concert où Thomas/Hemmings qui cherche à retrouver la belle Jane/Redgrave se retrouve dans un capharnaüm musical où joue un groupe d’excités devant un public apathique ; un public qui ne se réveille que lorsqu’un des guitaristes, fou furieux d’un grésillement intempestif, casse le manche de son instrument, le lance dans la foule. Manche récupéré par Thomas qui, parvenu à s’extraire du troupeau, l’abandonne quelques instants après. Glose, donc : les choses n’ont de valeur que dans leur contexte ; certes !

On a aussi beaucoup glosé sur ce concert où Thomas/Hemmings qui cherche à retrouver la belle Jane/Redgrave se retrouve dans un capharnaüm musical où joue un groupe d’excités devant un public apathique ; un public qui ne se réveille que lorsqu’un des guitaristes, fou furieux d’un grésillement intempestif, casse le manche de son instrument, le lance dans la foule. Manche récupéré par Thomas qui, parvenu à s’extraire du troupeau, l’abandonne quelques instants après. Glose, donc : les choses n’ont de valeur que dans leur contexte ; certes !

Photographiant le couple dans le grand parc vide, Thomas, développant les épreuves, les agrandissant à la limite (supérieure) de l’impossible, découvre (ou croit découvrir) l’image d’un homme armé menaçant le couple… Dès lors son vague cauchemar commence : retournant au parc, il tombe sur un cadavre (celui du compagnon de Jane) ; chez lui, tous ses clichés, ses négatifs, ses archives ont été volés, l’atelier saccagé ; le rapport est-il évident ? ou le cambriolage est-il fortuit ? ? D’autant qu’au matin le cadavre a disparu ; et de la même façon, le brouillage des certitudes, la séquence finale où la troupe de mimes excentriques vue au tout début du film engage une partie de tennis virtuelle donc silencieuse ; mais lorsque Thomas s’éloigne du court, il entend distinctement le choc sourd des balles échangées.

Photographiant le couple dans le grand parc vide, Thomas, développant les épreuves, les agrandissant à la limite (supérieure) de l’impossible, découvre (ou croit découvrir) l’image d’un homme armé menaçant le couple… Dès lors son vague cauchemar commence : retournant au parc, il tombe sur un cadavre (celui du compagnon de Jane) ; chez lui, tous ses clichés, ses négatifs, ses archives ont été volés, l’atelier saccagé ; le rapport est-il évident ? ou le cambriolage est-il fortuit ? ? D’autant qu’au matin le cadavre a disparu ; et de la même façon, le brouillage des certitudes, la séquence finale où la troupe de mimes excentriques vue au tout début du film engage une partie de tennis virtuelle donc silencieuse ; mais lorsque Thomas s’éloigne du court, il entend distinctement le choc sourd des balles échangées.

Illusion ? Hallucination ? Folie ? Relativité des apparences ? Il n’est pas gênant qu’Antonioni laisse en plan ces questionnements : David Lynch est allé bien plus loin dans ce style et Stanley Kubrick (Shining ou Eyes wide shut) ; mais la sensation de vacuité voulue par le réalisateur m’a laissé sur ma faim…