Il y a bien longtemps, bien longtemps que j’attendais de revoir Mes chers amis 2 qui, à la suite du merveilleux premier volet, m’avait paru ne pas déroger beaucoup à la férocité sarcastique (et quelquefois désespérée) qui fait tellement l’essence des films de bande. D’abord j’avais conservé le premier épisode enregistré sur une VHS gélatineuse capté lors d’une diffusion télévisée et puis en 2013 un DVD honnête est sorti. Mais il n’y avait pas la moindre trace, moins encore la moindre espérance pour le n°2. Et puis voilà le miracle qui se réalise grâce à un ami qui a, en quelque sorte, des pouvoirs magiques et détient des trésors de films absurdement jamais réédités.

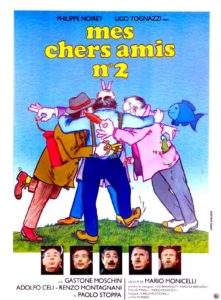

On ne va pas se mentir et prétendre que n°2 est du même niveau exceptionnel que n°1 ; et je dois même dire que, durant la première demi-heure, j’ai été plutôt dépité. À cause de quoi ? Un peu pour des détails agaçants mais qui, en fin de compte, ne sont pas majeurs. On peut regretter l’absence de Righi Nicolo, c’est-à-dire de Bernard Blier mais, bien franchement, on ne voit pas comment les scénaristes auraient pu le réintégrer dans le second épisode ; on peut juger que le restaurateur priapique Guido Necchi est moins bien interprété, dans le n°2 par Renzo Montagnani qu’il ne l’avait été, dans le n°1 par Duilio Del Prete. Et si on peut se féliciter que Franca Tamantini et Angela Goodwin aient conservé leurs seconds rôles (épouses respectives de Necchi et de Perozzi), on peut estimer que les sept années qui se sont passées entre n°1 – 1975 – et n°2 -1982 – ont un peu trop vieilli les personnages (le professeur Alfeo Sassaroli/Adolfo Celi, l’architecte Rambaldo Melandri/Gastone Moschin), beaucoup trop, bien sûr lorsque, évoquant le passé, ils se situent aux moments où le journaliste Giorgio Perozzi (Philippe Noiret) vivait encore.

On ne va pas se mentir et prétendre que n°2 est du même niveau exceptionnel que n°1 ; et je dois même dire que, durant la première demi-heure, j’ai été plutôt dépité. À cause de quoi ? Un peu pour des détails agaçants mais qui, en fin de compte, ne sont pas majeurs. On peut regretter l’absence de Righi Nicolo, c’est-à-dire de Bernard Blier mais, bien franchement, on ne voit pas comment les scénaristes auraient pu le réintégrer dans le second épisode ; on peut juger que le restaurateur priapique Guido Necchi est moins bien interprété, dans le n°2 par Renzo Montagnani qu’il ne l’avait été, dans le n°1 par Duilio Del Prete. Et si on peut se féliciter que Franca Tamantini et Angela Goodwin aient conservé leurs seconds rôles (épouses respectives de Necchi et de Perozzi), on peut estimer que les sept années qui se sont passées entre n°1 – 1975 – et n°2 -1982 – ont un peu trop vieilli les personnages (le professeur Alfeo Sassaroli/Adolfo Celi, l’architecte Rambaldo Melandri/Gastone Moschin), beaucoup trop, bien sûr lorsque, évoquant le passé, ils se situent aux moments où le journaliste Giorgio Perozzi (Philippe Noiret) vivait encore.

Le défi était en effet de faire revivre la bande tout entière sans ressusciter artificiellement Perozzi, dont la mort conclut le n°1. Les scénaristes se tirent de la gageure assez convenablement en faisant appel aux souvenirs des belles virées pratiquées avec lui.

Le défi était en effet de faire revivre la bande tout entière sans ressusciter artificiellement Perozzi, dont la mort conclut le n°1. Les scénaristes se tirent de la gageure assez convenablement en faisant appel aux souvenirs des belles virées pratiquées avec lui.

Ce n’est donc pas par là que le film pèche. C’est plutôt, me semble-t-il, parce que les scénaristes ont écrit une sorte de fourre-tout où s’accumulent des gags, des scènes, des plaisanteries plus ou moins réussies. Cela ne donne pas l’impression de (relative) cohérence du premier opus, où l’on suivait l’intégration au groupe du professeur Sassaroli/Celi, les amours jalouses de Maschetti/Tognazzi avec Titti/Silvia Dionisio, les fastueuses mystifications subies par Righi Nicolo/Blier. Cette cohérence est beaucoup plus diffuse dans le n°2 : on a le sentiment qu’on a semé ici et là des plaisanteries sans les relier entre elles.

Ce n’est donc pas par là que le film pèche. C’est plutôt, me semble-t-il, parce que les scénaristes ont écrit une sorte de fourre-tout où s’accumulent des gags, des scènes, des plaisanteries plus ou moins réussies. Cela ne donne pas l’impression de (relative) cohérence du premier opus, où l’on suivait l’intégration au groupe du professeur Sassaroli/Celi, les amours jalouses de Maschetti/Tognazzi avec Titti/Silvia Dionisio, les fastueuses mystifications subies par Righi Nicolo/Blier. Cette cohérence est beaucoup plus diffuse dans le n°2 : on a le sentiment qu’on a semé ici et là des plaisanteries sans les relier entre elles.

D’ailleurs cette première demi-heure que j’évoquais supra est vraiment décevante, quelquefois ridicule : Paolo le veuf (Alessandro Haber) qui pleure sur la tombe de sa jeune femme et qui se voit rejoint par Sassaroli qui paraît compatir en lui assenant combien son épouse était une amante experte, passe encore. Mais la longue séquence de la conversion et du baptême de Melandri/Moschin sous l’influence d’une ravissante Noémie (Domiziana Giordano) se traîne et n’est qu’à peine améliorée par l’idée de faire intervenir l’inondation de Florence par l’Arno (qui fut réellement un cataclysme affreux en 1966). De même la très mauvaise scène où les cinq amis, lors d’un festival musical à Pistoia entonnent une polyphonie obscène…

D’ailleurs cette première demi-heure que j’évoquais supra est vraiment décevante, quelquefois ridicule : Paolo le veuf (Alessandro Haber) qui pleure sur la tombe de sa jeune femme et qui se voit rejoint par Sassaroli qui paraît compatir en lui assenant combien son épouse était une amante experte, passe encore. Mais la longue séquence de la conversion et du baptême de Melandri/Moschin sous l’influence d’une ravissante Noémie (Domiziana Giordano) se traîne et n’est qu’à peine améliorée par l’idée de faire intervenir l’inondation de Florence par l’Arno (qui fut réellement un cataclysme affreux en 1966). De même la très mauvaise scène où les cinq amis, lors d’un festival musical à Pistoia entonnent une polyphonie obscène…

À ce moment là on peut craindre que l’amertume sarcastique du premier film se soit effacée au seul bénéfice de la farce et on est bien déçu. Et puis miraculeusement ça repart et il y a des canulars délicieux qui surgissent : la manipulation des visiteurs de la fameuse tour penchée de Pise à qui les crapules font croire qu’elle va s’écrouler si l’on ne la redresse pas grâce à des filins que chacun doit tirer ; ou bien cette farce épouvantable au détriment de touristes espagnoles qui ont sans se méfier laissé sur une table leurs appareils de photos, que les amis trufferont de photos obscènes de leurs anatomies ; ou encore cette manigance fabuleuse habituellement pratiquée par Maschetti pour séduire des donzelles, le coup du porteur, que je renonce à décrire. Et enfin les vicissitudes subies par l’affreux usurier Sabino Capogreco (Paolo Stoppa) qui donne à la bande bien du fil à retordre…

À ce moment là on peut craindre que l’amertume sarcastique du premier film se soit effacée au seul bénéfice de la farce et on est bien déçu. Et puis miraculeusement ça repart et il y a des canulars délicieux qui surgissent : la manipulation des visiteurs de la fameuse tour penchée de Pise à qui les crapules font croire qu’elle va s’écrouler si l’on ne la redresse pas grâce à des filins que chacun doit tirer ; ou bien cette farce épouvantable au détriment de touristes espagnoles qui ont sans se méfier laissé sur une table leurs appareils de photos, que les amis trufferont de photos obscènes de leurs anatomies ; ou encore cette manigance fabuleuse habituellement pratiquée par Maschetti pour séduire des donzelles, le coup du porteur, que je renonce à décrire. Et enfin les vicissitudes subies par l’affreux usurier Sabino Capogreco (Paolo Stoppa) qui donne à la bande bien du fil à retordre…

Il n’y a pas de bonne comédie italienne qui ne se termine dans l’amertume. Et c’est ainsi que le comte Raffaello Lello Maschetti/Tognazzi est frappé d’hémiplégie et qu’on le retrouve diminué, aigri, même demandant aux trois amis qui lui restent : Ne venez plus me voir, vous me faites plus de mal que de bien ; je pense, je me rappelle et je vous envie. Glaçant.

Il n’y a pas de bonne comédie italienne qui ne se termine dans l’amertume. Et c’est ainsi que le comte Raffaello Lello Maschetti/Tognazzi est frappé d’hémiplégie et qu’on le retrouve diminué, aigri, même demandant aux trois amis qui lui restent : Ne venez plus me voir, vous me faites plus de mal que de bien ; je pense, je me rappelle et je vous envie. Glaçant.

Et Monicelli aurait pu, après cela, se dispenser de la dernière séquence, inutilement dégradante, où Maschetti pratique le sport handicapé en fauteuil sous les encouragements désespérants des trois autres.