L’effet magique de Cléo

L’autre jour, en me promenant (je n’habite pas loin), je passe rue Daguerre, et j’entre dans les locaux de Ciné-Tamaris, qui est la maison de production d’Agnès Varda ; elle est là, accueillante et ressemblante, et elle travaille à un montage avec un collaborateur ; je suis assez ému ; j’achète le DVD de Peau d’âne

; elle est là, accueillante et ressemblante, et elle travaille à un montage avec un collaborateur ; je suis assez ému ; j’achète le DVD de Peau d’âne , de Jacques Demy

, de Jacques Demy et on discute un moment; je lui demande ce qu’elle est en train de monter ; elle me dit qu’elle est a entrepris de réaliser les boni (comme elle dit c’est plus français et plus joli) de son film Les cent et une nuits

et on discute un moment; je lui demande ce qu’elle est en train de monter ; elle me dit qu’elle est a entrepris de réaliser les boni (comme elle dit c’est plus français et plus joli) de son film Les cent et une nuits . Je lui dis que je n’ai pas trop aimé, mais qu’en revanche, je courrai acheter dès qu’il sortira (s’il sort !) un DVD de Cléo de 5 à 7

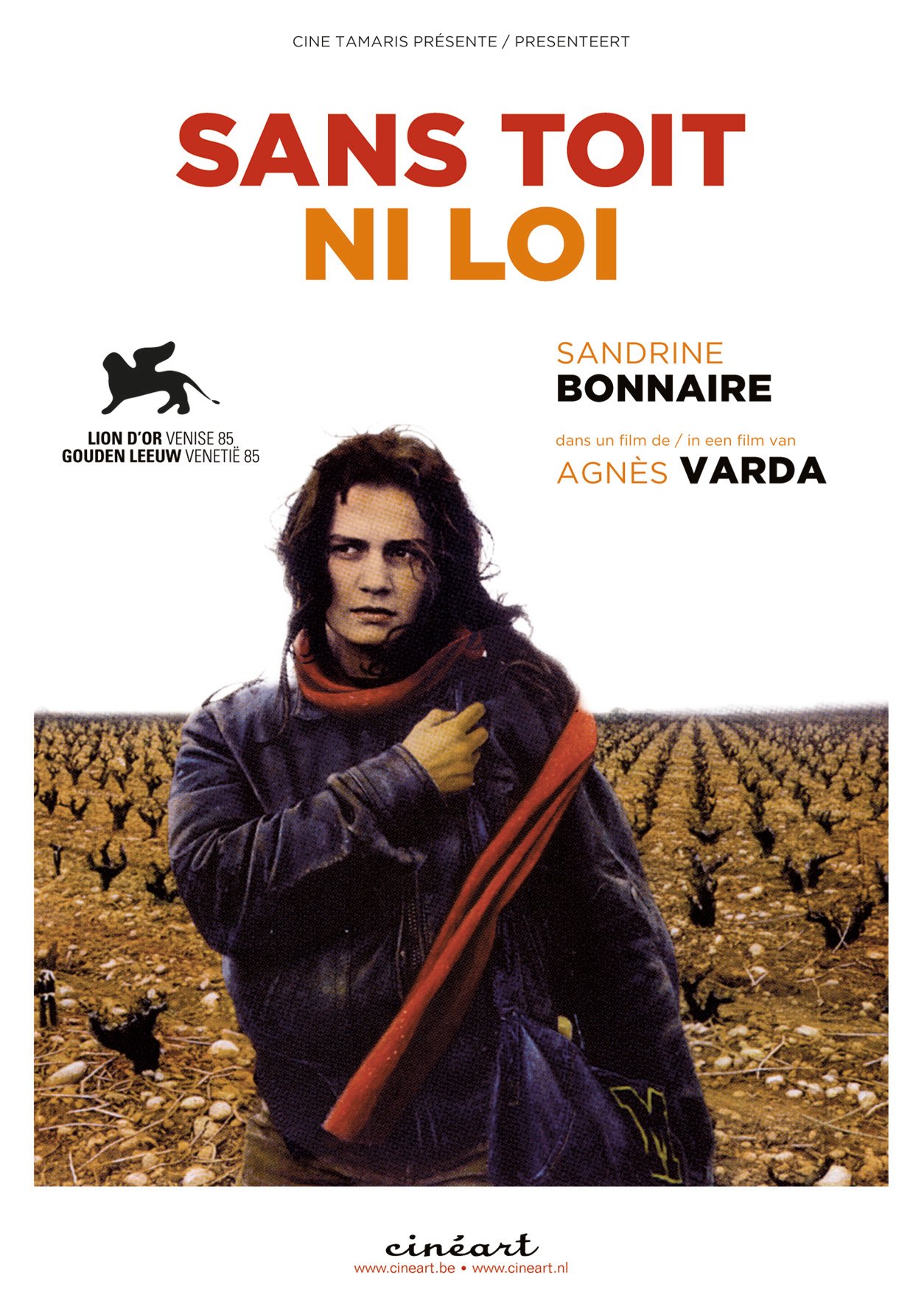

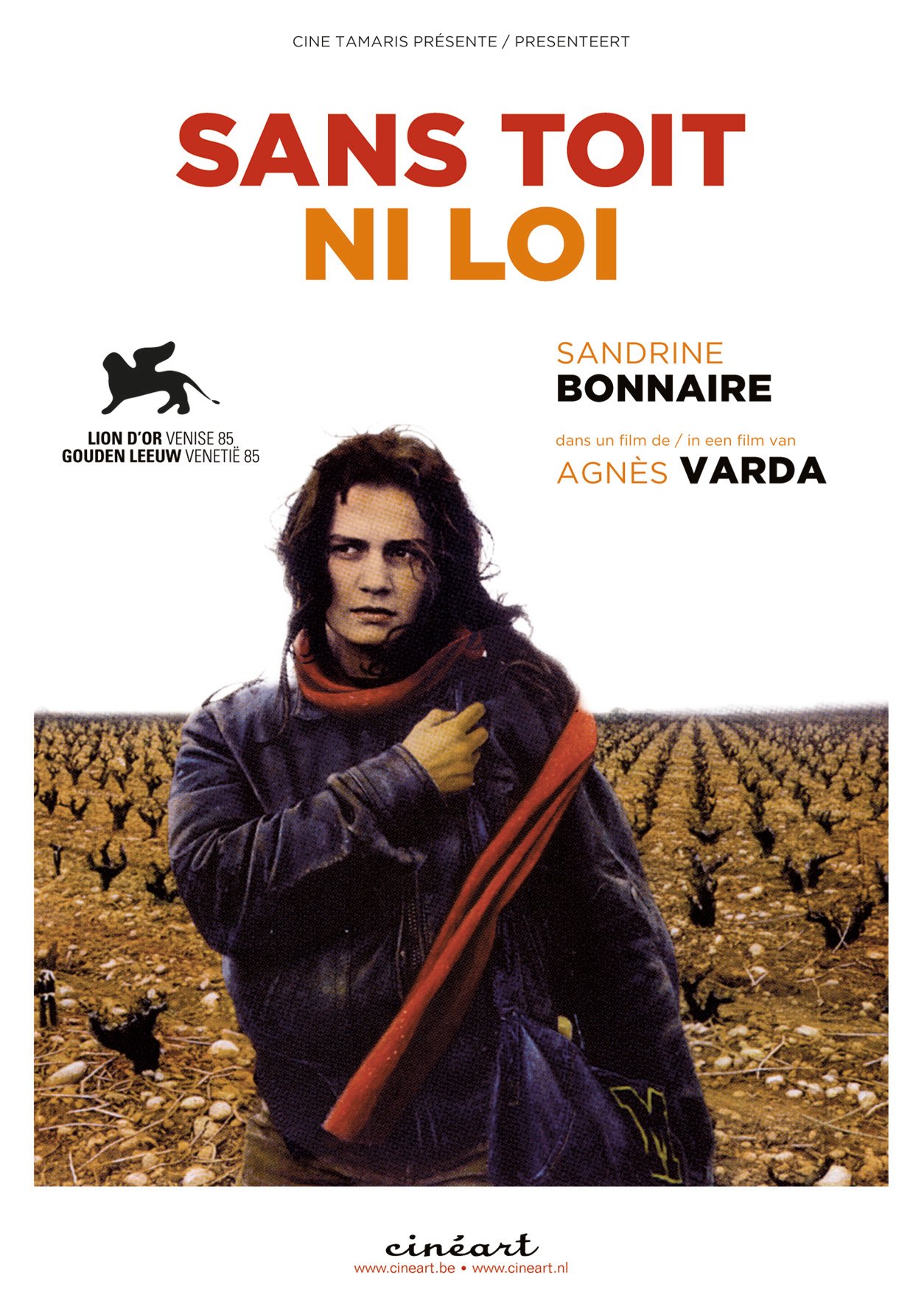

. Je lui dis que je n’ai pas trop aimé, mais qu’en revanche, je courrai acheter dès qu’il sortira (s’il sort !) un DVD de Cléo de 5 à 7 , avec tout plein de boni, aussi exceptionnellement intelligents que ceux de Sans toit ni loi

, avec tout plein de boni, aussi exceptionnellement intelligents que ceux de Sans toit ni loi . Elle dit qu’il faudra qu’elle y pense. Je sors, un peu déçu parce qu’elle ne dit pas quand elle le fera.

. Elle dit qu’il faudra qu’elle y pense. Je sors, un peu déçu parce qu’elle ne dit pas quand elle le fera.

Je ne suis pas un fan absolu d’Agnès Varda, non plus que de toute la Nouvelle vague (si tant est qu’on puisse la ranger sous cette bannière) ; mais, outre d’excellents Les demoiselles ont eu 25 ans

Je ne suis pas un fan absolu d’Agnès Varda, non plus que de toute la Nouvelle vague (si tant est qu’on puisse la ranger sous cette bannière) ; mais, outre d’excellents Les demoiselles ont eu 25 ans et Les glaneurs et la glaneuse

et Les glaneurs et la glaneuse , il y a là, à mes yeux deux diamants : Sans toit ni loi

, il y a là, à mes yeux deux diamants : Sans toit ni loi , donc, et Cléo de 5 à 7

, donc, et Cléo de 5 à 7 .

.

Pourquoi Cléo ? Je serais bien incapable de dire pourquoi ce film là a toujours eu sur moi un effet magique… La beauté de Corinne Marchand ? La musique de Michel Legrand

? La musique de Michel Legrand ? Le Paris de 1962 ? L’étrangeté de l’anecdote ?

? Le Paris de 1962 ? L’étrangeté de l’anecdote ?

Va savoir ! Mais celui-là est dans mon Panthéon !

—————————

Vue et revue dix fois peut-être, l’errance à la fois solitaire et entourée de Cléo, qui se termine par une rencontre qui est, et surtout sera peut-être importante dans sa vie et s’achève dans les grands jardins de l’hôpital de La Salpêtrière sur le beau visage classique de Corinne Marchand et sa voix off : Il me semble que je n’ai plus peur. Il me semble que je suis heureuse, vue dix fois, donc, cette promenade anxieuse m’apparaît à chaque projection comme un film étonnamment moderne, en rien artificiel, alors que nombre de ses dialogues, volontairement un peu faux, donnent pourtant un son très vrai.

et sa voix off : Il me semble que je n’ai plus peur. Il me semble que je suis heureuse, vue dix fois, donc, cette promenade anxieuse m’apparaît à chaque projection comme un film étonnamment moderne, en rien artificiel, alors que nombre de ses dialogues, volontairement un peu faux, donnent pourtant un son très vrai.

C’est sans doute qu’Agnès Varda

C’est sans doute qu’Agnès Varda ne s’est pas contentée le moins du monde d’emprunter les théorisations extrêmes de la Nouvelle Vague ou de céder à sa Vulgate, mais a mis bien de la chair et de l’émotion dans ce film bref (1h25) qui reconstitue, à quelques minutes près, la fin d’après-midi d’une jeune chanteuse dont la notoriété commence à peine, qui a un bel amant qui l’entretient sans trop en exiger (José Luis de Villalonga

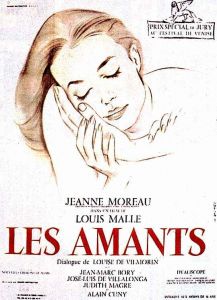

ne s’est pas contentée le moins du monde d’emprunter les théorisations extrêmes de la Nouvelle Vague ou de céder à sa Vulgate, mais a mis bien de la chair et de l’émotion dans ce film bref (1h25) qui reconstitue, à quelques minutes près, la fin d’après-midi d’une jeune chanteuse dont la notoriété commence à peine, qui a un bel amant qui l’entretient sans trop en exiger (José Luis de Villalonga , mort l’été dernier, aussi beau que dans Les amants

, mort l’été dernier, aussi beau que dans Les amants ), une camériste superstitieuse et suractive (Dominique Davray, glorieuse Madame Mado des Tontons flingueurs

), une camériste superstitieuse et suractive (Dominique Davray, glorieuse Madame Mado des Tontons flingueurs ) et une amie ravissante, modèle nu dans une académie de sculpture de Montparnasse (Dorothée Blank, dont on aurait aimé revoir plus souvent la gracieuse chute de reins).

) et une amie ravissante, modèle nu dans une académie de sculpture de Montparnasse (Dorothée Blank, dont on aurait aimé revoir plus souvent la gracieuse chute de reins).

A cinq heures, Cléo est sortie de chez la cartomancienne qu’elle est venue consulter ; elle craint d’avoir un cancer ; elle aura les analyses et verra son médecin à sept heures. Tout se passe donc dans ces deux heures de début d’été sous l’anxiété d’une menace entrecoupée de moments de coquetterie, de préoccupations d’avenir, de rires avec les deux artistes un peu burlesques qui viennent à domicile lui proposer de nouvelles chansons, un compositeur (Michel Legrand ) et un parolier (Serge Korber

) et un parolier (Serge Korber ) …

) …

Engagé rue de Rivoli, le film passe sur la rive gauche, à Montparnasse, où habite Cléo, rue Huyghens, où son amie Dorothée pose nue (rue Delambre ? rue de la Grande Chaumière ?), s’engage dans le parc Montsouris où Cléo va rencontrer Antoine (Antoine Bourseiller), cingle vers l’Est, la place d’Italie, pour s’achever, donc, dans le grand parc de La Salpêtrière ; eh bien on a rarement aussi bien et tendrement filmé Paris, un Paris formidablement identique à lui-même et aussi beau qu’aujourd’hui, et un Paris aussi, pourtant, absolument disparu, le Paris des monuments uniment noirs de suie, avant les salutaires injonctions d’André Malraux

Engagé rue de Rivoli, le film passe sur la rive gauche, à Montparnasse, où habite Cléo, rue Huyghens, où son amie Dorothée pose nue (rue Delambre ? rue de la Grande Chaumière ?), s’engage dans le parc Montsouris où Cléo va rencontrer Antoine (Antoine Bourseiller), cingle vers l’Est, la place d’Italie, pour s’achever, donc, dans le grand parc de La Salpêtrière ; eh bien on a rarement aussi bien et tendrement filmé Paris, un Paris formidablement identique à lui-même et aussi beau qu’aujourd’hui, et un Paris aussi, pourtant, absolument disparu, le Paris des monuments uniment noirs de suie, avant les salutaires injonctions d’André Malraux , un Paris à enseignes disparues pour toujours (Le Palais du Tergal, ou Rivoli-Deuil, une horlogerie, une grande chapellerie), un Paris saisi au vif avec des tas de clins d’œil magnifiques (pendant que Cléo essaye un chapeau passe, de l’autre côté de la vitrine du magasin, la Garde républicaine à cheval…). Paris de visages et de regards, de conversations happées par un micro curieux – mais jamais indiscret – d’émissions de radio qui annoncent le proche départ d’un Tour de France où l’on n’était dopé que dans le consensus général, et sans la vertueuse indignation de maintenant (1961 : deuxième victoire de l’immense Jacques Anquetil !) ; Paris à la fois plus mélangé et plus homogène qu’aujourd’hui, Paris des Parisiens…

, un Paris à enseignes disparues pour toujours (Le Palais du Tergal, ou Rivoli-Deuil, une horlogerie, une grande chapellerie), un Paris saisi au vif avec des tas de clins d’œil magnifiques (pendant que Cléo essaye un chapeau passe, de l’autre côté de la vitrine du magasin, la Garde républicaine à cheval…). Paris de visages et de regards, de conversations happées par un micro curieux – mais jamais indiscret – d’émissions de radio qui annoncent le proche départ d’un Tour de France où l’on n’était dopé que dans le consensus général, et sans la vertueuse indignation de maintenant (1961 : deuxième victoire de l’immense Jacques Anquetil !) ; Paris à la fois plus mélangé et plus homogène qu’aujourd’hui, Paris des Parisiens…

L’extrême qualité de ce film tient aussi sans doute à deux éléments majeurs : la musique, plus réussie encore que de coutume, d’une très grande variété mélodique et rythmique de Michel Legrand et la parfaite beauté classique de Corinne Marchand

et la parfaite beauté classique de Corinne Marchand , qui fut Cléo, et le fut tellement qu’elle ne fit jamais plus grand chose et qu’on fut tout surpris de la retrouver, en 1994, empâtée et assoupie dans Le parfum d’Yvonne

, qui fut Cléo, et le fut tellement qu’elle ne fit jamais plus grand chose et qu’on fut tout surpris de la retrouver, en 1994, empâtée et assoupie dans Le parfum d’Yvonne de Patrice Leconte

de Patrice Leconte …

…