Qu’est-ce que je penserais de Gens de Dublin si je ne savais que le film est une adaptation d’une des parties d’un roman de James Joyce ? Joyce dont je n’ai pas lu une seule ligne et que je ne lirai probablement jamais mais qui est tenu par beaucoup de gens en qui j’ai confiance pour un des écrivains majeurs du siècle dernier, au niveau de Marcel Proust. Au fait, d’ailleurs, pourquoi ne pas le lire ? Ah, c’est complexe ; sans doute un peu par peur de me retrouver devant une montagne que je n’aurai pas la force de gravir, parce que les cheminements sont trop compliqués et les faces trop glaçantes. Je crois qu’il est trop tard désormais pour que je m’y mette.

Ces considérations oiseuses sur mes insuffisances étant faites, je me demande encore ce que je pense du dernier film de John Huston. Une réponse facile que je pourrais me faire serait sans doute que les personnages mis en scène sont vraisemblablement déjà apparus dans l’œuvre littéraire, qu’ils ont donc dû, aux yeux du lecteur, s’enrober de chair et acquérir de l’épaisseur et dès lors qu’il est un peu frustrant de les voir surgir avec une sorte de brutalité, sans références à ce que l’on pourrait connaître d’eux.

Ces considérations oiseuses sur mes insuffisances étant faites, je me demande encore ce que je pense du dernier film de John Huston. Une réponse facile que je pourrais me faire serait sans doute que les personnages mis en scène sont vraisemblablement déjà apparus dans l’œuvre littéraire, qu’ils ont donc dû, aux yeux du lecteur, s’enrober de chair et acquérir de l’épaisseur et dès lors qu’il est un peu frustrant de les voir surgir avec une sorte de brutalité, sans références à ce que l’on pourrait connaître d’eux.

Ceci n’est pas faux, mais ceci est très insuffisant. Parce que ce diable de John Huston sait parfaitement huiler sa machine et mettre dans sa poche le spectateur, souplement, intelligemment, sans le perdre jamais dans les méandres des relations qui sont établies entre les différents protagonistes : il y a une douzaine de personnes qui interviennent, sans compter Lily (Rachael Dowling) la femme de chambre et de service : c’est donc un assez grand nombre, mais on n’en est nullement gêné.

Ceci n’est pas faux, mais ceci est très insuffisant. Parce que ce diable de John Huston sait parfaitement huiler sa machine et mettre dans sa poche le spectateur, souplement, intelligemment, sans le perdre jamais dans les méandres des relations qui sont établies entre les différents protagonistes : il y a une douzaine de personnes qui interviennent, sans compter Lily (Rachael Dowling) la femme de chambre et de service : c’est donc un assez grand nombre, mais on n’en est nullement gêné.

Pourtant on ne saura, à la fin du film, pas grand chose d’eux, il n’y aura pas eu de surprenante révélation, pas davantage d’explication sur le statut, l’état, la condition de chacun : tous ces gens réunis lors d’un dîner d’hiver se connaissent et savent sans doute à peu près tout les uns des autres mais le spectateur devra se contenter d’apprendre ici et là quelques bribes d’existence ou même de deviner ce qui a pu se passer. Et qui mieux est il n’y a pas de lourd secret, de dessous des cartes glaçant : tout le monde sait – et admet presque – que Freddy Malins (Donal Donnelly) est complétement, totalement imbibé d’alcool, mais on ne saura pas pourquoi, comment, à cause de quoi. La belle Molly Ivors (Maria McDermottroe) ne dissimule pas sa flamme indépendantiste et républicaine et quitte l’assemblée amicale pour aller assister à ce qui pourrait être une réunion de la future IRA (on n’est qu’en 1908 ; hors l’Ulster, l’Irlande ne deviendra indépendante qu’en 1922).

Pourtant on ne saura, à la fin du film, pas grand chose d’eux, il n’y aura pas eu de surprenante révélation, pas davantage d’explication sur le statut, l’état, la condition de chacun : tous ces gens réunis lors d’un dîner d’hiver se connaissent et savent sans doute à peu près tout les uns des autres mais le spectateur devra se contenter d’apprendre ici et là quelques bribes d’existence ou même de deviner ce qui a pu se passer. Et qui mieux est il n’y a pas de lourd secret, de dessous des cartes glaçant : tout le monde sait – et admet presque – que Freddy Malins (Donal Donnelly) est complétement, totalement imbibé d’alcool, mais on ne saura pas pourquoi, comment, à cause de quoi. La belle Molly Ivors (Maria McDermottroe) ne dissimule pas sa flamme indépendantiste et républicaine et quitte l’assemblée amicale pour aller assister à ce qui pourrait être une réunion de la future IRA (on n’est qu’en 1908 ; hors l’Ulster, l’Irlande ne deviendra indépendante qu’en 1922).

Donc des gens de la moyenne bourgeoisie dublinoise qui se retrouvent pour le réveillon de Noël autour d’une oie rôtie et de trois vieilles filles musiciennes, les sœurs Morkan, Kate (Helena Carroll), qui dirige son monde, Julia (Cathleen Delany) qui fut jadis cantatrice et, sensiblement plus jeune, Mary Jane (Ingrid Craigie) qui enseigne le piano ; on ne saura pas pourquoi ces trois femmes sont célibataires. On ne saura pas davantage donc, ou très furtivement, qui sont les invités. Et que fait M. Browne (Dan O’Herlihy), seul protestant, au milieu de cette assemblée catholique ?

Donc des gens de la moyenne bourgeoisie dublinoise qui se retrouvent pour le réveillon de Noël autour d’une oie rôtie et de trois vieilles filles musiciennes, les sœurs Morkan, Kate (Helena Carroll), qui dirige son monde, Julia (Cathleen Delany) qui fut jadis cantatrice et, sensiblement plus jeune, Mary Jane (Ingrid Craigie) qui enseigne le piano ; on ne saura pas pourquoi ces trois femmes sont célibataires. On ne saura pas davantage donc, ou très furtivement, qui sont les invités. Et que fait M. Browne (Dan O’Herlihy), seul protestant, au milieu de cette assemblée catholique ?

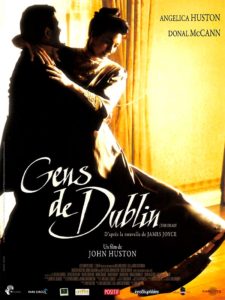

Et finalement, ça n’a pas d’importance. Puissance de l’écriture de James Joyce ? Talent d’adaptation et de mise en scène de John Huston ? L’un et l’autre, sans doute… En tout cas, comme c’est bien que sur un seul air fredonné lorsque l’assemblée se sépare, Gretta Conroy (Anjelica Huston) conte sans miévrerie à son mari Gabriel (Donal McCann) le souvenir d’un grand amour de jeunesse…

Et finalement, ça n’a pas d’importance. Puissance de l’écriture de James Joyce ? Talent d’adaptation et de mise en scène de John Huston ? L’un et l’autre, sans doute… En tout cas, comme c’est bien que sur un seul air fredonné lorsque l’assemblée se sépare, Gretta Conroy (Anjelica Huston) conte sans miévrerie à son mari Gabriel (Donal McCann) le souvenir d’un grand amour de jeunesse…