Je n’ai jamais pu résister, à chaque fois que j’ai regardé un film sur la boxe, de dire toute ma répugnance devant cette activité barbare ; une activité qui consiste, rappelons-nous toujours, à mettre par la violence des coups, le cerveau en court-circuit, ce qui crée naturellement des dommages irréversibles. Parallèlement il faut bien admettre que le cinéma s’est emparé de ce spectacle avec délectation et a présenté avec abondance sa dramaturgie réelle ou supposée. La page Wikipédia qui lui est consacrée compte 101 références et a dû en oublier bon nombre puisque je n’y ai pas trouvé l’intéressant Air de Paris de Marcel Carné avec Jean Gabin et Roland Lesaffre.

N’empêche que je ne change pas fondamentalement d’avis. J’ai écrit sur le fil de Plus dure sera la chute de Mark Robson avec Humphrey Bogart, que le film me paraissait la dénonciation la plus vive, la plus convaincante, la plus violente de cette activité barbare, héritière des combats de gladiateurs. Ce film-là traitait du monde des boxeurs célèbres, des combats qui pèsent lourds et des trafics mafieux qui rapportent plein de dollars. Celui de John Huston, cette Dernière chance courue décrit la médiocrité infinie, la crasse et la poussière des salles d’entraînement et de compétition, les manageurs qui naviguent entre amateurs et professionnels, la parcimonie des gains, la boucherie des combats déséquilibrés et sanglants. Je crois que c’est un peu le même milieu que dans Nous avons gagné ce soir de Robert Wise que je ne connais pas encore.

N’empêche que je ne change pas fondamentalement d’avis. J’ai écrit sur le fil de Plus dure sera la chute de Mark Robson avec Humphrey Bogart, que le film me paraissait la dénonciation la plus vive, la plus convaincante, la plus violente de cette activité barbare, héritière des combats de gladiateurs. Ce film-là traitait du monde des boxeurs célèbres, des combats qui pèsent lourds et des trafics mafieux qui rapportent plein de dollars. Celui de John Huston, cette Dernière chance courue décrit la médiocrité infinie, la crasse et la poussière des salles d’entraînement et de compétition, les manageurs qui naviguent entre amateurs et professionnels, la parcimonie des gains, la boucherie des combats déséquilibrés et sanglants. Je crois que c’est un peu le même milieu que dans Nous avons gagné ce soir de Robert Wise que je ne connais pas encore.

En plein centre de la Californie, à Stockton. Atmosphère assez misérable, en tout cas sans attrait aucun. Des Noirs, des Chicanos, des Petits Blancs. Lumière vide, plate, jaune sans éclat. Une chambre d’hôtel qu’on imagine surchauffée ; poisseuse, surtout. Un type, Billy Tully (Stacy Keach) allongé sur un lit, dans la torpeur. On sent la médiocrité, les odeurs de transpiration, de moisi, de détritus dans les rues. Billy qui n’est pas loin de la trentaine, va dans un gymnase.

En plein centre de la Californie, à Stockton. Atmosphère assez misérable, en tout cas sans attrait aucun. Des Noirs, des Chicanos, des Petits Blancs. Lumière vide, plate, jaune sans éclat. Une chambre d’hôtel qu’on imagine surchauffée ; poisseuse, surtout. Un type, Billy Tully (Stacy Keach) allongé sur un lit, dans la torpeur. On sent la médiocrité, les odeurs de transpiration, de moisi, de détritus dans les rues. Billy qui n’est pas loin de la trentaine, va dans un gymnase.

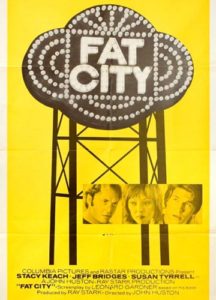

Il y rencontre Ernie Munger (Jeff Bridges), un jeune type qui n’a pas vingt ans qui s’entraîne sur les sacs de frappe et les punching-balls. Quelques échanges ; le vieux trouve que le gamin a des dons, qu’il faudrait qu’il s’entraîne sérieusement et qu’il combatte. Il va l’envoyer à son ancien manageur Ruben Luna (Nicholas Colasanto) qui, assisté de son adjoint Babe (Art Aragon), essaye de persuader des gamins miséreux de tenter leur chance dans ce monde féroce. Mais comme la boxe, à ce niveau, ne nourrit pas son homme, il faut bien survivre en allant récolter, avec d’autres esclaves engagés à la tâche, chaque matin, tomates, concombres ou oignons.

Il y rencontre Ernie Munger (Jeff Bridges), un jeune type qui n’a pas vingt ans qui s’entraîne sur les sacs de frappe et les punching-balls. Quelques échanges ; le vieux trouve que le gamin a des dons, qu’il faudrait qu’il s’entraîne sérieusement et qu’il combatte. Il va l’envoyer à son ancien manageur Ruben Luna (Nicholas Colasanto) qui, assisté de son adjoint Babe (Art Aragon), essaye de persuader des gamins miséreux de tenter leur chance dans ce monde féroce. Mais comme la boxe, à ce niveau, ne nourrit pas son homme, il faut bien survivre en allant récolter, avec d’autres esclaves engagés à la tâche, chaque matin, tomates, concombres ou oignons.

Se glissent là-dedans des histoires de femmes. Billy Tully rencontre, dans un bar où elle s’alcoolise consciencieusement, Oma (Susan Tyrrell) qui est la femme d’un Noir un peu douteux, Earl (Curtis Cokes) et, après la mise à l’ombre du mari, n’a pas trop de mal à engager une histoire avec elle. Ernie, plutôt beau garçon, dépucèle, puis épouse Faye (Candy Clark).

Se glissent là-dedans des histoires de femmes. Billy Tully rencontre, dans un bar où elle s’alcoolise consciencieusement, Oma (Susan Tyrrell) qui est la femme d’un Noir un peu douteux, Earl (Curtis Cokes) et, après la mise à l’ombre du mari, n’a pas trop de mal à engager une histoire avec elle. Ernie, plutôt beau garçon, dépucèle, puis épouse Faye (Candy Clark).

Voilà. Tous les ingrédients sont dans la marmite et il suffit de les touiller avec soin pour faire avancer l’histoire. L’histoire évoquée un peu plus haut, des combats de boxe sauvages. Bien que John Huston ait été lui-même un ancien boxeur, il ne ménage pas ce sport : délicieux échange entre les deux vieux de la salle, Ruben et Babe, deux anciens qui en ont pris plein la gueule : échange sur les blessures, les yeux, la gorge, le nez… tout ce qui a bien abîmé les corps, ce qu’ils ne regrettent pas, qu’ils ont même admis en contrepartie de l’adrénaline du combat… Étrange, non ?

Voilà. Tous les ingrédients sont dans la marmite et il suffit de les touiller avec soin pour faire avancer l’histoire. L’histoire évoquée un peu plus haut, des combats de boxe sauvages. Bien que John Huston ait été lui-même un ancien boxeur, il ne ménage pas ce sport : délicieux échange entre les deux vieux de la salle, Ruben et Babe, deux anciens qui en ont pris plein la gueule : échange sur les blessures, les yeux, la gorge, le nez… tout ce qui a bien abîmé les corps, ce qu’ils ne regrettent pas, qu’ils ont même admis en contrepartie de l’adrénaline du combat… Étrange, non ?

Il n’y a pas lieu de conter les péripéties suivantes : la sauvagerie hurlante des combats, les arcades sourcilières qui éclatent, la sidération ressentie après la grêle des coups qui fait qu’on ne sait plus qui on est, où on est, si l’on a gagné ou si l’on a perdu. C’est la boxe, c’est la misère humaine dans ce qu’elle peut avoir de plus pathétique puisque chacun y est volontairement soumis, acteurs, profiteurs de tout acabit, spectateurs aux yeux exorbités à la vue du sang et du knock-out.

Il n’y a pas lieu de conter les péripéties suivantes : la sauvagerie hurlante des combats, les arcades sourcilières qui éclatent, la sidération ressentie après la grêle des coups qui fait qu’on ne sait plus qui on est, où on est, si l’on a gagné ou si l’on a perdu. C’est la boxe, c’est la misère humaine dans ce qu’elle peut avoir de plus pathétique puisque chacun y est volontairement soumis, acteurs, profiteurs de tout acabit, spectateurs aux yeux exorbités à la vue du sang et du knock-out.

Rien à voir avec la corrida. Là, les victimes sont des hommes, ce qui n’a rien à voir.