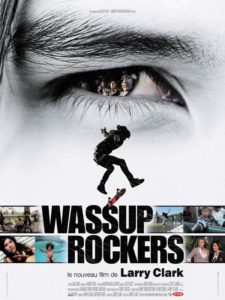

J’avais assez apprécié Bully, film le plus notoire (je pense) du réalisateur Larry Clark qui présentait la dérive criminelle d’adolescents désœuvrés, dérive qui allait les conduire à l’assassinat de l’un d’entre eux, celui qui les dominait et les brimait. Film dur, mais bien construit, bien filmé, à la fois glaçant et très intéressant. Les personnages de Wassup Rockers ne sont pas si pervers, si cruels, si terrifiants. On pourrait même presque dire qu’ils sont le contraire si, issus d’un ghetto sordide de Los Angeles, il n’étaient démunis à peu près de tout langage articulé, de toute inclination pour le travail et s’ils n’avaient cette regrettable habitude de traiter les filles – qui le leur rendent bien – comme des mecs. Ils ne fichent rien, passent leur temps à jouer une musique hystérique et inaudible à base de hurlements et de sonos poussées à fond, à parler de leur sexualité ; sexualité adolescente, puisqu’ils ont entre 13 et 15 ans et diversement conduite, certains ayant plus ou moins de succès et plus ou moins d’audace que d’autres.

Surtout ils baladent leurs skateboards sur tous les terrains qu’ils peuvent trouver pour effectuer des sauts compliqués, roulent vers l’école avec leurs engins, ne s’en séparent pas une seconde. Une bande de Chicanos (Mexicains, Guatémaltèque, Salvadorien) de copains d’enfance, de frères, de cousins (cet aspect est très embrouillé) qui vivent avec leurs familles sans embrouille et sans déplaisir. Ce ne sont pas de méchants gosses, mais on ne voit pas vraiment comment ils vont s’en sortir. Sauf s’ils rejoignent les gangs, au risque de se faire abattre dans un règlement de comptes comme l’un de leurs copains, Arturo (Alex Gonzalez) vient de l’être au tout début du film.

Surtout ils baladent leurs skateboards sur tous les terrains qu’ils peuvent trouver pour effectuer des sauts compliqués, roulent vers l’école avec leurs engins, ne s’en séparent pas une seconde. Une bande de Chicanos (Mexicains, Guatémaltèque, Salvadorien) de copains d’enfance, de frères, de cousins (cet aspect est très embrouillé) qui vivent avec leurs familles sans embrouille et sans déplaisir. Ce ne sont pas de méchants gosses, mais on ne voit pas vraiment comment ils vont s’en sortir. Sauf s’ils rejoignent les gangs, au risque de se faire abattre dans un règlement de comptes comme l’un de leurs copains, Arturo (Alex Gonzalez) vient de l’être au tout début du film.

Il y a en fait deux films, presque d’égale longueur, dans Wassup rockers. La première partie pose les personnages, définit les profils des sept garçons du groupe. En s’arrêtant davantage sur quatre ou cinq d’entre eux, d’ailleurs. Tous sont des gamins rencontrés dans la rue par le réalisateur, paraît-il : ils jouent leur rôle avec une remarquable justesse, ce qui peut signifier aussi, sans doute, que ce qu’ils vivent dans le film n’est pas très différent de la réalité de leurs existences. En premier plan Jonathan (Jonathan Velasquez) qui a dans le visage et le sourire un je ne sais quoi qui fait vibrer toutes les filles, les assez sages (Iris/Iris Zelaya) ou les (très) dévergondées (Rosalia/Ashley Maldonado sur qui, à vrai dire, tout le ghetto est passé). Il y a aussi Kiko (Francisco Pedrasa), qui ne manque pas de charme et son frère Milton (Milton Velasquez) surnommé Spermball, parce qu’il passe son temps à se palucher sous la douche ou Porky (Yunior Usualdo Panameno), qui est accro aux revues pornographiques. Et Louie (Luis Rojas-Salgado) et Carlos (Carlos Ramirez). Une bonne équipe de copains, mais qui n’aimerait pas que l’on dise qu’ils sont amis, mot absent de leur vocabulaire et de leur civilité.

Il y a en fait deux films, presque d’égale longueur, dans Wassup rockers. La première partie pose les personnages, définit les profils des sept garçons du groupe. En s’arrêtant davantage sur quatre ou cinq d’entre eux, d’ailleurs. Tous sont des gamins rencontrés dans la rue par le réalisateur, paraît-il : ils jouent leur rôle avec une remarquable justesse, ce qui peut signifier aussi, sans doute, que ce qu’ils vivent dans le film n’est pas très différent de la réalité de leurs existences. En premier plan Jonathan (Jonathan Velasquez) qui a dans le visage et le sourire un je ne sais quoi qui fait vibrer toutes les filles, les assez sages (Iris/Iris Zelaya) ou les (très) dévergondées (Rosalia/Ashley Maldonado sur qui, à vrai dire, tout le ghetto est passé). Il y a aussi Kiko (Francisco Pedrasa), qui ne manque pas de charme et son frère Milton (Milton Velasquez) surnommé Spermball, parce qu’il passe son temps à se palucher sous la douche ou Porky (Yunior Usualdo Panameno), qui est accro aux revues pornographiques. Et Louie (Luis Rojas-Salgado) et Carlos (Carlos Ramirez). Une bonne équipe de copains, mais qui n’aimerait pas que l’on dise qu’ils sont amis, mot absent de leur vocabulaire et de leur civilité.

Là commence le second film : pour des raisons peu claires – découvrir un nouveau spot de skate ? – la bande quitte son ghetto et se retrouve dans le chic quartier de Beverley Hills. Trop longue séquence des gamins dévalant des rampes et se rabotant consciencieusement les genoux, les chevilles, les doigts en se cassant la figure. Et le film devient idéologique.

Là commence le second film : pour des raisons peu claires – découvrir un nouveau spot de skate ? – la bande quitte son ghetto et se retrouve dans le chic quartier de Beverley Hills. Trop longue séquence des gamins dévalant des rampes et se rabotant consciencieusement les genoux, les chevilles, les doigts en se cassant la figure. Et le film devient idéologique.

On sait bien que la voyoucratie et le gauchisme ont toujours estimé que les damnés de la Terre fascinaient, grâce à leur vitalité, à leur violence, à leur saine vulgarité, le monde décadent des gens bien élevés. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait absurde et L’amant de Lady Chatterley ou Love vont assez dans ce sens. Mais disons que Larry Clark en fait vraiment beaucoup : dès que les Chicanos se retrouvent dans les beaux quartiers, voilà que de superbes nymphes et nymphettes ne rêvent que de se les offrir et font tout pour y parvenir. Ce ne sont que roucoulements et propositions, dénudements dans les chambres opulentes, clinquantes, suffisantes de la société hollywoodienne et sa vulgarité ostentatoire. À noter la présence du grand styliste homosexuel Jeremy Scott dans le rôle gluant d’un amateur de jeunes chairs fraîches masculines.

On sait bien que la voyoucratie et le gauchisme ont toujours estimé que les damnés de la Terre fascinaient, grâce à leur vitalité, à leur violence, à leur saine vulgarité, le monde décadent des gens bien élevés. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait absurde et L’amant de Lady Chatterley ou Love vont assez dans ce sens. Mais disons que Larry Clark en fait vraiment beaucoup : dès que les Chicanos se retrouvent dans les beaux quartiers, voilà que de superbes nymphes et nymphettes ne rêvent que de se les offrir et font tout pour y parvenir. Ce ne sont que roucoulements et propositions, dénudements dans les chambres opulentes, clinquantes, suffisantes de la société hollywoodienne et sa vulgarité ostentatoire. À noter la présence du grand styliste homosexuel Jeremy Scott dans le rôle gluant d’un amateur de jeunes chairs fraîches masculines.

Il y a beaucoup de séquences ridicules qui vont s’accumuler, à ce moment-là, la pire étant l’électrocution dans sa baignoire d’une grande alcoolique friquée qui voulait s’offrir le jeune Jonathan comme apéritif.

Il y a beaucoup de séquences ridicules qui vont s’accumuler, à ce moment-là, la pire étant l’électrocution dans sa baignoire d’une grande alcoolique friquée qui voulait s’offrir le jeune Jonathan comme apéritif.

C’est un peu bête d’avoir si bien commencé et de si mal finir.