Minnie, petite souris…

Minnie, petite souris…

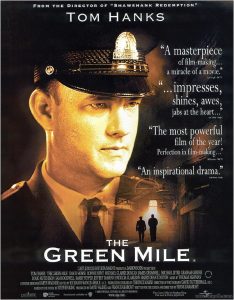

Je comprends pourquoi ce film interminable (plus de 3 heures) a plu autant : groupe bien identifié, présence d’un salopard absolument immonde qu’on est vraiment ravi, à la fin, de voir déchu et interné dans un asile, présence d’un être fruste et attachant doté de pouvoirs mentaux exceptionnels, concours de braves gens pour se débarrasser du premier et venir en aide au second, avec en plus ce trésor scénaristique qu’est la prison, sa clôture et sa discipline, ses pensionnaires cinglés, violents, anormaux, cruels. En plus il y a une souris tout à fait charmante dont on ne peut s’empêcher d’admirer la vivacité et l’intelligence. On croirait que c’est fabriqué par un atelier d’écriture étasunien racoleur.

C’est d’ailleurs sûrement tout à fait le cas, la marque Stephen King ne faisant plus, je suppose, illusion pour quiconque. Je dois dire que, même si le film est passé plusieurs fois à la télévision, je ne l’avais jamais regardé, le confondant avec Les évadés, du même Frank Darabont, qui est situé lui aussi dans une prison, mais qui m’a paru mieux conduit et mieux mené.

C’est d’ailleurs sûrement tout à fait le cas, la marque Stephen King ne faisant plus, je suppose, illusion pour quiconque. Je dois dire que, même si le film est passé plusieurs fois à la télévision, je ne l’avais jamais regardé, le confondant avec Les évadés, du même Frank Darabont, qui est situé lui aussi dans une prison, mais qui m’a paru mieux conduit et mieux mené. Chacun fait ce qu’il peut, sans jouissance sadique vis-à-vis des pauvres cloches qui se font capturer. Au premier rang du troupeau, Paul Edgecomb (Tom Hanks). Parmi les brebis, l’une, Percy Wetmore (Doug Hutchinson) est particulièrement galeuse, au point que, même en cherchant bien, on ne peut pas trouver dans son esprit pervers le moindre petit coin de ciel bleu. Les prisonniers condamnés à mort sont tout autant caractérisés : à la gluante présence de Billy le Kid Wharton (Sam Rockwell, parfait dans le genre immonde) répond la douceur bienveillante du colosse John Coffey (Michael Clarke Duncan) que pourtant tout accable et qui n’est évidemment coupable de rien.

Chacun fait ce qu’il peut, sans jouissance sadique vis-à-vis des pauvres cloches qui se font capturer. Au premier rang du troupeau, Paul Edgecomb (Tom Hanks). Parmi les brebis, l’une, Percy Wetmore (Doug Hutchinson) est particulièrement galeuse, au point que, même en cherchant bien, on ne peut pas trouver dans son esprit pervers le moindre petit coin de ciel bleu. Les prisonniers condamnés à mort sont tout autant caractérisés : à la gluante présence de Billy le Kid Wharton (Sam Rockwell, parfait dans le genre immonde) répond la douceur bienveillante du colosse John Coffey (Michael Clarke Duncan) que pourtant tout accable et qui n’est évidemment coupable de rien.

Océan de manichéisme – dont on peut simplement extraire le détenu apprivoiseur de la souris, Édouard Delacroix (Michael Jeter) – (et j’avoue ne plus me souvenir de ce qui l’a conduit dans le couloir de la mort) puisque les bons sont vraiment impeccables et les méchants vraiment immondes ; ce n’est pas là un défaut dirimant et on peut apprécier de temps à autre ces solides structures qui vous font croire un instant à la justice immanente ; ce n’en est pas un, non plus, d’introduire dans le récit un élément d’étrangeté… à condition qu’il ne finisse pas par envahir tout le sujet. J’aurais volontiers mis un point ou plus à La ligne verte si le réalisateur en avait retiré la dernière demi-heure, qui confine au ridicule parce qu’elle quitte la légèreté de touche du début pour se rouler dans la complaisance fantastique jusqu’à représenter Paul Edgecomb (Tom Hanks), bien des années plus tard frappé d’une sorte d’immortalité. La suppression de cette demi-heure aurait eu l’avantage supplémentaire de diminuer l’excessive durée du film qui dépasse les trois heures, ce qui est manifestement trop, eu égard à la minceur du sujet…

Océan de manichéisme – dont on peut simplement extraire le détenu apprivoiseur de la souris, Édouard Delacroix (Michael Jeter) – (et j’avoue ne plus me souvenir de ce qui l’a conduit dans le couloir de la mort) puisque les bons sont vraiment impeccables et les méchants vraiment immondes ; ce n’est pas là un défaut dirimant et on peut apprécier de temps à autre ces solides structures qui vous font croire un instant à la justice immanente ; ce n’en est pas un, non plus, d’introduire dans le récit un élément d’étrangeté… à condition qu’il ne finisse pas par envahir tout le sujet. J’aurais volontiers mis un point ou plus à La ligne verte si le réalisateur en avait retiré la dernière demi-heure, qui confine au ridicule parce qu’elle quitte la légèreté de touche du début pour se rouler dans la complaisance fantastique jusqu’à représenter Paul Edgecomb (Tom Hanks), bien des années plus tard frappé d’une sorte d’immortalité. La suppression de cette demi-heure aurait eu l’avantage supplémentaire de diminuer l’excessive durée du film qui dépasse les trois heures, ce qui est manifestement trop, eu égard à la minceur du sujet…