La place vide.

La place vide.

Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du Roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif : le Roi n’est plus là ! On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d’y placer d’autres figures : ce sont les moments napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l’espace. Et savez-vous bien qui a tenu ce propos singulier, surprenant, détonant qui rejoint, dans une large mesure ce que pensait le Général de Gaulle et que la Constitution de la Vème République a tenté d’arranger ? Tout simplement notre actuel Président, Emmanuel Macron, dans une interview de 2015.

Que dire ? Il faudrait être d’une grande mauvaise foi pour contester qu’une grande partie de la mélancolie de notre société française est due à une absence, à un manque. Absence de clarté sur l’avenir, manque d’espérance et de confiance envers demain. Pour contester aussi que depuis longtemps les Français traînent une sorte de maladie insidieuse. D’autant plus grave qu’elle est insidieuse, à peine douloureuse, un engourdissement confortable, une euthanasie tiède.

Que dire ? Il faudrait être d’une grande mauvaise foi pour contester qu’une grande partie de la mélancolie de notre société française est due à une absence, à un manque. Absence de clarté sur l’avenir, manque d’espérance et de confiance envers demain. Pour contester aussi que depuis longtemps les Français traînent une sorte de maladie insidieuse. D’autant plus grave qu’elle est insidieuse, à peine douloureuse, un engourdissement confortable, une euthanasie tiède.

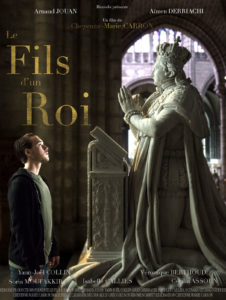

La bonne idée, la belle intuition du film de Cheyenne Carron est de faire surgir une interrogation, un constat de carence là où on pourrait le moins les attendre : la banlieue. Une banlieue qui n’est pas, il est vrai, celle de Ladj Ly, celle des Bosquets à Montfermeil, celle des Misérables. Une banlieue pauvre pavillonnaire mais qui n’est pas (encore ?) un territoire perdu ; quelque part du côté de Saint-Ouen ou d’Aubervilliers peut-être. Posé dans un salon compassé du Faubourg Saint-Germain ou dans l’obscurité d’une chapelle intégriste, le questionnement aurait manqué à la fois de force et de pertinence.

Dans une classe de lycée multicolore, ignare mais globalement à peu près paisible, le professeur d’histoire, pur doux produit décérébré de l’Éducation nationale annonce une leçon sur la Révolution française et l’exécution de Louis XVI. Sur quoi s’indigne Elias (Aïmen Derriachi), Marocain qui juge inconcevable, scandaleux, sacrilège, même qu’on puisse assassiner ainsi le Commandeur des Croyants, le Souverain que dans son pays on révère. Pourquoi ? Parce qu’il est l’emblème, l’essence, le symbole de sa Nation. Parce qu’il porte à la fois la beauté, la grandeur et la transcendance qui seules fondent et justifient le Pouvoir, donc l’Autorité, dans un monde qui croule sous le matérialisme.

Le propos d’Elias séduit Kévin (Arnaud Jouan), un garçon un peu fruste mais passionné d’histoire, dont le père est brocanteur au Marché aux puces et dont la mère, ouvrière, survit – mal, impotente et inerte – après une rupture d’anévrisme survenue lors d’un accident du travail. Les deux jeunes gens s’accordent, discutent, se retrouvent pour préparer un exposé qui minera la doxa républicaine : la Révolution a écrasé les corporations, débridé un libéralisme acharné, rendu esclave l’ouvrier jadis protégé par un pays hérissé de libertés.

Si estimable qu’est le propos et si exactes les constatations, on est tout de même un peu étonné que les deux lycéens s’incorporent aussi vite des concepts aussi élaborés. Et le film, à ce moment-là devient sans doute trop didactique, trop démonstratif. Il y a par exemple une scène un peu factice : une jeune femme professeur dans le lycée d’Élias et de Kevin tient une sorte de cercle d’études où une jeune Russe, une jeune Japonaise, une jeune Serbe font part de leurs arguments monarchistes. Une autre où un Égyptien explique qu’il souhaite renouer avec la religion antique de son pays et sacrifie au dieu Toth.

Si estimable qu’est le propos et si exactes les constatations, on est tout de même un peu étonné que les deux lycéens s’incorporent aussi vite des concepts aussi élaborés. Et le film, à ce moment-là devient sans doute trop didactique, trop démonstratif. Il y a par exemple une scène un peu factice : une jeune femme professeur dans le lycée d’Élias et de Kevin tient une sorte de cercle d’études où une jeune Russe, une jeune Japonaise, une jeune Serbe font part de leurs arguments monarchistes. Une autre où un Égyptien explique qu’il souhaite renouer avec la religion antique de son pays et sacrifie au dieu Toth.

Et puis surgissent des intrigues adventices qui diluent un peu le propos : la rapacité de la compagnie d’assurance qui mégote les indemnités que devrait recevoir la mère accidentée de Kevin ; la mort accidentelle d’Elias ; le coup de chaleur du père de Kevin avec l’infirmière qui soigne sa femme ; les conversations des brocanteurs autour de la valeur patrimoniale des objets qu’ils vendent ; et aussi cette sorte de troupe de théâtre qui se grise à jouer de beaux textes classiques dans une belle clairière. Tout cela ne manque pas d’intérêt et pourrait même se justifier au milieu du récit principal, mais part un peu dans tous les sens et demeure souvent figé sur l’écume des choses.

Comme Cheyenne Carron ne bénéficie d’aucune des munificences dispensées par le vertueux cinéma français, on ne peut pas lui reprocher de ne pas donner dans son film ce qu’elle ne peut pas se payer. En premier lieu un accompagnement musical satisfaisant ; la répétition à la guitare de la Marche des Rois (Lulli et Bizet) est un peu pesante ; mais les acteurs sont extrêmement justes – parce que fermement dirigés -, le rythme est soutenu, très bien mené et, dans la médiocrité des rues de banlieue, la réalisatrice parvient à semer des images belles.

Comme Cheyenne Carron ne bénéficie d’aucune des munificences dispensées par le vertueux cinéma français, on ne peut pas lui reprocher de ne pas donner dans son film ce qu’elle ne peut pas se payer. En premier lieu un accompagnement musical satisfaisant ; la répétition à la guitare de la Marche des Rois (Lulli et Bizet) est un peu pesante ; mais les acteurs sont extrêmement justes – parce que fermement dirigés -, le rythme est soutenu, très bien mené et, dans la médiocrité des rues de banlieue, la réalisatrice parvient à semer des images belles.

Quand le cinéma français se décidera-t-il à lui donner les moyens qu’elle mérite ?