Violence des échanges en milieu patricien.

Violence des échanges en milieu patricien.

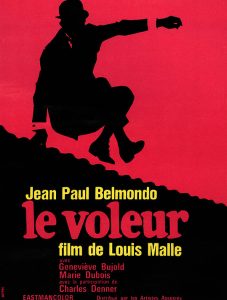

Tous ceux qui ont vu le film – et ils ne sont pas légion – conviennent que Le voleur est un des meilleurs films de Louis Malle qui, au fur et à mesure que passent les années, apparaît comme un réalisateur majeur. Qualité et abondance de l’interprétation, subtilité de la photographie, beauté des costumes et des décors (j’ai appris, dans le supplément du DVD, que c’était Louise de Vilmorin qui avait piloté l’équipe technique à la recherche de belles maisons patriciennes dans la région parisienne ; Louise de Vilmorin, qui connaissait tout le monde et surtout ce qu’il y avait de plus beau et de plus chic, l’auteur des récits dont ont été adaptés Le lit à colonnes et Madame de… : le raffinement et la distinction mêmes). Talent intrinsèque de la réalisation (Malle avait, dit-on, le sens du cadre), rythme de la narration, intelligence de l’écriture (avec le réalisateur, Jean-Claude Carrière et Daniel Boulanger). Pour entourer Belmondo, époustouflant, plein d’acteurs dont aucun ne détonne et une kyrielle de jolies femmes : temps où le cinéma français ne mégotait pas sur les distributions.

Mais aussi force intrinsèque du récit. On a beaucoup dit que Louis Malle avait, dans plusieurs de ses films, réglé ses comptes avec la classe sociale dont il était issu, c’est-à-dire la grande bourgeoisie industrielle ; c’est évident pour Le souffle au cœur ; il doit y avoir des réminiscences plus ou moins dissimulées dans Les amants, dans Milou en mai, et naturellement aussi dans Au revoir les enfants ; tout cela apparaît aujourd’hui, scandales pudibonds évanouis, beaucoup moins corrosif et donc beaucoup plus convaincant et prenant qu’on ne le pensait. Alors, Le voleur ?

Mais aussi force intrinsèque du récit. On a beaucoup dit que Louis Malle avait, dans plusieurs de ses films, réglé ses comptes avec la classe sociale dont il était issu, c’est-à-dire la grande bourgeoisie industrielle ; c’est évident pour Le souffle au cœur ; il doit y avoir des réminiscences plus ou moins dissimulées dans Les amants, dans Milou en mai, et naturellement aussi dans Au revoir les enfants ; tout cela apparaît aujourd’hui, scandales pudibonds évanouis, beaucoup moins corrosif et donc beaucoup plus convaincant et prenant qu’on ne le pensait. Alors, Le voleur ?

Autant le dire, je n’ai pas lu le roman de Georges Darien dont est adapté le film. Darien était réellement un libertaire qui portait la haine de la société bourgeoise et cléricale, d’un antimilitarisme et d’un anarchisme virulents et je présume que le livre est bourrelé de ces haines fiévreuses. Sont-elles celles du Georges Randal (Belmondo) du film ? J’en suis beaucoup moins certain. La haine de Randal se dirige bien davantage d’abord vers son oncle Urbain (Christian Lude) qui, de fait, est une canaille si répugnante qu’elle en devient presque caricaturale. Et c’est évidemment contre lui, contre la vie gâchée par ce vieux grigou qu’il entreprend de dévaster maisons et coffres-forts. Par fureur et par dépit. Et naturellement c’est dans la bourgeoisie opulente que l’on trouve les plus belles occasions de ces dévastations sauvages.

Mais où voit-on de la révolte contre cette classe sociale ? Où voit-on un discours révolutionnaire ? Lorsque Randal rencontre, à Dieppe, Cannonier (Charles Denner), qui est une sorte de représentation de Jules Bonnot, le meneur de la bande, adepte de la reprise individuelle, il refuse l’action terroriste violente mais il montre aussi son complet scepticisme sur l’intérêt même de la démarche anarchiste. Randal est tout à fait satisfait – ou se satisfait tout à fait – de mener une vie confortable, cossue, même, d’être entouré de jolies femmes complaisantes et légères, d’habiter de belles maisons.

Et surtout, surtout, de se donner, par la variété, le nombre, l’ingéniosité des cambriolages qu’il accomplit, cette sorte de griserie qu’il recherche désormais avant tout. Esthète et érotomane du désordre et de la dévastation ? Si l’on veut : Randal ressent une sorte de joie orgasmique de se placer dans des situations dangereuses et aussi de voler (de violer) les maisons bourgeoises hautement défendues par leurs hauts murs et leurs serrures bien bouclées ; Jean-Claude Carrière le dit, dans le supplément du DVD : il les pénètre et ceci dit toute la connotation sexuelle de ses actes. Actes accomplis de façon glacée, distante, extérieure : il y a des gens qui conservent un tel maintien dans le plaisir physique. Un mot de Saint-Simon à propos du Régent Philippe d’Orléans (Noiret dans Que la fête commence) : Il était atteint de ce dégoût secret de lui-même, de cet accès périodique d’indifférence qui le glaçait au milieu du bonheur.

Randal, en fait, à la fois respecte l’ordre social établi et le nie, en l’avilissant : c’est bien la définition de la profanation (Je fais un sale métier mais j’ai une excuse : je le fais salement) : il brise les secrétaires en précieuse marqueterie, fait sauter les vitrines d’un coup de gourdin, laisse les pièce dévastées : voilà qui est grisant et irrémédiable. Et sans avenir, non plus. Et c’est pourquoi la fin du Voleur est si ouverte…