Aussi pesant que le ciel de Glasgow

Aussi pesant que le ciel de Glasgow

Dût la chose me faire regarder d’un drôle d’air par la Doxa dominante, pour n’être pas respectueuse du politiquement correct, je me dis que certaines bizarreries sont extrêmement surprenantes pour un cerveau français, nourri dans la proximité d’Athènes et de Rome et de l’intelligence classique. Je l’ai souvent remarqué avec les merveilleux Russes, que je ne comprends pas toujours mais avec qui je suis en pleine sympathie. Ce qui est beaucoup moins simple avec les divers Nordiques, Scandinaves particulièrement, qui me semblent non seulement terriblement éloignés de notre cartésianisme, comme les Russes, mais aussi enfermés dans des gravités sinistres. En d’autres termes je considère que l’on peut être tout à fait interloqué par certaines positions et attitudes bizarres et ne pas bien comprendre les façons de penser et de faire.

Dût la chose me faire regarder d’un drôle d’air par la Doxa dominante, pour n’être pas respectueuse du politiquement correct, je me dis que certaines bizarreries sont extrêmement surprenantes pour un cerveau français, nourri dans la proximité d’Athènes et de Rome et de l’intelligence classique. Je l’ai souvent remarqué avec les merveilleux Russes, que je ne comprends pas toujours mais avec qui je suis en pleine sympathie. Ce qui est beaucoup moins simple avec les divers Nordiques, Scandinaves particulièrement, qui me semblent non seulement terriblement éloignés de notre cartésianisme, comme les Russes, mais aussi enfermés dans des gravités sinistres. En d’autres termes je considère que l’on peut être tout à fait interloqué par certaines positions et attitudes bizarres et ne pas bien comprendre les façons de penser et de faire.

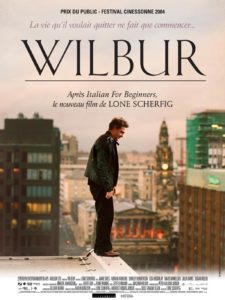

Pourquoi Wilbur (Jamie Sives) s’efforce-t-il avec obstination de se suicider de toutes les façons possibles et imaginables, dans la hideuse ville de Glasgow ? Il a un petit emploi d’animateur social, auprès d’enfants, est regardé avec plutôt de la sympathie par les dames et se trouve surveillé comme le lait sur le feu par son frère aîné Harbour (Adrian Rawlins) qui a hérité avec lui de leur père mort la librairie d’occasions qu’ils gèrent avec difficulté. De ce que j’ai compris, Wilbur culpabilise en se figurant d’avoir été à la base de la mort de sa mère qui, alors hospitalisée, a voulu, lors d’une nuit glaciale, revenir chez elle et à qui il n’a pas ouvert la porte. Mais tout cela n’est pas bien clair. Et la tendance suicidaire de Wilbur est présentée comme une sorte de donnée, de fait acquis incontestable sur quoi il n’est pas nécessaire de revenir.

Pourquoi Wilbur (Jamie Sives) s’efforce-t-il avec obstination de se suicider de toutes les façons possibles et imaginables, dans la hideuse ville de Glasgow ? Il a un petit emploi d’animateur social, auprès d’enfants, est regardé avec plutôt de la sympathie par les dames et se trouve surveillé comme le lait sur le feu par son frère aîné Harbour (Adrian Rawlins) qui a hérité avec lui de leur père mort la librairie d’occasions qu’ils gèrent avec difficulté. De ce que j’ai compris, Wilbur culpabilise en se figurant d’avoir été à la base de la mort de sa mère qui, alors hospitalisée, a voulu, lors d’une nuit glaciale, revenir chez elle et à qui il n’a pas ouvert la porte. Mais tout cela n’est pas bien clair. Et la tendance suicidaire de Wilbur est présentée comme une sorte de donnée, de fait acquis incontestable sur quoi il n’est pas nécessaire de revenir.

Une malheureuse fille, Alice (Shirley Henderson), dotée d’une petite fille Mary (Lisa McKinlay) passe de temps en temps à la librairie pour écouler quelques bouquins qu’elle pique à l’hôpital où elle est employée – et bientôt renvoyée. Elle se réfugie dans les bras du solide Harbour, mais ne manque pas d’être fascinée par Wilbur, qui devient donc son beau-frère. Lorsque j’aurai ajouté que l’impeccable Harbour est frappé d’un redoutable cancer du pancréas – celui qui ne pardonne à personne – et qu’Alice et Wilbur vont être poussés l’un vers l’autre, on devinera vite la trame de ce qui suit. Ce qui, malgré quelques tentatives de faire dériver ou abuser l’attention du spectateur, apparaît de l’ordre de l’inéluctable.

Voilà qui n’a rien de dirimant. Mais tout cela est noyé dans un lourd pathos répétitif, massif, dénué de toute intelligence. Les péripéties se succèdent sans grâce et revêtent une théâtralité bien lourde. Les physionomies des acteurs semblent porter non seulement toute la misère du monde, mais encore davantage tout son ennui. Cela va évidemment de pair avec le ciel de suie de Glasgow, ciel dépourvu de toute finesse et de toute beauté. Malheureux sont ceux qui sont voués à habiter dans ces contrées sévères.

Voilà qui n’a rien de dirimant. Mais tout cela est noyé dans un lourd pathos répétitif, massif, dénué de toute intelligence. Les péripéties se succèdent sans grâce et revêtent une théâtralité bien lourde. Les physionomies des acteurs semblent porter non seulement toute la misère du monde, mais encore davantage tout son ennui. Cela va évidemment de pair avec le ciel de suie de Glasgow, ciel dépourvu de toute finesse et de toute beauté. Malheureux sont ceux qui sont voués à habiter dans ces contrées sévères.