J’ai assez célébré ici les films d’Alain Cavalier , les plus accessibles (La chamade

, les plus accessibles (La chamade ou même Le combat dans l’île

ou même Le combat dans l’île ), les plus austères (Thérèse

), les plus austères (Thérèse ), les plus délicats (24 portraits

), les plus délicats (24 portraits ) et même les plus compliqués (Le filmeur

) et même les plus compliqués (Le filmeur ) pour avoir le droit de ne pas dire du bien de cet exercice assez vain qu’est Libera me

) pour avoir le droit de ne pas dire du bien de cet exercice assez vain qu’est Libera me .

.

Tourner une parabole de l’oppression, essayer d’en montrer la pesanteur, la dureté, la méchanceté intrinsèques n’est pas sans qualité et moins encore de ne pas coller de dialogue à cette métaphore de l’horreur, de façon à, si je puis dire l’intemporaliser, la rendre efficace pour tous les âges et toutes les sociétés. On peut accoler les images à l’Allemagne nazie, à la Russie communiste et, par dérivation, à tous les régimes autoritaires. Dans tous ceux là la honte, l’angoisse, la lâcheté, la cruauté, le mépris, l’humiliation… (suite…)

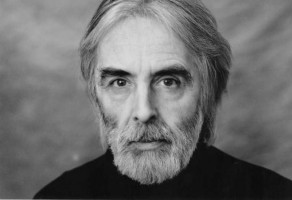

! Mais si l’on apprécie le cinéma du malaise, de la culpabilité et de l’étouffement, on est stupéfié par le talent qu’y met

! Mais si l’on apprécie le cinéma du malaise, de la culpabilité et de l’étouffement, on est stupéfié par le talent qu’y met  , tout aussi obsessionnel ici qu’il peut l’être dans

, tout aussi obsessionnel ici qu’il peut l’être dans  .

.

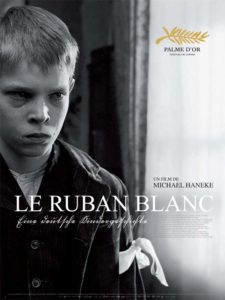

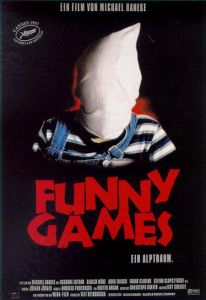

!), intelligence des mouvements se mettent au diapason. Ce serait un chef-d’œuvre indépassable s’il n’y avait quelques scories, que je dévide d’abord et évacue pour ne plus avoir à en reparler : dix minutes de trop, des acteurs parfois marmoréens, deux ou trois clins d’œil inutiles, une conclusion trop didactique. Mais tout le reste ! Des images admirablement composées, dont aucune n’est superflue et qui, toutes, sont rares avec des angles de prise de vue absolument surprenants et magnifiques.

!), intelligence des mouvements se mettent au diapason. Ce serait un chef-d’œuvre indépassable s’il n’y avait quelques scories, que je dévide d’abord et évacue pour ne plus avoir à en reparler : dix minutes de trop, des acteurs parfois marmoréens, deux ou trois clins d’œil inutiles, une conclusion trop didactique. Mais tout le reste ! Des images admirablement composées, dont aucune n’est superflue et qui, toutes, sont rares avec des angles de prise de vue absolument surprenants et magnifiques.

, qui est nettement, très nettement inférieur en intérêt au premier,

, qui est nettement, très nettement inférieur en intérêt au premier,  , si ce n’est pour la qualité magnifique de la photographie.

, si ce n’est pour la qualité magnifique de la photographie.

documentariste qu’on a un peu oublié, alors que c’est avec le commandant

documentariste qu’on a un peu oublié, alors que c’est avec le commandant  qu’il a fait ses premières armes et obtenu le grand succès du

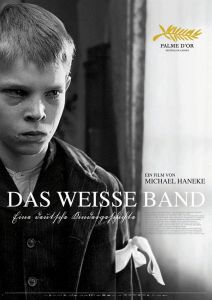

qu’il a fait ses premières armes et obtenu le grand succès du  , Palme d’Or cannoise de 1955. Puis, au cours d’une carrière assez sinueuse, mais presque toujours intéressante, il reviendra périodiquement, entre les longs métrages de fiction, à ce cinéma-vérité de l’image brute, en touche-à-tout de talent, volant des cyclistes de

, Palme d’Or cannoise de 1955. Puis, au cours d’une carrière assez sinueuse, mais presque toujours intéressante, il reviendra périodiquement, entre les longs métrages de fiction, à ce cinéma-vérité de l’image brute, en touche-à-tout de talent, volant des cyclistes de  aux Hindous de

aux Hindous de  en passant par les ouvriers des chaînes rennaises de Citroën de

en passant par les ouvriers des chaînes rennaises de Citroën de

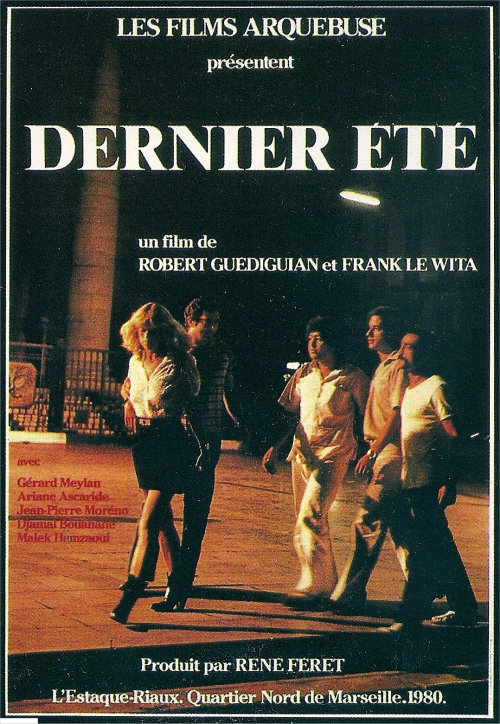

, qui ne fait pas partie de l’orientation habituelle de

, qui ne fait pas partie de l’orientation habituelle de  et

et  ont été là dès l’origine.

ont été là dès l’origine.

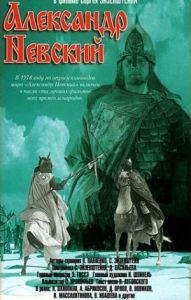

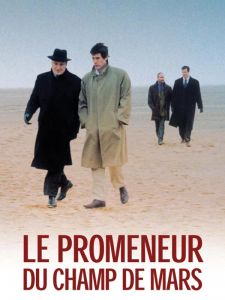

n’est sorti en France qu’en novembre 1977, alors que le film date de 1972. On ne peut évidemment pas éviter de se poser la question de savoir si le grand succès d’

n’est sorti en France qu’en novembre 1977, alors que le film date de 1972. On ne peut évidemment pas éviter de se poser la question de savoir si le grand succès d’ , de

, de  , prix de la mise en scène à Cannes en 1976 n’a pas permis au film de

, prix de la mise en scène à Cannes en 1976 n’a pas permis au film de  une sortie, certes tardive, mais qui n’était peut-être pas prévue à l’origine. Je serais en tout cas preneur de toute anecdote ou historiette là-dessus.

une sortie, certes tardive, mais qui n’était peut-être pas prévue à l’origine. Je serais en tout cas preneur de toute anecdote ou historiette là-dessus.