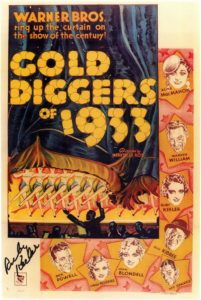

J’ai été plutôt déçu – mais il est vrai que je m’attendais à beaucoup, beaucoup mieux, de bien plus nombreux numéros de cabaret – par Chercheuses d’or de 1933. Et cela alors que le genre féerique, léger, superficiel, presque onirique de ces grands plateaux de music-hall peuplés d’une ribambelle de jolies filles sagement dévêtues est de ceux qui m’enchantent. En fait, c’est seulement un peu mieux que les deux films de Robert Z. Leonard, c’est-à-dire Le grand Ziegfeld et La danseuse des folies Ziegfeld. Mais ça souffre de plusieurs défauts, notamment la médiocre qualité de la musique due à Harry Warren.

Cela étant, puisque j’apprécie le genre, je pourrai me rattraper sur un autre film. Car des Chercheuses d’or, il y en a eu à la pelle : dans l’ordre, Chercheuses d’or de James W. Horne en 1930, puis celles de 1933, donc, de Mervyn LeRoy, puis 1935 de Busby Berkeley, puis de 1937 de Lloyd Bacon et Busby Berkeley encore et enfin Chercheuses d’or à Paris de Ray Enright et Busby Berkeley toujours. Je suppose que dans les quatre que je n’ai pas vus (si je parviens à les découvrir !), je pourrai trouver mon bonheur.

Cela étant, puisque j’apprécie le genre, je pourrai me rattraper sur un autre film. Car des Chercheuses d’or, il y en a eu à la pelle : dans l’ordre, Chercheuses d’or de James W. Horne en 1930, puis celles de 1933, donc, de Mervyn LeRoy, puis 1935 de Busby Berkeley, puis de 1937 de Lloyd Bacon et Busby Berkeley encore et enfin Chercheuses d’or à Paris de Ray Enright et Busby Berkeley toujours. Je suppose que dans les quatre que je n’ai pas vus (si je parviens à les découvrir !), je pourrai trouver mon bonheur.

Disons d’abord, pour Chercheuses d’or de 1933, que les trop rares numéros féeriques sont parfaitement réussis : tourbillons d’éclat, strass. étincelants, kilomètres de mousseline, troupes de danseuses souriantes et plutôt jolies… et quelques idées surprenantes et très séduisantes : cette séquence intitulée The Shadow Waltz où les figurantes dansent toutes munies d’un violon illuminé par un tube néon ; l’obscurité se fait et le spectateur ne voit plus que d’étranges figures animées qui se croisent, se composent et se recomposent : c’est curieux et agréable. Il y a de la vitalité, de l’enthousiasme et une grande qualité technique.

Disons d’abord, pour Chercheuses d’or de 1933, que les trop rares numéros féeriques sont parfaitement réussis : tourbillons d’éclat, strass. étincelants, kilomètres de mousseline, troupes de danseuses souriantes et plutôt jolies… et quelques idées surprenantes et très séduisantes : cette séquence intitulée The Shadow Waltz où les figurantes dansent toutes munies d’un violon illuminé par un tube néon ; l’obscurité se fait et le spectateur ne voit plus que d’étranges figures animées qui se croisent, se composent et se recomposent : c’est curieux et agréable. Il y a de la vitalité, de l’enthousiasme et une grande qualité technique.

Tout cela, néanmoins, est éparpillé au milieu d’une intrigue, issue d’une pièce de théâtre, qui ne manque pas d’ingéniosité mais qui est absolument prévisible. Des girls réduites au chômage par la Crise de 1929 qui partagent en vivotant un petit appartement. Elles regrettent la vie aisée qu’elles avaient avant le Jeudi noir puis sont embauchées par le producteur de spectacles désargenté Barney Hopkins (Ned Sparks) grâce à la survenue miraculeuse de 15000 $ avancés par Brad Roberts (Dick Powell), jeune voisin des girls et amoureux de l’une d’entre elles, Polly Parker (Ruby Keeler). Il se trouve que le sympathique Brad a tout à la fois de grandes qualités artistiques, composant, jouant, chantant et qu’il est héritier d’une des plus grandes familles de Boston, les Bradfort.

Tout cela, néanmoins, est éparpillé au milieu d’une intrigue, issue d’une pièce de théâtre, qui ne manque pas d’ingéniosité mais qui est absolument prévisible. Des girls réduites au chômage par la Crise de 1929 qui partagent en vivotant un petit appartement. Elles regrettent la vie aisée qu’elles avaient avant le Jeudi noir puis sont embauchées par le producteur de spectacles désargenté Barney Hopkins (Ned Sparks) grâce à la survenue miraculeuse de 15000 $ avancés par Brad Roberts (Dick Powell), jeune voisin des girls et amoureux de l’une d’entre elles, Polly Parker (Ruby Keeler). Il se trouve que le sympathique Brad a tout à la fois de grandes qualités artistiques, composant, jouant, chantant et qu’il est héritier d’une des plus grandes familles de Boston, les Bradfort.

À ce propos une remarque incidente : Boston se veut, se pose comme une citadelle aristocratique dans les vulgaires États-Unis. J’ai déjà cité, je crois, un aphorisme délicieux qui concernait Henry Cabot Lodge, grande personnalité du parti républicain, multiple ambassadeur et rejeton des deux plus grandes familles bostoniennes : Les Cabot ne parlent qu’aux Lodge et les Lodge ne parlent qu’à Dieu. Et bien c’est un peu cet esprit là qui anime Lawrence Bradford (Warren William), frère aîné de Brad, indigné par la mésalliance annoncée.

À ce propos une remarque incidente : Boston se veut, se pose comme une citadelle aristocratique dans les vulgaires États-Unis. J’ai déjà cité, je crois, un aphorisme délicieux qui concernait Henry Cabot Lodge, grande personnalité du parti républicain, multiple ambassadeur et rejeton des deux plus grandes familles bostoniennes : Les Cabot ne parlent qu’aux Lodge et les Lodge ne parlent qu’à Dieu. Et bien c’est un peu cet esprit là qui anime Lawrence Bradford (Warren William), frère aîné de Brad, indigné par la mésalliance annoncée.

On comprend vite, malgré quelques subtilités bienvenues, que tout s’arrangera au mieux pour tout le monde ; on appréciera le cynisme qui pousse Trixie Lorraine (Aline MacMahon remarquable) à séduire et à se faire épouser par le vieux gandin Faneul Peabody (Guy Kibbee), richissime avocat de la famille Bradford ; et toute la suite.

On comprend vite, malgré quelques subtilités bienvenues, que tout s’arrangera au mieux pour tout le monde ; on appréciera le cynisme qui pousse Trixie Lorraine (Aline MacMahon remarquable) à séduire et à se faire épouser par le vieux gandin Faneul Peabody (Guy Kibbee), richissime avocat de la famille Bradford ; et toute la suite.

Mais on regrettera que l’intrigue, finalement banale, ne laisse pas davantage la place au grand spectacle.