L’emmerdante beauté.

L’emmerdante beauté.

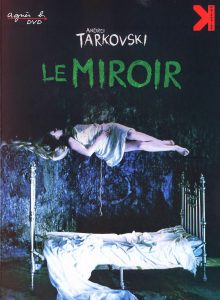

Je crois qu’il ne me serait pas très difficile de donner au Miroir une note maximale et, dans un grand débordement lyrique, d’évoquer l’extrême beauté des images captées ici et là par Tarkovsky, qu’elles soient en noir et blanc ou en couleurs, la parfaite adéquation de la musique, qui intervient de façon rare, mais parfaitement adaptée et qui est de Bach,Pergolese et Purcell, la liberté de ton du cinéaste qui bâtit son film sur un enchantement de souvenirs tristes, drôles ou gais. Et d’ajouter, ce à quoi je suis toujours sensible, ce chant d’amour à l’âme russe, si particulière et si profonde, qui culmine lors de la lecture d’une lettre de Pouchkine expliquant que le schisme orthodoxe, en laissant le pays en marge de la Chrétienté en a fait le rempart du monde chrétien (je résume et amalgame un peu, mais l’esprit est là).

Si les films asiatiques passent devant mon jugement avec un solide handicap dû à leur provenance de cet absurde continent, les films russes, au contraire bénéficient d’un traitement de faveur aussi totalement arbitraire (et surtout qu’on ne vienne pas, la gueule enfarinée, essayer de m’apprendre que les trois quarts du territoire russe se situent en Asie : ça n’a aucun rapport et je ne veux pas le savoir). Ah oui, pour qui a, comme moi, des partis pris, des préjugés et des outrances, Le miroir est un film qui devrait être aimé, célébré, défendu bec et ongles. Un film dont on aimerait pouvoir détester les détracteurs et les sceptiques, qu’on prendrait de haut de toute l’abondance de son mépris orgueilleux. Comment faire autrement ?

Eh bien je me suis copieusement enquiquiné, avec la meilleure volonté du monde cette après-midi, devant ce salmigondis languissant qui ne manque évidemment pas de qualités esthétiques mais où le mélange de séquences écartelées, de poèmes abscons et d’images pluvieuses finit par lasser le spectateur le mieux disposé.

Est-ce que c’est ça, le cinéma ? Des scènes de lumières et de pénombres à peine reliées par ce qu’on devine être l’évocation inconsciente de mille souvenirs rappelés aléatoirement à la mémoire (après tout, pourquoi pas ? c’est le régime des rêves…), des paysages de forêts noyées de froid ou de soleils pâles, des conversations qu’on surprend sans les comprendre, des insertions d’archives (de la guerre d’Espagne à la Révolution culturelle maoïste), des séparations et des désamours ? Est-ce que c’est ça ? Oui peut-être, si l’on veut, une pensée fugace captée par une caméra qui multiplie les travellings avant et arrière et l’exploration minutieuse des objets, les plus rares et les plus banals…

C’est bien beau de filmer une grange qui brûle sous la pluie battante, une chambre dont une autre pluie battante fait s’effondrer le plafond, la douceur d’un soir d’été sur l’immense terre russe. C’est bien beau mais on en reste vite là…

Au fait, je viens de lire sur Wikipédia que Tarkovsky avait été lié à, admiré et aidé par deux des plus célèbres emmerdeurs du cinéma mondial de tous les temps, Antonioni et Bergman ; je m’explique mieux les choses…