Les plaisirs du bocage.

Les plaisirs du bocage.

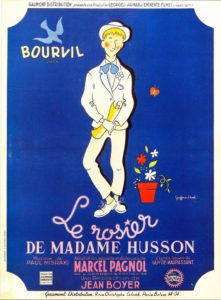

On se demande un peu pourquoi ce n’est pas Marcel Pagnol qui a tourné lui-même sa libre adaptation de la nouvelle égrillarde de Guy de Maupassant et pourquoi il a confié son travail à l’honnête artisan Jean Boyer qui mettait en scène des films comme on enfile des perles. Ce qui ne l’empêchait pas au demeurant de réaliser quelques charmants bijoux, comme Prends la route ou Nous irons à Paris. Il doit en tout cas bien y avoir une raison : peut-être l’échec définitif, critique, public et financier de la catastrophique Belle meunière, romance à dormir debout ratée au delà de l’imaginable. Ayant perdu quelque chose comme 50 millions de francs dans l’aventure (ce qui faisait beaucoup même pour un auteur richissime), il lui fallait sans doute se remettre un peu à flots avec une recette éprouvée.

On connaît l’anecdote du Rosier de Madame Husson : une dame de grand mérite et de mœurs prudes souhaite attribuer un prix de vertu à une jeune fille du bourg de Normandie où elle demeure. Devant l’absence de candidate satisfaisante, le choix se porte sur un jeune homme naïf et innocent qui, grisé (aux sens propre et figuré du terme) ira s’encanailler et virer sa cuti dans Paris, moderne Babylone.

On connaît l’anecdote du Rosier de Madame Husson : une dame de grand mérite et de mœurs prudes souhaite attribuer un prix de vertu à une jeune fille du bourg de Normandie où elle demeure. Devant l’absence de candidate satisfaisante, le choix se porte sur un jeune homme naïf et innocent qui, grisé (aux sens propre et figuré du terme) ira s’encanailler et virer sa cuti dans Paris, moderne Babylone.

Au fait, l’institution du couronnement de la rosière ne date pas d’hier et n’est pas prêt de disparaître ; on prête à Saint Médard, alors évêque de Noyon le premier couronnement fleuri d’une jeune fille, au Vème siècle et ma paroisse parisienne offre, dans la chapelle de la Vierge un tableau monumental de la cérémonie dû au peintre Louis Dupré qui doit dater des environs de 1830. Puis une large vingtaine de villes françaises célèbrent encore aujourd’hui les mérites de bonne conduite et de modestie requis. Mais, aux temps de Maupassant, la chose était plus pratiquée encore ; on imagine donc facilement que l’esprit sarcastique de l’écrivain s’est donné bien du plaisir à tordre de façon plutôt subversive les bonnes mœurs.

Au fait, l’institution du couronnement de la rosière ne date pas d’hier et n’est pas prêt de disparaître ; on prête à Saint Médard, alors évêque de Noyon le premier couronnement fleuri d’une jeune fille, au Vème siècle et ma paroisse parisienne offre, dans la chapelle de la Vierge un tableau monumental de la cérémonie dû au peintre Louis Dupré qui doit dater des environs de 1830. Puis une large vingtaine de villes françaises célèbrent encore aujourd’hui les mérites de bonne conduite et de modestie requis. Mais, aux temps de Maupassant, la chose était plus pratiquée encore ; on imagine donc facilement que l’esprit sarcastique de l’écrivain s’est donné bien du plaisir à tordre de façon plutôt subversive les bonnes mœurs.

Marcel Pagnol ira encore un peu plus loin en faisant déniaiser Isidore, le rosier (Bourvil) par la châtelaine du village, la comtesse de Blonville (Mireille Perrey) sur qui, au demeurant, courent dans la contrée des bruits d’ancienne galanterie. Et puis Mme Husson (Germaine Dermoz) est entourée, épaulée d’une cohorte de dames patronnesses à la vertu farouche et au verbe prude. Les scènes où ce régiment austère apparaît sont parmi les meilleures du film, d’assez loin et font naturellement songer au trépidant Congrès des belles-mères d’Émile Couzinet. Il y a là quelques jolies observations sur le caractère de cafardise profonde de la province, où tout se sait et où, en tout cas, tout se dit avec des mines confites et des regards de côté. Province, désert sans solitude, comme disait François Mauriac.

On se contenterait du film, de la description d’une France si ancienne qu’il faut avoir passé cent ans pour l’avoir connue telle et soixante-dix pour en avoir apprécié les derniers feux, si l’on n’était rebuté par l’interprétation. Et quand j’écris interprétation, il faut bien que je dise, à mon grand regret que c’est seule celle de Bourvil qui tire Le rosier de Madame Husson vers le bas. Les autres interprètes font ce qu’ils peuvent, chacun dans leur genre et réussissent d’autant mieux qu’on ne leur demande pas grand chose : Jacqueline Pagnol se contente d’être belle, Jean Duvaleix, le curé du bourg, d’être cauteleux, Pauline Carton, mère d’Isidore, de grasseyer avec avidité, Suzanne Dehelly, de glapir en vierge effarouchée, Yvette Étiévant, qui s’emparera du cœur du Rosier, d’avoir la chair pauvre… Et on pourrait continuer à l’envi en retrouvant les binettes de Germaine Reuver qui est La Poison de Sacha Guitry ou de Jean Dunot qui est le cafetier salaud de pauvre de La traversée de Paris de Claude Autant-Lara.

On se contenterait du film, de la description d’une France si ancienne qu’il faut avoir passé cent ans pour l’avoir connue telle et soixante-dix pour en avoir apprécié les derniers feux, si l’on n’était rebuté par l’interprétation. Et quand j’écris interprétation, il faut bien que je dise, à mon grand regret que c’est seule celle de Bourvil qui tire Le rosier de Madame Husson vers le bas. Les autres interprètes font ce qu’ils peuvent, chacun dans leur genre et réussissent d’autant mieux qu’on ne leur demande pas grand chose : Jacqueline Pagnol se contente d’être belle, Jean Duvaleix, le curé du bourg, d’être cauteleux, Pauline Carton, mère d’Isidore, de grasseyer avec avidité, Suzanne Dehelly, de glapir en vierge effarouchée, Yvette Étiévant, qui s’emparera du cœur du Rosier, d’avoir la chair pauvre… Et on pourrait continuer à l’envi en retrouvant les binettes de Germaine Reuver qui est La Poison de Sacha Guitry ou de Jean Dunot qui est le cafetier salaud de pauvre de La traversée de Paris de Claude Autant-Lara.

Mais demeure donc Bourvil, sur qui repose tout de même une bonne partie du film et qui reprend, pour un public sans doute ravi, les mines, les tics, les allures et les attitudes du benêt normand à quoi il a été confiné pendant une trop longue partie de sa carrière, alors qu’il pouvait presque tout jouer. Dans le film de Jean Boyer, il fait peine à voir dans ce rôle de nigaud devenu égrillard. Il faut se pincer pour se souvenir que le même acteur a été le Marcel Martin de La traversée de Paris, le Thénardier des Misérables, le commissaire Matteï du Cercle rouge. Que de temps perdu !